治療GRADE, 診断GRADE,NMA-GRADE、そして 予後GRADE論文が出版された。

Lorio A, et al. Use of GRADE for assessment of evidence about prognosis: rating confidence in estimates of event rates in broad categories of patients.

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h870.long

論文には、以下のように記載されている。

”バイアスのリスクに関わる指針の策定において、『医学文献のためのユーザーズガイド(Users Guides to the Medical Literature)』 第18章(*)に概説され、以下に要約される主要概念に着目した。これらの基準には、集団の定義と代表性、フォローアップの完全性、アウトカムの客観的かつ公正な測定が含まれる。”

(18章ということは、第2版のJAMA-UGであり、医学文献ユーザーズガイドを参照していただきたい)

●予後の研究に関するrisk of bias

●広義の集団における典型的なリスクに関するエビデンスの質の定義(GRADE)

| QoE | Definition |

| High | We are very confident that the true prognosis (probability of future events) lies close to that of the estimate* |

| Moderate | We are moderately confident that the true prognosis (probability of future events) is likely to be close to the estimate, but there is a possibility that it is substantially different |

| Low | Our confidence in the estimate is limited: the true prognosis (probability of future events) may be substantially different from the estimate. |

| Very low | We have very little confidence in the estimate: the true prognosis (probability of future events) is likely to be substantially different from the estimate. |

| *Prognostic studies measure incidence—that is, target events over time in a population of interest at risk for the target event. The target event can be an adverse outcome (such as mortality) in patients with the disease of interest (for example, recent onset of atrial fibrillation) or the onset of a disease of interest (such as gastric ulcer) in a previously unaffected population. It can also be time to the spontaneous disappearance of a symptom (cough in upper airways or earache in children). Studies assessing prevalence—that is, the number of affected cases in the population of interest—although investigating a similar and complementary topic, are generally cross sectional and will be covered in a separate paper. | |

******************************************

本論文においては、予後のエビデンスに関する(現時点における)GRADEの課題が記載されており、診療ガイドラインを作成する立場の方々には必読であろう。

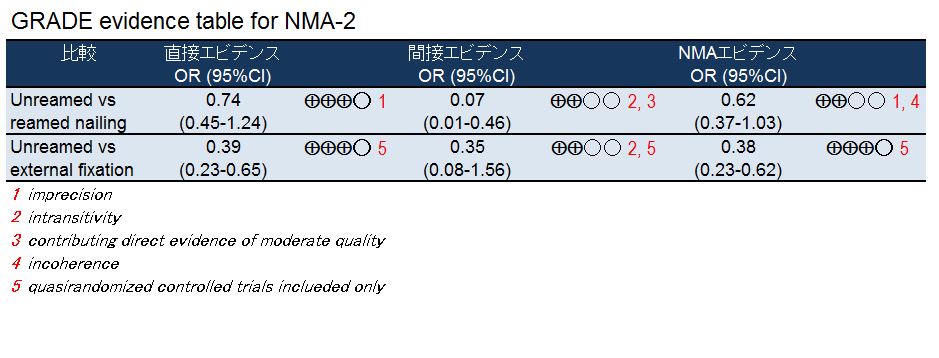

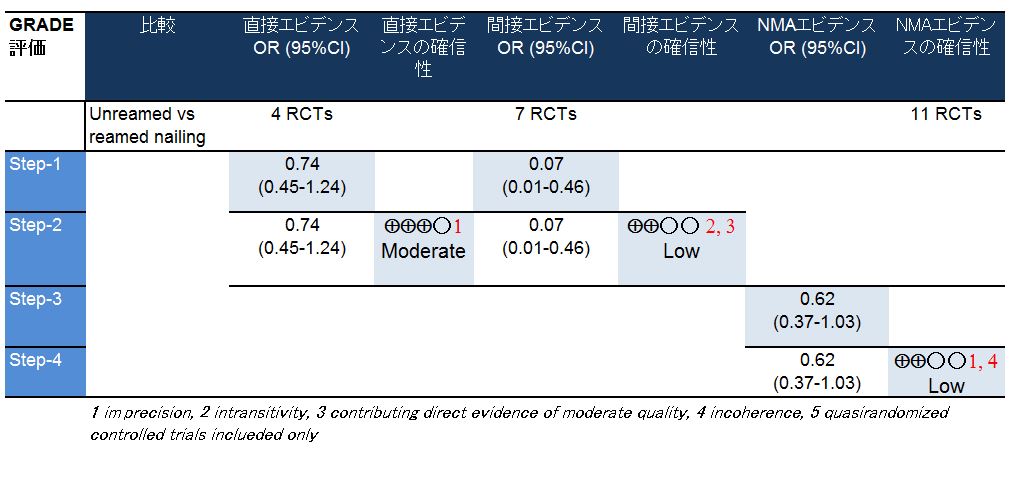

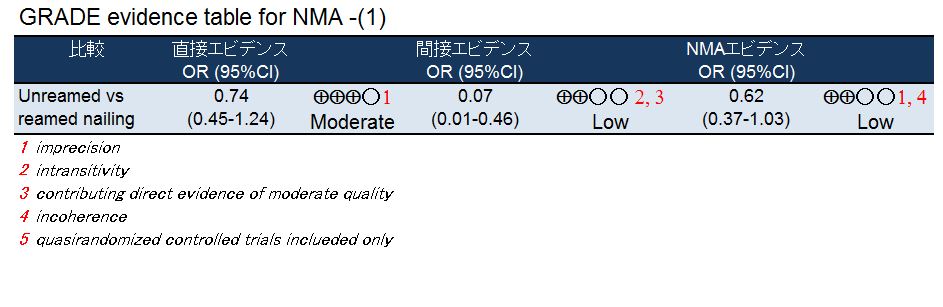

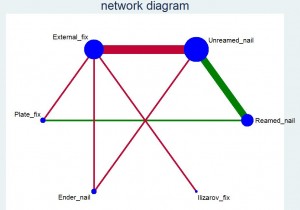

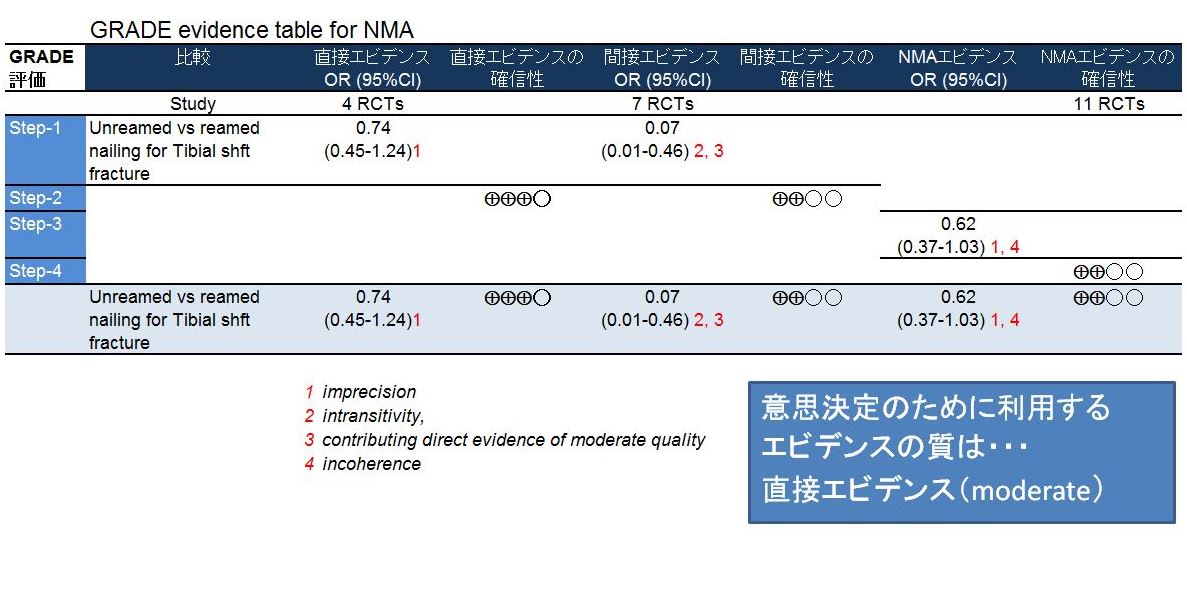

さて、治療、診断・スクリーニング、NMAに関するGRADEが発表された。

次は、・・・ 医学文献ユーザーズガイドの読者ならば想像できるだろう。(^^)