GRADE Equity guidelinesの4シリーズの第一弾。

http://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(17)30339-6/abstract

GRADE Equity guidelines 1: Health equity in guideline development- introduction and rationale

*********************

Objectives

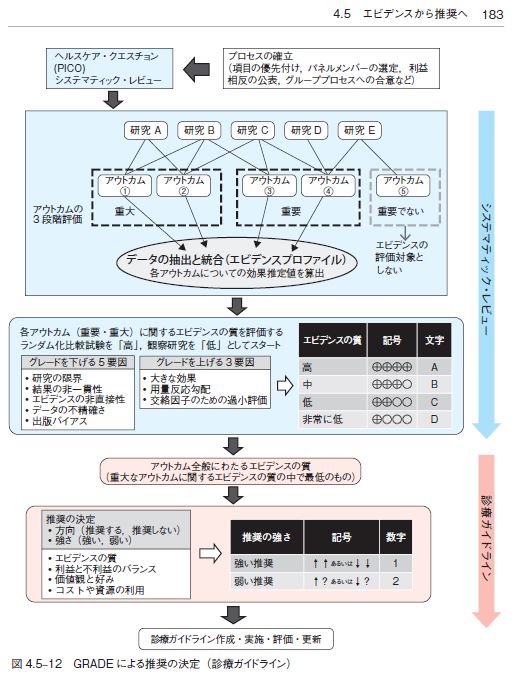

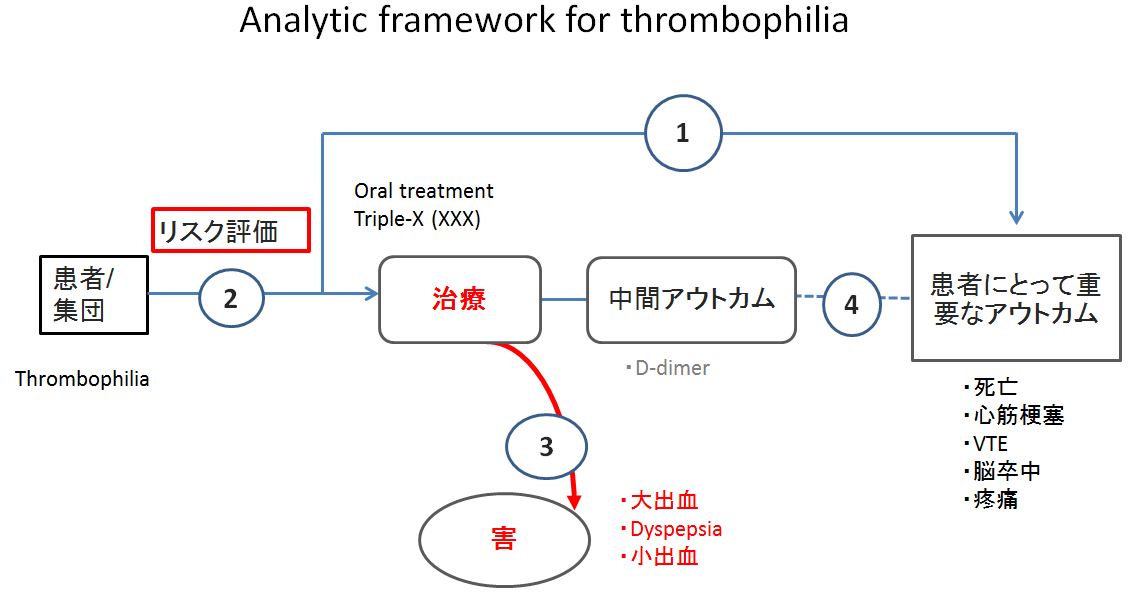

This paper introduces the rationale and methods for explicitly considering health equity in the GRADE methodology for development of clinical, public health and health system guidelines. Study design and setting: guidance for guideline development

Study design and Setting

We searched for guideline methodology papers, conceptual papers about health equity and examples of guidelines which considered health equity explicitly. We held three meetings with GRADE working group members, and invited comments from the GRADE working group listserve

Results

We developed three papers on incorporating equity considerations into the overall approach to guideline development, rating certainty and assembling the evidence base and evidence to decision/recommendation.

Conclusion

Clinical and public health guidelines have a role to play in promoting health equity by explicitly considering equity in the process of guideline development