空腹時血糖 100mg、 HbA1C 5.2%・・・

この基準値を利用することは非常に不適切で、理由は、正常人検査値の性差、および加齢による変動推移をみると理解できます。

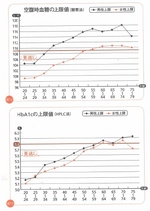

図は、加齢により上昇する検査値に対して、単純なひとつの線引きをすると、若年者では見逃し、中高年齢者では 正常なのに異常と判定されることを示してます。

また、空腹時血糖、HbA1C=5.2% については、昔(20年前)の考えはどうだったかというと、

==========================================================

空腹時血糖 125mg以下、 HbA1Cのコントロール目標も8%というもので特に 折茂肇先生(東大)は、高齢者ではHbA1C 8.5%と高くすべきと述べていました。他には、赤沼安夫(朝日生命)、葛谷健(自治医大)松岡健平(済生会)などの発表でも、HbA1c 7%で治療開始とかHbA1C 6%以下では低血糖になりやすいと いうのが 教科書的でした。

(資料: 第34回社会保険指導講演会、糖尿病診療の実際)

===========================================================

大規模なランダム化比較試験がない、EBMの登場前の話です。それにもかかわらず、しっかり加齢による影響を指摘していた先人がいたことはとてもすばらしいと思います。

それがいまや、メタボ検診ではHbA1C 5.2%です。

図をみてわかるように、 この数値をすべての年代に一律に利用すると、20歳以上のほとんどの人がこの数値以上で”異常”という判定になってしまいます。そして、今回の特定健診の対象年齢をみてみると、40歳以上です。

本図(大櫛教授)に示す2本の横線は、日本人間ドック学会で使われている基準値の上限です。日本糖尿病学会では空腹時血糖が109mg/dlまでを正常型としているため人間ドックもこの値を採用しています。日本糖尿病学会では血糖コントロール目標を HbA1C 5.8%未満を優としています。

図からわかるように、若い人での早期異常が見逃されていることが明らかです。大櫛教授の発表によると、20~60歳の人の1~4%、約130万~180万人の早期糖尿病が見逃されているということです。

迅速検査としてのベッドサイドHbA1C測定機器などもさまざまな機種が登場していますが、1ヶ月単位のレベルのコントロール状況を調べるための検査を、2日以内か1日か半日か、あるいは30分以内に迅速に知る必要性というか、迅速HbA1Cが一般の医療施設において、患者にとって重要なアウトカム改善に差をもたらすとは思えないです。

特定健診による糖代謝異常の早期検出というのは上記のような不利益があり、

Koriyamaポイントという、5年生存率や糖代謝異常症の発生予測までもできるスコアリングがありながら、国が設定した基準としてHbA1C 5.2%という厳しい値になっている理由がよく理解できません。

1~2年以内には、このKoriyamaスコアリングも10年成績が発表されます。