PRoFRSS(Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes)試験の結果が発表されました。(Univ of Miami)

————————————————————

● P: 脳卒中既往患者(約2万人、平均66歳)比較したRCT。2×2デザインで、さらにARBを比較。

● I/C: ASA 50mg、 ジピリダモール 400mg/日、クロピドグレルは75mg/日。 ARB上乗せ。

● O: 一次アウトカムは脳卒中再発、二次アウトカムは脳卒中、心筋梗塞、血管系死亡

● T: 観察期間は2.4年(median, 1.5-4.0年)

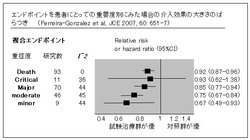

結果:

一次評価項目には有意差はなかった。両群とも、イベント10%程度。

クゴピドグレル群とASA/ジピリダモール比較では非劣性を証明できなかった

ASA/ジピリダモール群では、出血性イベントが増加した(HR=1.15, 1.11-1.83)

テルミサルタンは、プラセボと比較して、脳卒中予防効果はなく、糖尿病新規発症も差がなし。

—————————————————————

コメント:

ここで面白いのは、結果の解釈において2人の大御所の相反するコメントです。

(1) 国立循環病センター、山口名誉総長

・・・・両剤併用で出血増加は意外、クロピドグレルに対して非劣性を証明できなかったことも意外。

(2) 札幌医科大学 端 名誉教授

・・・・結果は臨床医にとってなんら驚くことではないだろう。薬剤効果についても同様で、併用群の有効性がクロピドグレル単独に優らないのは予想どおり。ASA+ジピリダモール併用で出血が多いということであり、アジア人でのサブ解析を行ってほしい。また、6%が頭痛により服用停止しており、頭痛によりQOLは著しく損なわれたであろう。有効性でクロピドグレルを大きく上回らない以上は、臨床的に使いくい。

xxxxxxxxxxxxxxxx

相原:

類似の研究の、ESPRIT、ESPS-2研究(European Stroke Prevention Study-2)

では、

アスピリン+長時間作用型ジピリダモール併用は脳卒中再発リスクを低下させた。

薬剤量はまったく同じで、6600人を4群で比較して、プラセボ群との比較では ASA群の脳卒中リスク18% (p=0.013)、ジピリダモール群16%(p=0.039)、併用群 37%(p < 0.001)

この2つの試験の差は、当然でしょうし、また、事前に設定してない人種差の解析などは不適切です。よく、”日本人のエビデンスがない~~~”ということがよく言われますが、私にはこの意味がよくわからない。よほどの利益相反なのか、統計学的な有効性獲得のための詭弁としか思えない。

あるいは良質な研究をする力がないということでしょう。 いつまでも、”日本人だけでのエビデンス云々”では、質の高いエビデンスに基づくガイドライン作成は不可能でしょう。