GRADEシステムは、JAMA医学文献ユーザーズガイドの複数の章において記載されているエビデンスの質や推奨の強さの評価システムです。

システマティックレビューもしくは診療ガイドラインの作成において、レビュアやパネルが「GRADEシステムを利用した」と報告する場合には、GRADE Working Groupが作成した、いくつかの基準が遵守されたかを確認すべきです。

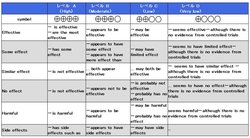

1. エビデンスの質を定義する

2. エビデンスの質評価のGRADE基準を明確にする

3. アウトカムについて全体的なエビデンスの質(overall quality of evidence)を評価する

4. エビデンスプロファイルを(システマティックレビューに基づいて)作成する

5. 推奨の強さをGRADE判定基準を使って評価する

6. 推奨の強さは、2種類(強い、弱い)

7. 評価の過程を明確にする

注:GRADEシステムの基本を独自に改変して利用することは、非常に好ましくないです。

GRADE working group:

Some organizations in their enthusiasm to use GRADE, have modified the GRADE approach. We recommend against such modifications because the elements of the GRADE process are interlinked, because modifications may confuse some evidence and guideline users, and because such changes compromise the goal of a single system with which clinicians, policy-makers and patients can become familiar.(日本語翻訳は GRADE教科書 p190参照)

GRADEシステムを理解したい方は、

GRADEシステム (webサイト),あるいは、

診療ガイドラインのためのGRADEシステム(相原他、凸版メディア、2010年)を。

後者書籍は国内唯一のGRADE教科書であり、内容は、今後GRADE Working GroupがJ CLin Epidemiology誌で発表するGRADEシリーズの理解に役立ちます。