GRADEアプローチに関するJ Clinical Epidemiology(JCE)のGRADE series抄録を日本語翻訳して紹介します(JCEのGRADEシリーズ(全部で20数編)は、2011年より発表され、2013年1月時点で Part 13までが出版されています)。

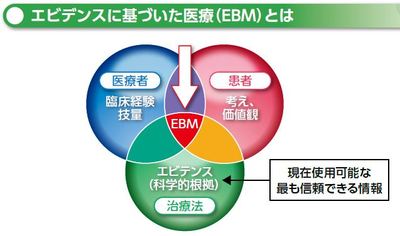

JCE誌GRADE seriesの日本語翻訳(和訳:相原)とweb公開に関しては、Gordon Guyattと出版社(Elsevir Inc.)より許可を得ました。システマティックレビューや診療ガイドライン作成に関わる方々、あるいはEBMの上級編としての”エビデンスから推奨へ”というアプローチを学びたい方々にとって参考になると思いますのでご利用ください。

JCEシリーズの抄録翻訳pdfは、以下のサイトよりダウンロード可能です。

● GRADE JCEシリーズ

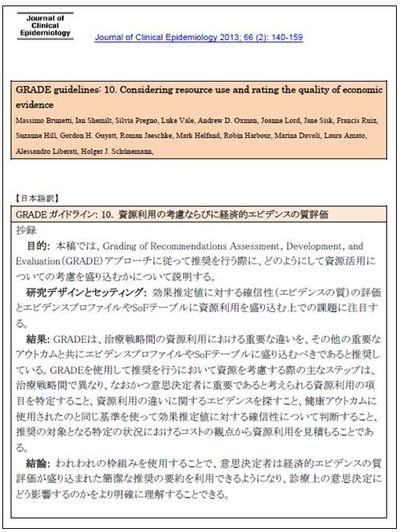

■pdf内容(jce_10):

目的: 本稿では、Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation(GRADE)アプローチに従って推奨を行う際に、どのようにして資源活用についての考慮を盛り込むかについて説明する。

■注1:いわゆる Economic GRADEと呼ばれる医療資源・コストに関するGRADEアプローチに関する論文です。

GRADEハンドブック(ver.3.6)にも以下の項目に関して詳細が記載されています。

====================================================================

資源の利用(コスト)を推奨に盛り込むときは、特に次の点を検討する。

●コストと他のアウトカムの違いは何か。

●どの立場を取るのか。

●資源の影響としてどの影響を盛り込むのか。

●エビデンスの質をどう判断するのか。

●これらの影響をどのように提示するのか。

●形式的経済学モデルにはどのような潜在的有効性があるか。

●推奨を作成する上で、資源の利用をどう検討するのか。

====================================================================

■注2:医療経済評価に関するガイドラインにおいて国内の状況はどうかというと、システマティックレビューや診療ガイドラインの作成方法そのものが確立しておらず、ガイドライン開発にむけての医療経済評価関連の用語や議論が整理されているといった段階です(実際、用語が難解です)。

●参照: 厚生労働科学特別研究事業「医療経済評価の政策応用とガイドライン開発に関する予備的研究」(平成23年) 研究代表者、福田 敬

・・・本報告書にはGRADEは記載されていません。