network meta-analysis(NMA)においては、単に統合値を算出するだけではなく、各比較に寄与した研究のRisk of bias(RoB)を提示すべきと思います。

なぜなら、我々は、”間接エビデンスのQuality”を知りたい。

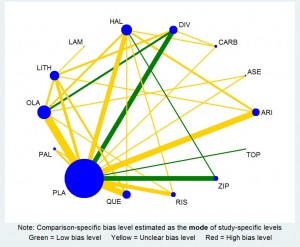

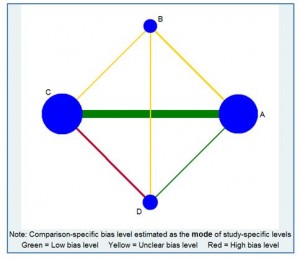

下図は、私が、あるサンプルデータを使ってNMAを実施し(*)に各armのrisk of bias結果を表示したものです。コクランに準じて、high, unclear, lowで評価し、各々をカラー(3種類で対応)表示したもので、Nodeの大きさは、研究の大きさを反映しています。

(*) NMA解析においてはSTATA13を利用しましたが、OpenBUGSやRでは効果推定値算出やフォレストプロット表示はできるものの、RoBの表示はできませんでした。

NMAにおいては、このように提示すべきということではなく、・・・・

何を主張したいのかというと、

「NMAの著者は、患者にとって重要なアウトカムに関して、間接比較のRoBを提示し、NMAによる統合エビデンスの”質”を明記してほしい。できたらば、そのエビデンスの質はGRADEアプローチを使って評価していただきたい」ということです。

単にNMAによるデータや各薬剤のランキングを示されても、エビデンスの質(効果推定値が正しいという確信性)が解らなければ、意思決定のための推奨の程度もわからない、ということです。

(例、抗鬱剤に関するNMAにおいても、各研究の”バイアスのリスク”はどうだったのだろうか、と疑問に思います)