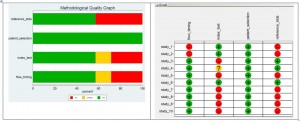

network meta-anlaysis(NMA)に関しては、自分でいくつかの論文データを入力してNMAを実施してみて気づきましたが、多くの既報論文においては、各研究のRoBあるいはNMAのRoB、直接比較と間接比較との整合性・一致性の報告は不十分で、さらにはNMAの全体的なエビデンスの質、などの報告はほとんどありません。

そして、ネットワークにおける認容率と反応率のわずかな統計学的解析結果の発表や薬剤ランキングの作成などによる、偏ったエビデンスにより推奨が決定されているように思います。

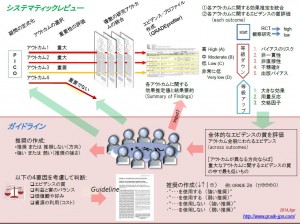

”エビデンスはアウトカムごとに評価しないといけない、そして、推奨を決める要因は、エビデンスだけではない”が、GRADEの基本です。

NMA手法の独特な複雑性のために正当な反論というか、NMAに関する、あるべき標準的な批判的吟味ができてない状況が、国内の一部の診療領域でおきているようが気がします。

NMAは、方法論としてのハードルは高いものの(R, OpenBUGS, STATAなど)、実は一般MAと同じようなものです。

ただ、NMAを自身で実施すると、通常のNMには決して味わえない、”お~、解析を実施している!”という感動が(統計学者になったかのような誤解とともに)味わえることは確かです。 (^^)

自分で、(エクセルデータを利用して)NMAを実施して以下のような結果を得ることができると、自分がNMAをできるように勘違いしてしまいます。

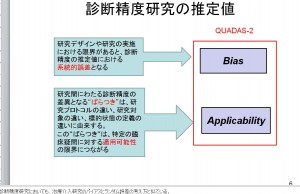

しかし、重要なことは、選択研究を含めて「結果は妥当か」、「結果は何か」、「結果を患者ケアにどのように適用できるか」、というEBMの基本3ステップというか、Evidece Cycleの基本5Aであり、SRにおいてはエビデンスの質を、CPGにおいては推奨の強さとエビデンスの質の双方を提示しないといけません。

ところが、このNMAのエビデンスの質評価と推奨の強さの判断は相当に難しい。