(現状におけるCPG乱造をみると)国内においては、どのような質であっても、診療ガイドラインと名のつくものを作成したいという流れがあると思う。

パネルや編集者の業績になることもあるでしょうし、製薬会社の要望もあるでしょうし、他の学会が実施しているのでわれわれもという流れもあるでしょう、・・・・ でも、結局は、患者にとっての重要なアウトカムはおろそかになっていると思います。

血圧が3mmHg低下、HbA1Cが0.5%低下、・・・・癌検診における発見率・・・

多くの国内の診療ガイドラインを見るにつけ、よくも合意形成ができているものだと驚くばかりです。議長のスキルがすぐれているのでしょう。

どのように合意が形成されているのか、さっぱりわからないものが殆どです。

COIについても、「本件についてはCOIはない」と決まり文句を記載すればよいというものではないです。

作成した診療ガイドラインが、どのようなIOMやAGREE-2評価だったのかを、開示してほしいです。

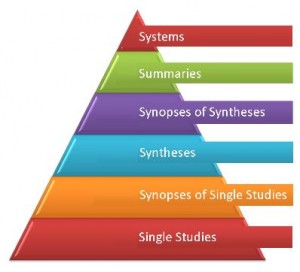

GRADEを使ったならば、GRADEシステムを利用したと言えるための最低限の基準をチェックしてほしいです。

そして、各項目がどのように評価されるかを、考えてみてください。