GRADEにおいては、”エビデンスの質”、”エビデンスの確信性”、”エビデンスのレベル”、”エビデンスの強さ”、”エビデンスの等級”、”効果推定値の確信性”などの用語が登場しますが、すべて同じものです。

どのように使い分けしているのかというと、以下と思います。

| ●GRADE working groupの多くは、「エビデンスの質」、「効果推定値の確信性」を使っている(これは、JCE GRADEシリーズから明白です)。 |

| ●DECIDE groupは、「エビデンスの確信性」、「エビデンスの質」を使っている(GRADE handbookやEvidence to Decisionテーブルなどから明白です)。 |

| ●EBM guideline(GRADEシステムを利用:フィンランド)においては、「エビデンスの質」、「エビデンスのレベル」を使っている(右リンクを参照http://www.grade-jpn.com/evid_statement.html) |

| ●Cochrane groupは、「エビデンスの質」を使っている(Cochrane handbook)。 |

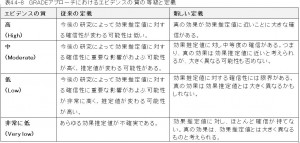

そして、エビデンスの質は4種類(高、中、低、非常に低)で、それらの定義には以下に示す2種類の分類があります。

(「診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第2版より」・・・出版準備中)

(「診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第2版より」・・・出版準備中)

*ただし、エビデンスの”質”を、”強さ”と表現するのは好ましくないだろうというのが、GRADEワーキンググループの考えです。

その理由は、「推奨」の表現が強い・弱いの2種類であり、強いエビデンス=強い推奨という短絡的な評価を回避するということと、エビデンスと推奨を分離したいという考えがあるからです。

その理由は、「推奨」の表現が強い・弱いの2種類であり、強いエビデンス=強い推奨という短絡的な評価を回避するということと、エビデンスと推奨を分離したいという考えがあるからです。

でもって、日本のguideline clearinghouseであるMindsはというと、・・・・エビデンスの”強さ”です。(Minds2014手引き出版時のパブコメ募集の際に、なんども忠告したのですが無視されました)

したがって、Mindsのエビデンス分類は、強、中、弱、とても弱い、です。

したがって、Mindsのエビデンス分類は、強、中、弱、とても弱い、です。