【Mindsからのお知らせ】

No.662 「Minds Tokyo GRADE Center セミナー 2024」(5月18日開催)の講演動画などを公開しました

********************************

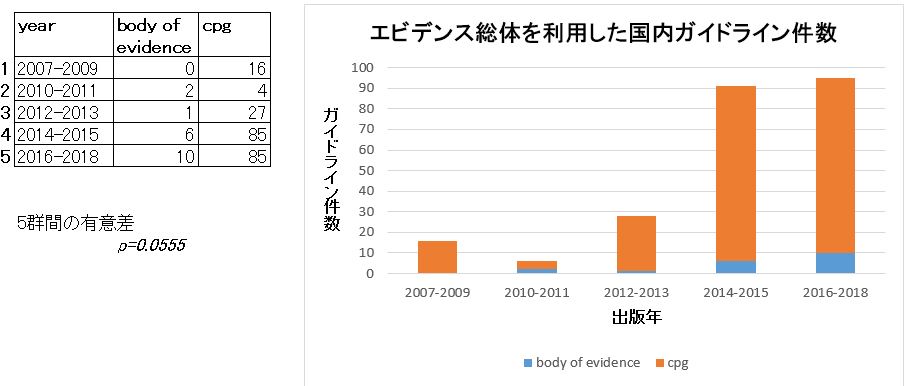

う~~ん、国内現状を解決するための視点としては、ちょっと違うと思いますね。

国内の診療ガイドライン(CPG)作成チームは、「Mindsに認定されて、Minds webサイトに公開されている」という、”葵の御門的看板”の入手を希望しているのが現状です。

では、そのゴールド認定証(?)を発行している側の理解はどうかというと甚だ疑問です。

”信頼できる診療ガイドライン作成・評価”のためには、GRADEシステムの理解が必須であり、Gordon Guyatt, Holger Schunemannらが主張しているGRADE/Cochrane/GIN 基準などをみたしているかどうかの理解が、「Mindsの評価・認定グループ」にも必須です。

なので、MindsのCPG評価・認定グループにこそ、これまでのHolgerの講演ビデオをよく見て、GRADE基本を理解してほしいです。

・・・・というか、

GRADEを熟知したMinds Tokyo GRADE Centerのメンバーが、国内の各CPG作成において、常に、co-author的な立場で積極的に介入関与すべきと思います。

それが、「(広い意味での)国からの支援予算」の有効活用となるでしょう。