|

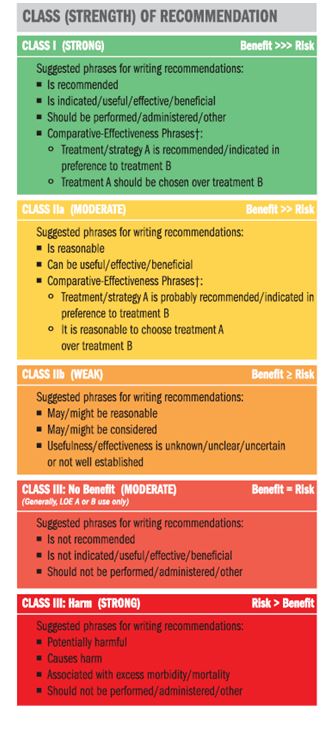

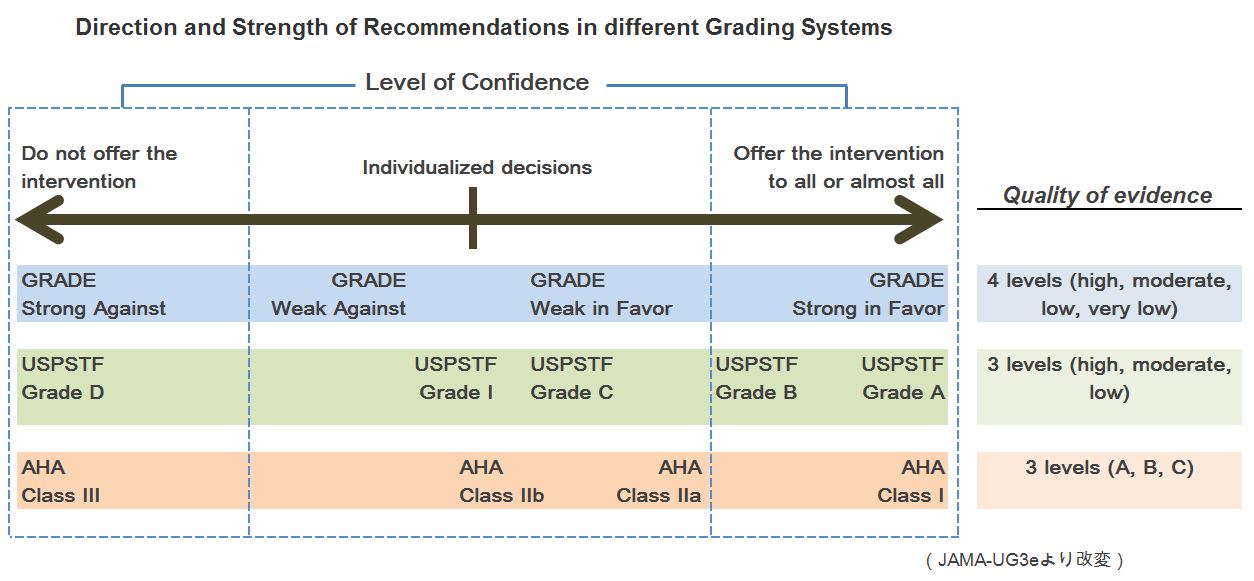

既に何度か述べたように、The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) system ではQuality of Evidence (QoE)とRecommendation Strength (RS)という二つの観点から治療法を検討する。従来のエビデンス・ヒエラルヒーがもっぱらエビデンスの質だけを評価していたのに比べると、RSが新たに追加されている。

しかし、RSについてはまだ新しい概念であり、固まっていない部分もあり、またその評価は極めて難しい。特に、高齢者医療や漢方など幅広い領域を扱う場合、これを実際評価するのはかなり困難である。

そこでここでは、QoEに限って、ある有名な方剤を例にとって考えてみたい。釣藤散である。

GRADEはRCTでないcase seriesをも評価の対象とするが、ここでは紙面の関係上、RCT以上に限ってのべる。釣藤散には、認知症を対象としたDB-RCTが二つ存在するので、それを評価しようというわけである。

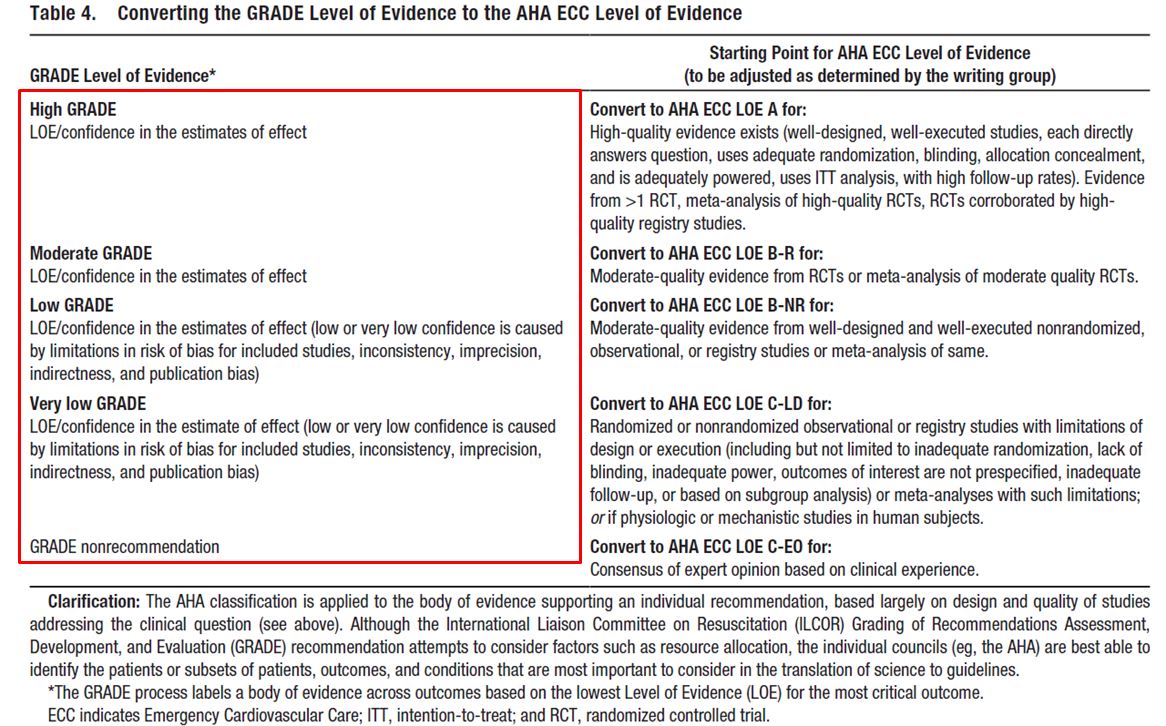

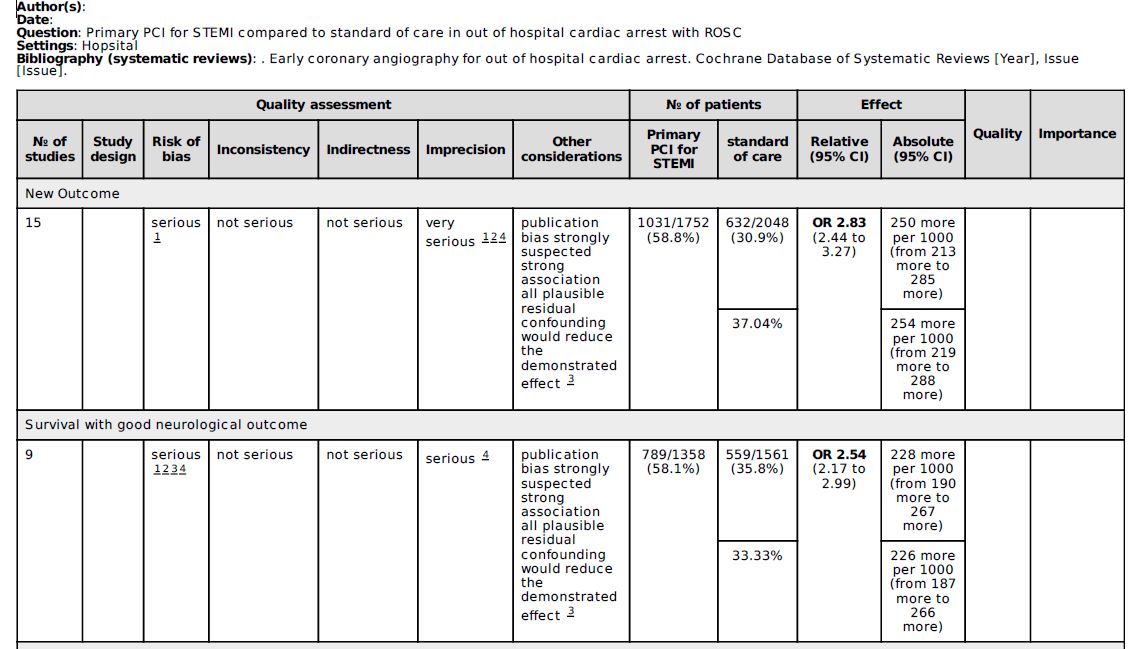

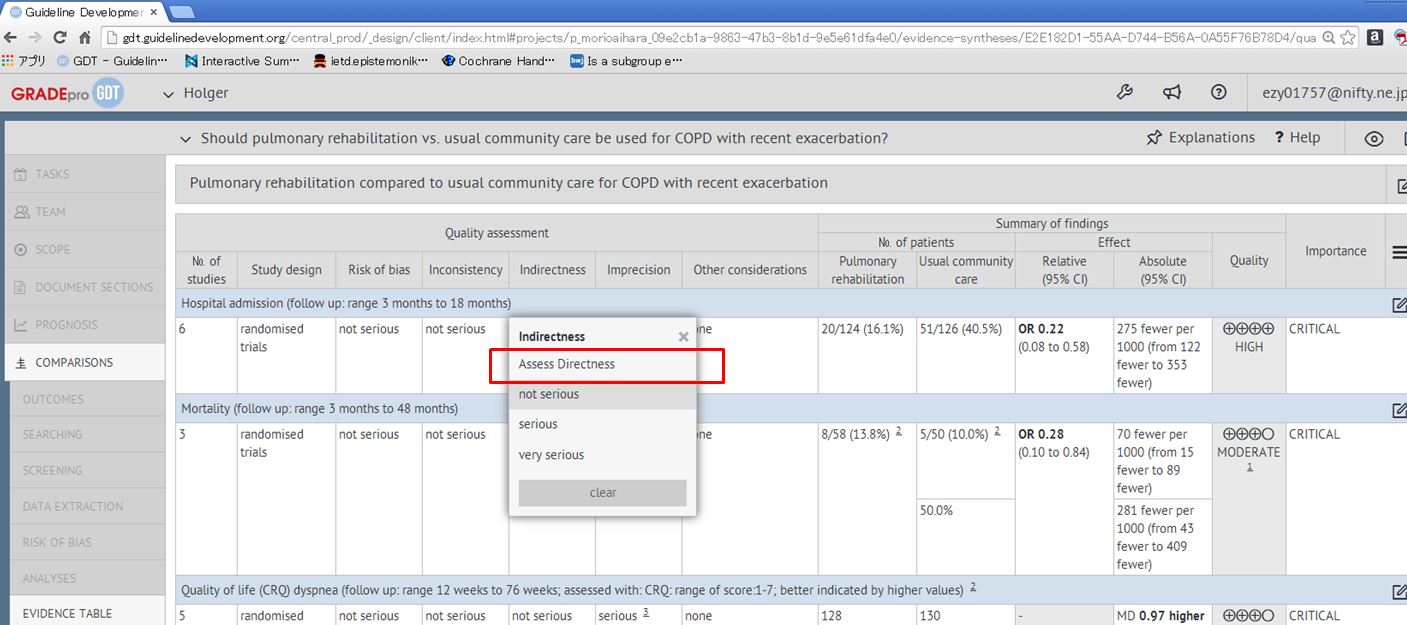

GRADEによれば、RCT以上の研究のQoEは初めはhighから評価がスタートする。しかし、ここでQoEを下げる5つの要因を考慮せねばならない(RCTでない場合は、他に上げる要因、というものもあるがここでは述べない)。

1.Limitations (バイアスリスク):デザインが不適切、maskingが成されていないなど研究手法上の問題

2.inconsistency(非一貫性):複数の同じRQの研究がある場合、研究によって結果が異なる

3. indirectness(非直接性):知りたいことと研究結果が一致しない。

4.imprecision(不精確さ):サンプルサイズの不足などで研究の精確性に疑問がある。

5.publication bias(出版バイアス):都合のよいデータだけが出版された、あるいは出版に何らかの偏りがある

GRADEではこれらを元にして、QoEをhigh, moderate, low, very lowに分類する。では、これを用いて釣藤散の脳血管性認知症に対する効果を検証してみよう。

釣藤散は我が国の医療用漢方製剤の一つであり、脳血管性障害後遺症としてのADL改善を示唆する2本のDB-RCT(下記1,2)を有し、また薬理機序に関しても多くの報告がある。文献1は、伝統医学として世界で始めて行われたDB-RCTであり、その医史学的価値は計り知れない。

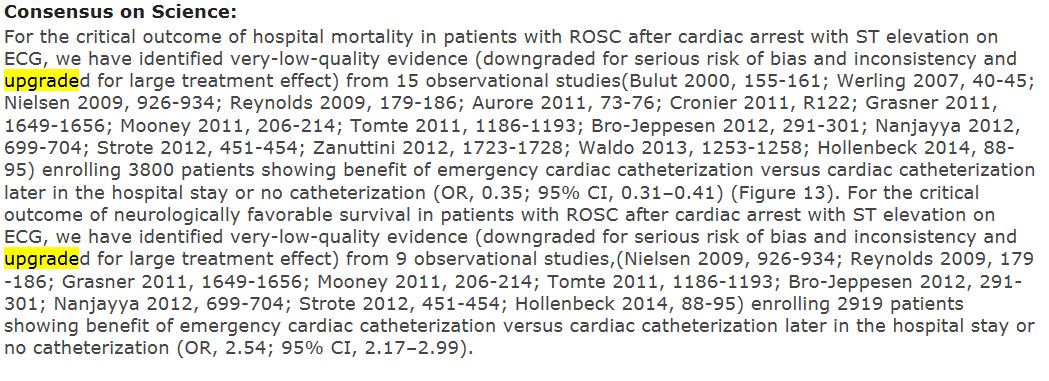

しかしながら、今GRADEシステムに照らしてその内容を評価すると、まずランダム化が封筒法であることがバイアスリスクに該当し、適切なsample size estimationや95%CIが記載されて居ないことは不精確性に該当する。さらに、RQが認知機能に対する効果を観るものであったのに対し、結果的に有意差が見られたのはADL, BPSDに該当する項目であったことは、非直接性に該当する。これらを総合すると、DB-RCTであるにもかかわらず、GRADE基準によるQoEはvery lowとなる。

文献2もDB-RCTであるが、認知症の中核症状である認知機能を評価した研究にもかかわらず、異なる疾患群(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)を区別せず対象としており、疾患毎のサブ解析も行われていない。これはGRADE基準で言えば非直接性に該当する上、そもそも対照群の選択が医学的に妥当性を欠くため、limitationも指摘できる。にもかかわらずこの文献がJournal of the American Geriatrics Societyに掲載されたことについては、peer reviewを経ないレターであったため、出版バイアスも生じたと判断せざるを得ない。よってこの論文のQoEはやはりvery lowである。

以上を勘案すると、釣藤散の脳血管性認知症改善効果のQoEは不充分である。このように、世界で始めて伝統医学に関して行われたDB-RCTを有する釣藤散といえども、GRADEに於けるQoE評価は最低ランクの「very low」となってしまうのである。

伝統医学についてRSが一律に評価できるかどうかは、極めて難しい問題がある。しかし今後伝統医学に於いてもガイドラインなどを作成するに当たって、少なくともQoEに関しては、勘案せざるを得ないであろう。今後日本漢方、中医学ともガイドラインを作るという動きが出てきているが、この点をよく考慮する必要がある。

釣藤散論文

1.Choto-san in the treatment of vascular dementia: a double-blind, placebo-controlled study. Terasawa K; Shimada Y; Kita T; Goto S; Mizushima N; Fujioka M; Takase S; Seki H; Kimura I; Ogawa T; Nakamura S; Araki G; Maruyama I; Maruyama Y; Takori S. Phytomedicine vol4(1) 15-22 (1997)

2A Chinese herbal medicine, choto-san, improves cognitive function and activities of daily living of patients with dementia: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Suzuki T; Futami S; Igari Y; Matsumura N; Watanabe K; Nakano H; Oba K; Murata Y; Koibuchi H; Kigawa Y. Journal of the American Geriatrics Society 53(12) Page:2238-40 (2005)

|