本解説においては、ガイドライン作成のためのグループ編成は(WHOに準じた)以下のごとくとしまたと仮想します。(GRADE本の p148参照)

(1)ガイドライン運営委員会

(2)専門ガイドライン作成グループ(パネル)

(3)特別作業班(タスクフォース)

(4)事務局

(5)外部専門家

当仮想パネルには、癌専門医、臨床医、統計学者、ガイドライン作成経験のある人、システマティックレビュー作成者(最低2人)費用効果分析者、エンドユーザーである患者(あるいは患者代表者)、そしてGRADE working group memberがそろっています。・・・・・すばらしいチームです!

そして、重要な確認事項があります。

●ガイドラインパネルは全員、利益相反の公表が必要。

●パネル全員は、”GRADEを使う”ということに同意する。

これはとても重要なことであり、ある介入に関する推奨を決定する際の投票などに参加すべきではないメンバーがでてくる可能性があります。ある薬剤の開発に関与した人は、エビデンスの質評価には参加できても、当該薬剤の推奨決定には関与できない、ガイドラインに示す推奨決定結果によってメンバー脱退ということは許されないという原則です。当然ながら、ガイドライン作成者リストに名前だけを乗せるだけの参加はよろしくないということです。

また、エビデンス評価プロセスを含めた方法論的なレビューの実務に関しても、ガイドラインパネル(執筆パネルなど)から分離することが利益相反方針に合致することになります。

——————————————————————

[参考]

(1)利益相反の公表: (診療ガイドラインのためのGRADEシステム、付録B, p152)

(2)GRADEシステムとGRADEガイドライン作成(online, 2008):

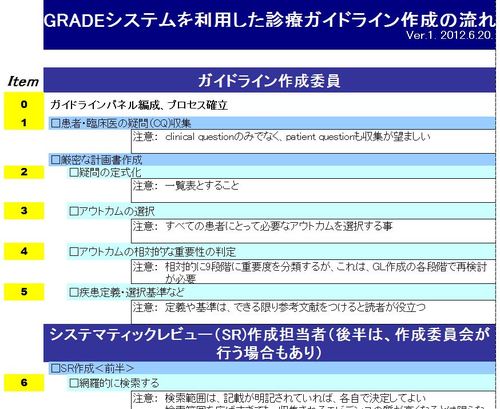

ガイドラインパネル編成、プロセス確立