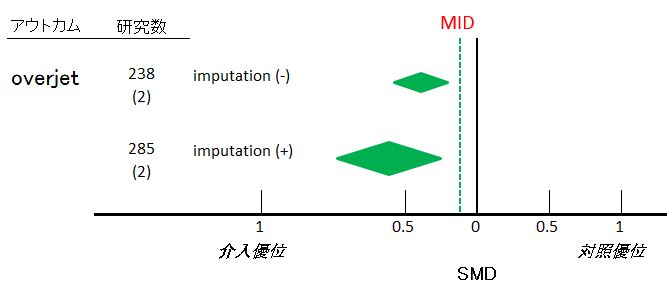

imprecisionに関する評価においては注意すべき点があります。

先日の、京都WSでもCipriani教授が強調していましたが、何のためにシステマティックレビューを実施するのか、介入がなにで、対照がなにかを常に明確にしないといけない、という点です。

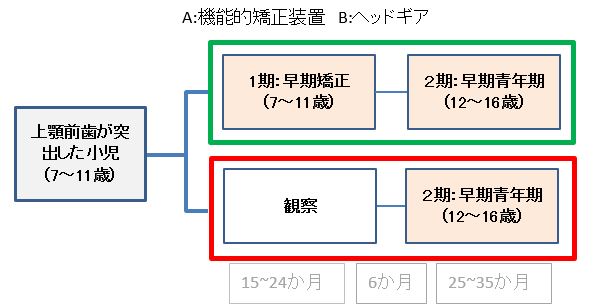

今回の出っ歯ガイドラインは、出っ歯の小児を早期治療(7~11歳)すべきか青年期治療すべきかというのが目的です。設定した臨床疑問(CQ1)における介入は、機能的矯正装置やヘッドギアです。

そして、SRにおける比較は、早期治療 vs 青年期治療で、下図の緑枠 vs 赤枠の比較です。

つまり、比較対照は”無治療”ではなく、”おそらく有効であろう青年期の矯正治療”です。したがって、この比較において、統計的に有意差がないとしても、それは当該の早期矯正治療が、本来の目的の出っ歯矯正効果がないということではないです。もし統計的有意差があって優位ならば(ヘッドギア矯正のように)、それは青年期矯正治療でも効果があるかもしれないが、早期治療はさらに効果(小さい~中等度の効果)があることを示しています。

”無治療”と比較すると、おそらく以下のような効果となっていると想像しますが、この点については、2b-1で説明したように、今回新たに設定するCQ2とCQ3で比較します。

出っ歯によって大きな精神的負担をかかえている子供や孫がいる場合、効果があるならば”早期”に治療をうけさせたいというのが親の想いと考えます。治療の害が少ないならば、ほとんどの親は、多少のコストの負担は許容するというのが通常と思います。登校拒否やいじめ、自殺にもつながりかねない問題のようですから。