アビガンの添付文書にはさまざまな有害事象が記載されています。効能効果が以下です。

***********************************

●再興型インフルエンザウイルス感染症

●新型インフルエンザウイルス感染症

***********************************

アビガンの「害」に関して、観察研究を含めて検索した結果が以下です。

■検索式(PubMed)

————————————————————

((Favipiravir[tiab]) AND (harm*[tiab] OR safe*[tiab] OR side effect[tiab] OR adverse*[tiab] OR toxicity[tiab])) AND (randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR meta-analysis[pt] OR meta-analysis[tiab] OR systematic review[ti] OR cochrane database syst rev[ta] OR practice guideline[pt] OR clinical trial[pt] OR observational study[pt] OR Comparative Study[tiab] OR evaluation study[tiab]))

■検索結果:ヒット数 2 (ref3は#1より)

————————————————————

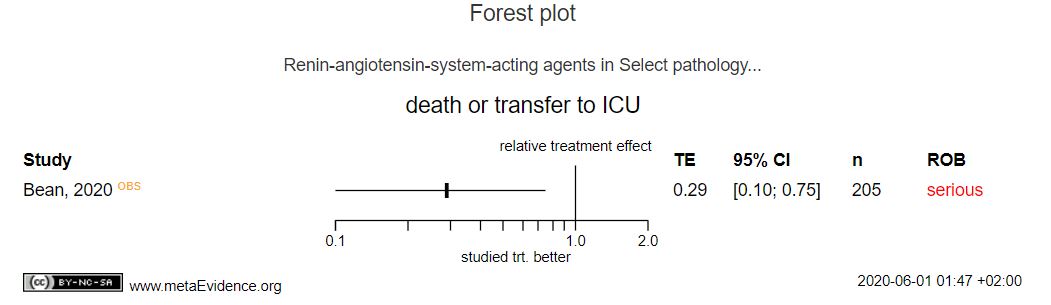

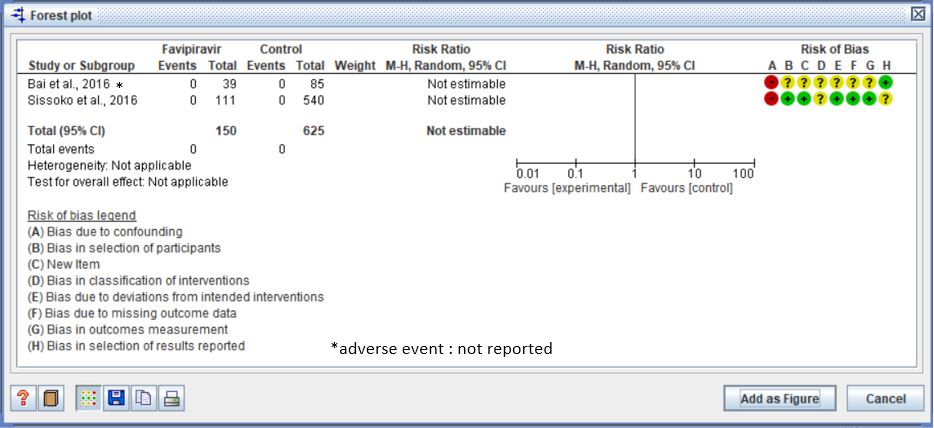

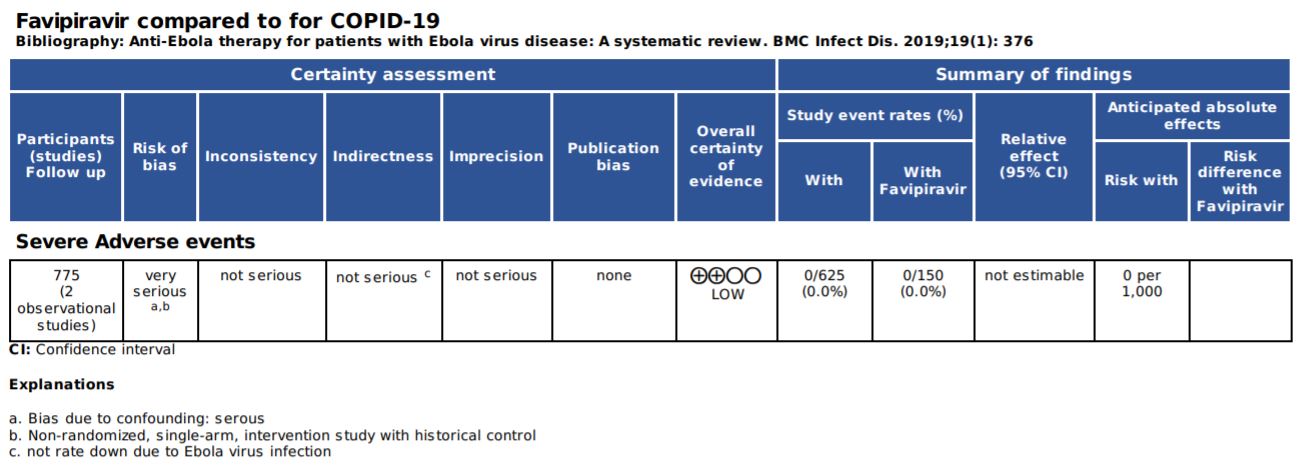

1. Lee JS, et al. Anti-Ebola Therapy for Patients With Ebola Virus Disease: A Systematic Review. BMC Infect Dis . 2019 May 2;19(1):376. doi: 10.1186/s12879-019-3980-9.

2. SissoKo D, et al. Experimental Treatment With Favipiravir for Ebola Virus Disease (The JIKI Trial): A Historically Controlled, Single-Arm Proof-of-Concept Trial in Guinea. PLoS Med. 2016 Mar 1;13(3):e1001967.

3. Bai CQ, et al. Clinical and Virological characteristics of Ebola virus disease patients treated with Favipiravir (T-705)-Sierra Leone, 2014. Clin Infect Dis. 2016;63(10):1288–94.

■方法および解析結果:

————————————————————

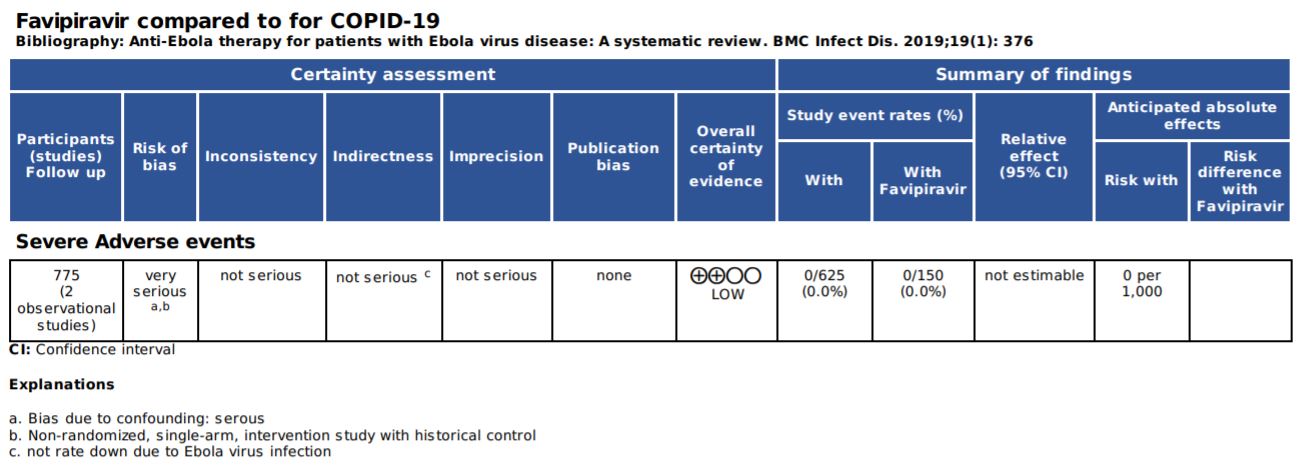

エボラウイルス感染におけるファビピラビル使用における有害事象を調査。

エビデンスのバイアスのリスクは、ROBINS-Iを使って評価。

薬物使用量は、COVID-19のランダム化比較試験よりもはるかに多い量です。

#ref-2:Favipiravir (oral) 6000 mg on day 0, then 2400 mg daily on days 1 to 9 (111)

#ref-3:Favipiravir T-705 (oral) 800 mg twice on day 0 and two doses of 600 mg on subsequent days, ranging from 3 to 11 days, until discharge, transfer, or death (n = 39)

■有害事象:

————————————————————

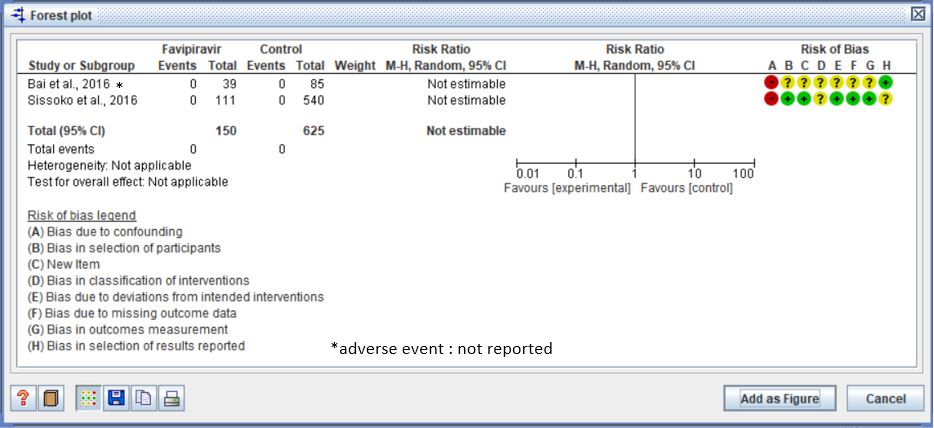

●アビガンの観察研究(2件)において、1件の研究(ref#3)では有害事象の「報告なし」で、他の1件の研究(ref#2)ではアビガンによる重症有害事象はなかった。

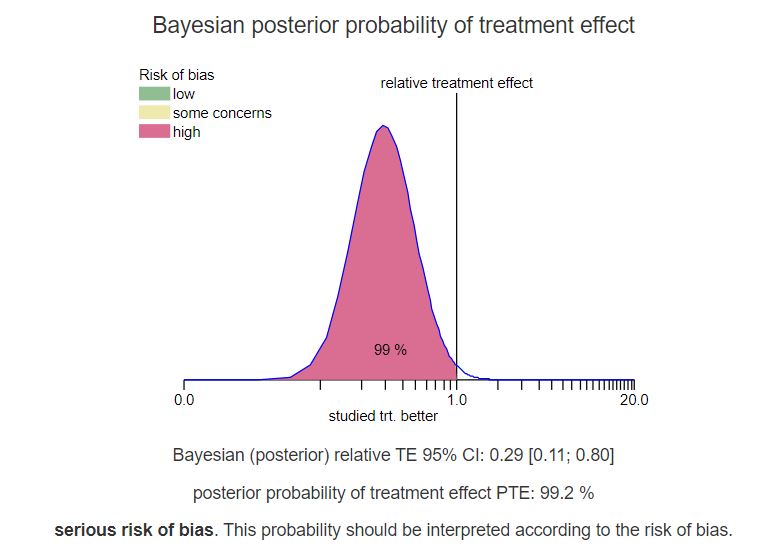

●これらのエビデンスのRoB(ROBINS-I)は”serious”です。

●RevManでは、(RoBを提示するため)、2つの研究で有害事象=0として入力しました。

いずれにしても、

●ROBINS-Iを使ったGRADE評価では、このエビデンスはRoBに関して、”2段階グレードダウン”です。

●GRADEによる最終的なエビデンスの確実性は「Low」

(GRADE/ROBINS-I)

******************************

●以上から、COVID-19で使用されているアビガンの量や期間からは、有害事象は少ないと思います。

●なお、1~2か月以内には、富士フィルムの第3相治験の結果がわかるようです。

●また、海外からメタアナリシスも発表されるようです。