国内のガイドラインは、殆どが各学会が作成した独自の基準や国内で汎用される基準を使って作成されますが、それらの基準はバラバラで統一していません。最近、MindsからMinds診療ガイドライン作成の手引き2007が発表されましたが、その詳細は購入しないと閲覧不可能です。国税を投入しての研究結果を有料で知る必要があるということです。

以前から私が紹介、論文とした GRADEシステム利用の海外実態はどうなのか?と比較すると、国内外での相違に驚くことになります。

2007年春の時点での海外におけるGRADE採用について、HPリンクに紹介しました

(GRADE海外の実態)。

さらに、GRADEでは独特の用語があり、そのための

GRADE用語集を作成しましたので、Key論文を読むときの参考にしてください。また、

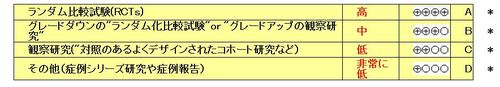

GRADEの推奨度一覧や、GRADEシステム(簡略翻訳版)での、エビデンスの質評価から推奨度決定手順も参考にしてください。

なぜ、国内の診療ガイドラインが、長時間をかけて、しかも1件あたり2000万も投入してまで作成されているのかが理解できませんが、GRADEシステムを利用してのガイドラインは最近の発表では、所要時間は短い場合は12時間程度で可能で、毎回会合を開催する必要も殆どありません(既存のシステマティックレビューを利用)。

コクランライブラリでもGRADEのエビデンステーブル利用を決定し、またBMJ誌においてはガイドライン関連の投稿論文に関して次のコメントを発表しています。

**Groups submitting guidelines to the BMJ are encouraged to use GRADE

■昨日、GRADEの国内論文part(2)がアクセプトされました。

================================================================

相原守夫, Gordon Guyatt. Yngve Falck-Ytter

GRADEシステム*とSoF**: エビデンスから推奨へ(II) Therapeutic Res (Dec) 2007.

GRADE system and SoF: Going from evidence to recommendation (II)

*:GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

本論文の英文抄録はGuyatt教授が担当し、正式なカバーリングペーパーを Dr. Falck-Ytterが担当しました。日本語論文内容は、何度も2人e-mailでやりとりして完成したものです。

HPで論文の抄録をHTML形式で公開しました。

================================================================

■Cochrane Colloquium でも言えることですが、まずは国内からの参加者がほとんどいない、あるいは GRADE会議でもこれまでのメンバーは全く参加していなかった、という実態がありますので、海外情報の迅速紹介という点で、大きなタイムラグがあると思います。

GRADE working groupからBMJ論文シリーズが発表される前に、日本語でGRADEを紹介するということで、実は今回のGRADE日本語論文は世界で最初のものなのです。