GRADE jpのHPをリニューアルしました。

Category: ‘GRADEシステム’

EBMとGRADEの理解のために

今月JAMA3eとGRADE3eを出版することができますが、国内のGRADEシステムの利用を見る限り、EBMの原点にそった適切なGRADE活用とは考えられない現状です。

(「診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第2版(2015)」で記載した原則さえ遵守されていません)

一方、GRADE working groupの活動によるGRADEシステムの進展はすさまじく、国内認識とのギャップはますます大きくなっています。

乖離につながっている理由を一つ一つ挙げてもきりがないので、むしろ、GRADEを利用した国内診療ガイドラインを一定の基準で評価することが問題を把握できて最も適切な手段と考えます。

国内の診療ガイドラインのいくつかについては、これまでも評価を開示してきました。

http://www.grade-jpn.com/jp_grade/japanese_grade_cpg.html

しかしながら、このリンクサイトの容量の問題から、今後は本ブログで診療ガイドライン(Mindsが承認し公開)を主体として、GRADE methodologistの視点で評価していきます。

GRADEを使うことは、単に診療ガイドラインに限定するものではなく、システマティックレビュー、医療技術評価、迅速推奨、診断研究スクリーニング、予後研究、ネットワークメタアナリシス、質的研究などを含めたあらゆる臨床研究に共通する理解が要求されます。

疑問がある方は、以下読んでみることを強くお勧めします。

●医学文献ユーザーズガイド 第3版

●診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第3版

GIN-McMasterガイドライン作成チェックリスト

GIN-McMasterガイドライン作成チェックリスト(GDC: Guideline Development Checklist)翻訳版(*)が公開されました。用語集その他へのリンクはまだ公開されていないようです。

https://cebgrade.mcmaster.ca/GDCtranslations/guidelinechecklistjapanese.pdf

*Mindsグループと私が実施したものです。

*CMAから許可を得て、今後出版のGRADE3版においても紹介しています。

GRADE CPGの基本ー4.16:[CPG]エビデンスから推奨へ-⑬:エビデンスの確実性と推奨の決定-③ステップ-3ー(a1):総死亡

[GRADE-CPG解説資料-44]

完全コンテキスト化アプローチのステップ3です。

■ステップ1:各アウトカム(重大:7~9点)に関して、“患者の価値観と好み”を明確にする(http://aihara.la.coocan.jp/?p=5499)

■ステップ2:(推奨に関する不確実性を考慮する前に)まずは“推奨の方向”を判断する(http://aihara.la.coocan.jp/?p=5509)

■ステップ3:各アウトカムの確実性を考慮して、推奨に関する“不精確さ”を見直す

つまり懸案の重大アウトカムのエビデンスの確実性を他の重大なアウトカムと比較して、見直す作業です。

5つのアウトカムのうち、最も重大なアウトカムである「総死亡」の判断からスタートしてみます。

第1アウトカムについて:総死亡

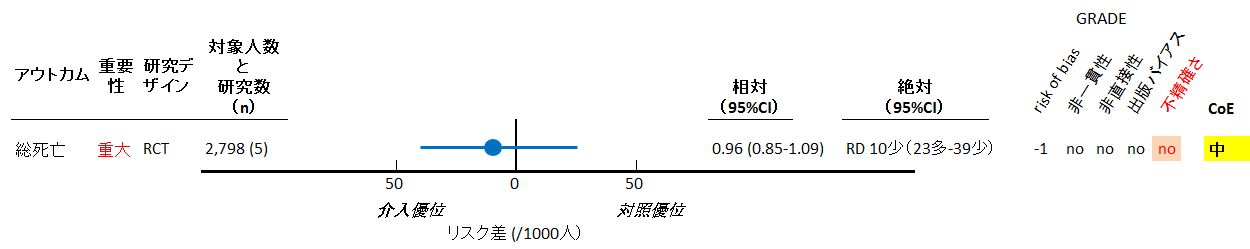

3-1a:懸案のアウトカム(総死亡)の確実性はどうか

|

総死亡に関する絶対効果は、1000人あたり10人減少で、信頼区間の下限は23人増加、上限は39人減少である。 SRチームは、imprecisionなしと判断しました。対照群のイベント発生率(中央値)=23% |

3-1b:懸案のアウトカム以外(心筋梗塞、VTE、脳卒中、大出血)を考慮した場合、介入を推奨するだろうか

|

*(最良推定値である)点推定値に着目するとよいだろう。 |

3-1c:懸案のアウトカム(総死亡)の“不確実性”を考慮した場合、その推奨は変わるか

(このアウトカムの不確実性、つまり信頼区間を利用して当該推奨が変わるかどうかを判断する)

|

*懸案のアウトカムの信頼区間に着目する ・介入(トリプルX)が死亡にわずかに影響があるとすれば(信頼区間の下限=23人増加)、総死亡23人増加は、価値観(3倍)を考慮すると、69人の増加に相当する。この効果を、死亡以外の重大アウトカムに対する有益効果と比較すると、5人の利益であることから、推奨の方向は変わらず「推奨する」となるだろう。 ・介入(トリプルX)が死亡に大きな影響があるとすれば(信頼区間の上限=39人減少、39人は価値観を考慮すると117人に相当)、有益効果196人(=117 + 34 +33 +12)は有害効果(大出血 -5)をはるかに上回っており、「推奨する」である。 つまり、懸案のアウトカムを考慮した際、信頼区間の下限と上限で決断は変わらないことから、閾値の基準を使った不精確によるグレードダウンとはならない。また、不精確さのもう一つの基準であるOISを満たしている。したがって、最終的なエビデンスの確実性は「中」のままである。 |

ここで注目すべき点は、死亡のアウトカムに関して、利益と害のバランスの不精確さについて判断を下す際に、厳密な閾値を設定する必要がないということです。信頼区間の下限と上限で、決断が異なるかどうかを判断するだけであり、GRADE working groupはこの手法を完全コンテキスト化アプローチと呼んでいます。

GRADE CPGの基本ー4.15:[CPG]エビデンスから推奨へ-⑬:エビデンスの確実性と推奨の決定-②ステップ-2

[GRADE-CPG解説資料-43]

完全コンテキスト化アプローチのステップ2です。

■ステップ1:各アウトカム(重大:7~9点)に関して、“患者の価値観と好み”を明確にする(http://aihara.la.coocan.jp/?p=5499)

■ステップ2:(推奨に関する不確実性を考慮する前に)まずは“推奨の方向”を判断する

この判断には、効果の点推定値と関連する価値観と好みを利用します(注、点推定値は推奨の方向を示唆するが、不確実性について検討した後に、最終的な推奨が相反する方向になるかもしれない)。

|

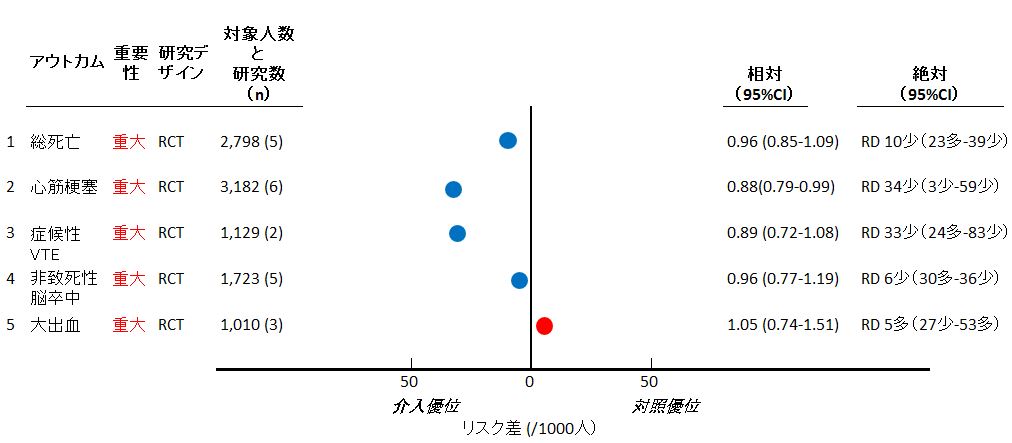

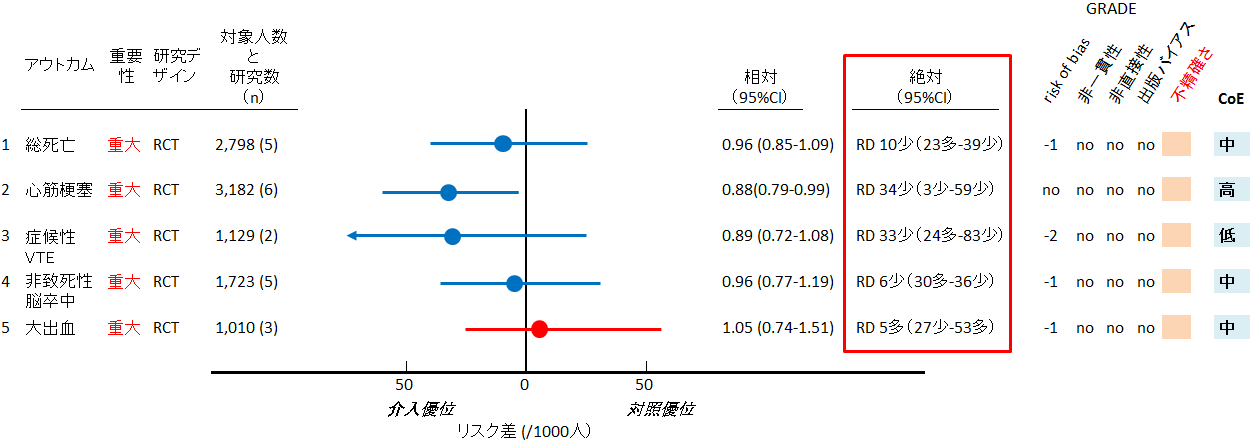

5個の重大なアウトカムについて、点推定値(1000人あたりのリスク差)をみると、死亡-10、心筋梗塞-34、症候性VTE -33、脳卒中 -6、大出血 +5です。つまり、4個のアウトカムに関しては介入の有益性(青●)を示し、1個のアウトカムに関しては介入の有害性(赤●)を示しています。(図2)

従って、 ●アウトカムの価値観を考慮すると(すなわち、死亡=3倍、脳卒中=2倍)、利益と害のバランスは、 従って、”典型的な患者であれば、トリプルXの推奨を支持するだろう”という方向の判断になります。 注:この判断はあくまで点推定値によるもので、効果推定値の”不精確さ”を考慮したものではありません。 |

図2 重大なアウトカムに関する点推定値

”アウトカムの確実性を考慮して(推奨作成のための効果推定値の不精確さ含め)、推奨の不確実性を検討する”とどうなるかというのが、次のステップ3です。

これまでの解説の一覧が以下です。

GRADE_CPG作成の基本の一覧

GRADE CPGの基本ー4.14:[CPG]エビデンスから推奨へ-⑬:エビデンスの確実性と推奨の決定-①ステップ-1

[GRADE-CPG解説資料-42]

エビデンスの確実性評価と推奨決定のためのステップに準じてスタートしてみましょう。

ステップ1:各アウトカム(重大:7~9点)に関して、“患者の価値観と好み”を明確にする

ガイドラインパネルが典型的な患者の価値観と好みの推定値を求めるには、患者の価値観と好みについて調べた関連する研究のシステマティック・レビューを実施するか、もしくは特定するのが理想的ですが、患者の価値観と好みを調べた実証的研究は少ないのが現状です。そのためこの判断には、患者や患者集団に対しての調査を行い、RANDなどを使って、価値観と好みに関する推定値を取得することになります。

Triple-X例におけるアウトカムに関する価値観は以下のように設定しました。

| (典型的な患者であれば)死亡に対しては、心筋梗塞やVTE、非致死性脳卒中、NUD、大出血より大きな価値観を置くだろう (実際のSR例では、典型的な心房細動の患者であれば、消化管大出血よりも脳卒中の回避に3倍の価値をおくと報告[AT9のSR]) |

| 本解説においては、他の重大なアウトカムと比較して、総死亡には3倍、脳卒中には2倍の価値をおくとして評価する。 |

注意すべき点は、CPG作成のためのスコープやCQ定式化において、暫定的にアウトカムの重要性を、1~9ポイントを使って3段階(重大、重要、重要でない)に評価しましたが、本ステップにおける「アウトカムの相対的な重要性」とは、重大なアウトカムを対象としています。

■Triple-X例における各アウトカムにおくdisutility/価値観の調査結果

http://aihara.la.coocan.jp/?p=5587&preview=true

| アウトカム | disutility | relative value | |

| 1 | 総死亡 | 1.00 | 3 |

| 2 | 心筋梗塞 | 0.33 | 1 |

| 3 | 症候性VTE | 0.33 | 1 |

| 4 | 非致死性脳卒中 | 0.66 | 2 |

| 5 | 大出血 | 0.33 | 1 |

| 6 | 治療の負担やコスト | 0.01 | 0.03 |

■アウトカムに関する価値観や好みを調べる方法には、スタンダードギャンブル法、タイムトレード法、VAS (Visual Analogue Scale)法などの効用値を使ったものから、アンケート調査のような非効用値の量的研究、質的研究などさまざまものがあります。

例、

Zhang Y, et al. Using patient values and preferences to inform the importance of health outcomes in practice guideline development following the GRADE approach. Health Qual Life Outcomes. 2017; 15: 52.

GRADE CPGの基本ー4.13:[CPG]エビデンスから推奨へ-⑫:エビデンスの確実性と推奨の決定- “コンテキスト化アプローチ”-(2)

[GRADE-CPG解説資料-41]

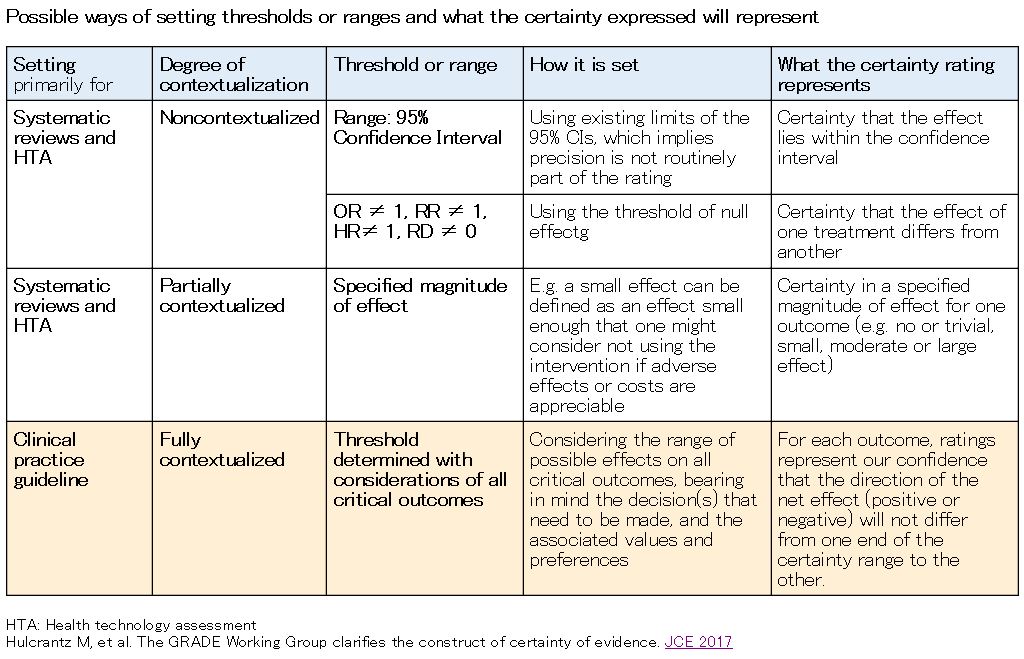

エビデンスの確実性の評価におけるコンテキスト化アプローチには3つの種類があり、下表のような意味があります(JCE 2017)。

GRADEアプローチを使ったエビデンスの確実性評価は、システマティックレビューと診療ガイドラインでは、全く異なっています。

では、次回から、Triple-X例について、「完全コンテキスト化アプローチ」を使って、エビデンスの確実性評価から推奨決定までの4ステップを実行してみます。

GRADE CPGの基本ー4.12:[CPG]エビデンスから推奨へ-⑪:エビデンスの確実性と推奨の決定- “コンテキスト化アプローチ”-(1)

[GRADE-CPG解説資料-40]

設定したCQ(トリプルX)に関して、(エビデンスプロファイルを見直して)、診療ガイドラインにおいて参考にすべき重大なアウトカムは5個(総死亡、心筋梗塞、症候性VTE、非致死性脳卒中、大出血)でした。

■エビデンスプロファイルの一部

推奨作成のための不精確さを評価するためには、相対効果ではなく、絶対効果(図中の赤枠部)を利用する必要があります(JCEシリーズを参照)。図では、(個々の研究データからの中央値ではなく)総イベント/総数としてのベースラインリスクを使っています。点推定値をみる限り、4つのアウトカムで利益(青●)、1つのアウトカムで害(赤●)を示しています

効果推定値の精確さの判断の基本や、不精確さの判定基準は、GRADE2版の4.4章や4.5-3.2.4に記載してあります。

■表1.CPGにおける精確さの判断の基本(GRADE2版の4.5-3.2.4章)

●統合推定値が介入を支持するものの,その一方で95%信頼区間 (CI) が “ 効果なし ” を含む場合,「考えられる最大の効果を表すCI の境界が,真の潜在的効果を示していたとしたら,その介入を推奨するだろうか?」

●「考えられる最も悲観的な効果を表すCI の境界が真実を反映していたとしても,その介入を支持する推奨を作成するだろうか?」

診療ガイドラインの場合の不精確さ(imprecision)は、SRとは異なっており、以下のような基準を使って評価します(表2)

■表2.CPGにおけるimprecisionの判定基準(GRADE2版の4.4-4.4.4章)

1 まずは,CIの上限と下限が“ 決断の閾値” の同じ側にあるかどうかを検討する。CIは,「治療を推奨する」と「治療を推奨しない」の間にある“ 臨床決断の閾値” をまたぐか。

CIが閾値をまたぐ場合,不精確さを理由にグレードを下げる。2a 閾値をまたがない場合,最適情報量の基準は満たされているか。 2b イベント発生率が非常に低く,サンプルサイズが非常に大きいか(患者数2,000 名以上,例えば4,000 名)。

(2a, 2bの基準が満たされていない場合は,不精確さを理由にグレードを下げる。

推奨を作成するための、不精確さを判断するための4ステップ(Hultcrantzにより報告された方法*)が以下です(表3)。

*: 完全コンテキスト化アプローチ(Fully contextualized approach)

Hultcrantz M, et al. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence■表3.エビデンスの確実性評価と推奨決定

●ステップ1:“重大(critical)”な各アウトカムに関して、患者の“価値観と好み”を明確にする

●ステップ2:(とりあえず)“推奨の方向”を判断する

●ステップ3:各アウトカムの確実性を考慮して、推奨に関する“不精確さ”を見直す

●ステップ4:推奨とアウトカム全般にわたるエビデンスの確実性を評価する(最終エビデンスプロファイルと決断テーブルを活用する)

つづき

GRADE CPGの基本ー4.11:[CPG]エビデンスから推奨へ-⑩:推奨の強さを決定するGRADEの4基準

[GRADE-CPG解説資料-39]

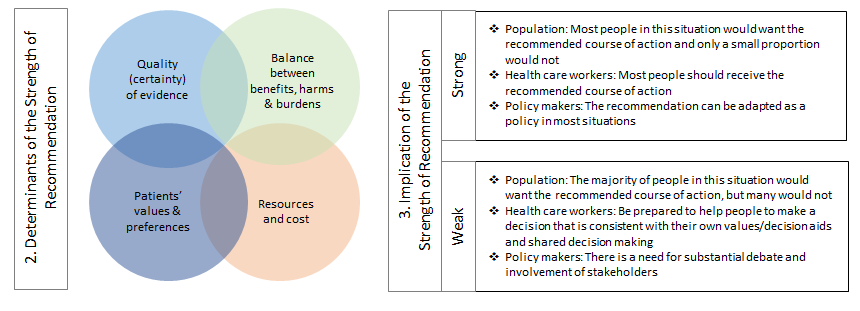

GRADEシステムを活用する上で、最も重要なポイントが推奨作成の4基準です。GRADE本の初版から繰り返して記載していることですが、以下の4つの基準のことです。

●望ましい効果と望ましくない効果のバランス

●アウトカム全般にわたるエビデンスの質(確実性)

●患者の価値観と好み

●コスト・資源利用

これらの4つの基準の意味については、本解説シリーズ:[CPG]エビデンスから推奨へ-③、④、⑤でも述べましたが、さらなる詳細はGRADE2版の4.5章を参照ください。

4基準のひとつ、重大なアウトカム全般にわたるエビデンスの確実性の判断のためのGRADEルールが以下です。

|

|

下図は、US GRADE networkのYngveより提供されたものですが、推奨の強さのための4基準と推奨の強さ(強い、弱い)の意味も併記されています。(http://cid.oxfordjournals.org/content/62/10/e51.full.pdf+html)

注: 以前にも解説しましたが(GRADEにおける推奨作成の4基準)、GRADEガイドライン作成後の普及、実行、配布までを考慮するDECIDEグループは、上記の4基準にさらに、容認性(許容可能性)、実行可能性を追加し、さらに集団を対象とした推奨においては、公平性を追加した基準となっていますが、これらの追加基準は診療ガイドライン作成チームが自身の状況に合わせて改変する事も可能です(以下)。

個々の患者の視点 vs 集団の視点(DECIDE: perspective)

また、患者の”価値観と好み”とは、患者が健康アウトカムにおく重要性(アウトカムの相対的な重要性:relative importance of outcomes)という意味です。

では、次回から、個々の患者視点(individual perspective)としての推奨作成において、Triple-X例における各アウトカムについて、望ましい効果と望ましくない効果のバランスを、患者の価値観を考慮して判断し、推奨を決定してみましょう。