GRADEアプローチに関するJ Clinical Epidemiology(JCE)のGRADE series抄録を日本語翻訳して紹介します(JCEのGRADEシリーズ(全部で20数編)は、2011年より発表され、2013年1月時点で Part 13までが出版されています)。

JCE誌GRADE seriesの日本語翻訳(和訳:相原)とweb公開に関しては、Gordon Guyattと出版社(Elsevir Inc.)より許可を得ました。システマティックレビューや診療ガイドライン作成に関わる方々、あるいはEBMの上級編としての”エビデンスから推奨へ”というアプローチを学びたい方々にとって参考になると思いますのでご利用ください。

JCEシリーズの抄録翻訳pdfは、以下のサイトよりダウンロード可能です。

● GRADE JCEシリーズ

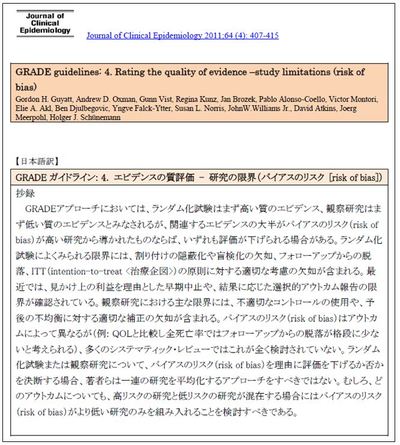

■pdf内容の一部(jce_6):

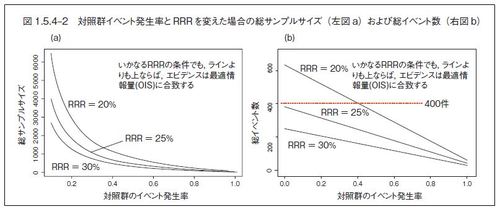

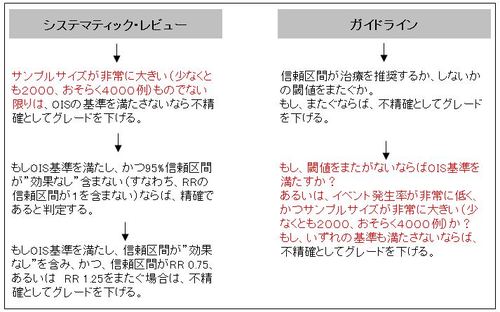

GRADEは、不精確さに関わる決断のための最適な主要アプローチは、95%信頼区間(CI: confidence interval)の検討であると提唱する。診療ガイドラインの場合、CIの下限vs.上限が真実を表している場合に診療行動が異なってくるならば、エビデンスの質(すなわち、効果推定値の確信性)の評価を下げる必要がある。

システマティック・レビューには、やや異なるアプローチが必要である。95% CIが相対リスク(RR: relative risk)1.0を除外し、なおかつ総イベント件数または患者数がOIS基準を上回る場合、精確さは十分である。

●診療ガイドラインのためのGRADEシステム: 相原他、凸版メディア,2010)の、p56-59

●GRADEガイドラン作成の流れ:解説資料の、p33も参照ください。