およそ30年前になるが、その後の血友病患者のライフスタイルを大きく変えた治療があった。HIV感染を回避するための、非加熱凝固因子製剤から加熱製剤への変更である。しかし、当時は加熱製剤が利用可能になった状況でも非加熱製剤が継続して使われていた(非加熱製剤の国内在庫処分の意味合いがあったのかどうかは定かではない)。

すなわち、加熱製剤への切り替えが求められる中、日本の各医療機関においては、血液凝固学の天皇ともいわれるA教授のもとで、加熱製剤の安全性と効果(非劣性試験といえるデザインではない)の確認のための調査が長期にわたり実施され、この間にも一部の凝固異常症患者は(非加熱製剤の継続による)感染を受けたと思われる。

HIV関連リスクが少ない加熱製剤がありながら、非加熱製剤の回収を怠りその使用を継続させたことによる害や不利益の大きさは計り知れない。米国留学を終えて帰国してから診療担当した血友病患者でHIV感染のための亡くなった私の患者は10名以上にのぼり、各自の顔はいまでも忘れることができない。

医療においては、常に介入の影響を受ける人が多いのか、利益と不利益のバランス、効果の確信性、コストなどを評価する必要があり、望ましくない効果が大きい介入を使うことは患者への大きな不利益をもたらすともに、医療資源利用の無駄につながることは明白で、これは診療ガイドラインの作成手法においてもあてはまるものである。

![]()

診療ガイドラインとはシステマティックレビューに基づくべきであり、そのエビデンスの質や推奨の強さはGRADEシステムを使って作成しましょうという国際的な常識がありながら、国内ではいまだに個別研究についての(デザイン主体の)エビデンスの質評価が行われ、現在の認識に照らし合わせると誤ったCPG作成手順といえるMinds2007基準が利用され続けられている。厚生労働省はこの現状を承認し、日本医療機能評価機構(Minds)はMinds2007基準の改訂の必要性を認めつつもその手引きを使って次々に作成される新規ガイドラインをweb上で紹介し、新たな改訂版の手引きが完成するまでその不適切な手引きを公開しつづける。

ガイドラインを作る・伝える・使う者の多くは、エビデンスの質の意味を知らないし、推奨とエビデンスとは切り離して考えるべきものということを理解できていない。

結局のところ、診療ガイドラインの作成で喜ぶのは、(その強さがどのようなものであれ)推奨が付記される薬剤の製薬会社だけということを一般の患者は全く知らない。

Mindsは国内の診療ガイドラインの質向上のためにも、現在も公開しつづけているMinds2007基準を、即時にwebサイトから削除すべきであり、ガイドライン作成団体に「Strong recommendation against use of Minds2007」という警告を出すべきである。

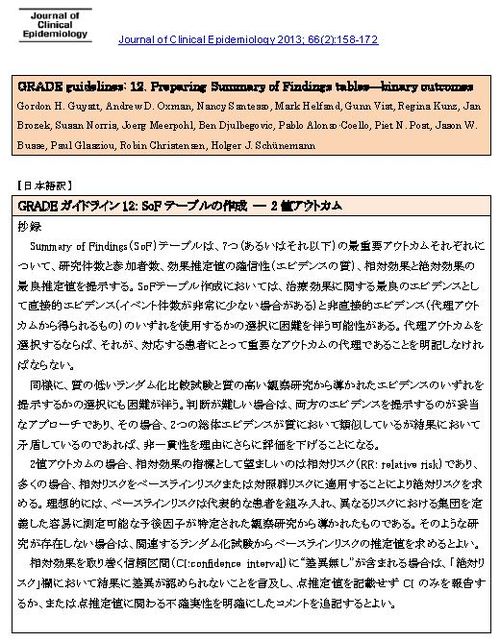

また、ガイドライン作成者は、IOM(Institute of Medicine)による診療ガイドラインやシステマティックレビューの定義をもう一度読み返し、エビデンスに基づく推奨を作成する際のGRADEシステムを理解してほしい。

参考:

●IOM: Clinical Practice Guidelines We Can Trustとは・・・

●GRADEシステムとは・・・

●Minds2007からGRADEへ