GRADEシステムを適切に理解せずに、ましてやGRADEを適当に改変して診療ガイドラインに関するGRADE論文を作ると、その内容は支離滅裂で理解不能なものになります。

そのよい例が以下です。

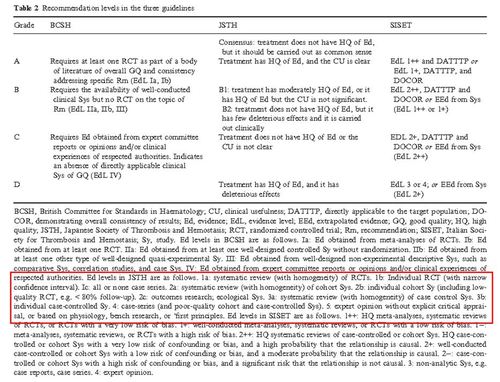

Wada H, Thachil J, Di Nisio, M, Mathew P, Kurosawa S, Gando S, Kim HK, Nielsen JD, Dempfle C-E, Levi M, Toh CH. Guidance for diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation from harmonization of the recommendations from three guidelines.

J Thromb Haemost 2013; 11: 761–7.

著者らは、エビデンスの質をGRADEではないシステムを使って評価し、推奨の強さをGRADEシステムにより評価するというとんでもない”改変アプローチ”をしています。

それぞれが異なるエビデンスの質評価システムによって作成された3つのDICガイドライン(英国、日本、イタリア)において、推奨の強さの調和を考えるという無謀な試みを、GRADEを使って実施しています。

J Thromb Haemost誌のeditorial boardは、疑問に思わなかったのだろうか?

■診療ガイドラインのためのGRADEシステム p190 脚注より:

ぜひともGRADE を使用したいという熱意から,GRADE を変更してしまう組織がある。GRADE プロセスの各要素は相関しており,変更はエビデンスやガイドライン利用者の混乱を招くかもしれない。また,このような変更は臨床医,政策決定者,患者が使用できる単一のシステムを提供するという目的に反する。以上の理由から,GRADE ワーキンググループは,このような変更を行わない事を推奨する。