診療ガイドラインの質評価には、AGREE-IIがよく使われます。

Quality assessment of asthma clinical practice guidelines: a systematic appraisal.

Chest. 2013 Aug;144(2):390-7. doi: 10.1378/chest.12-2005.

===================================================================

●方法:喘息に関する診療ガイドラインの質をAGREE-IIを使って4人が評価。

●対象:2000-2010年に公開された18件の国際的もしくは各国の喘息CPG。

●結果:AGREEスコアが60%以上のCPGはひとつもなく、低スコアはAGREEドメイン3の「rigor of development」の不適切さによるものだった。

「rigor of development」の平均スコアは 32.4% (range: 8.0%-64.0%)で、最も高スコア(64%)のCPGは、GRADEを使った英国CPGだった(ちなみに、GRADEアプローチを使った喘息CPGは1件のみ)。

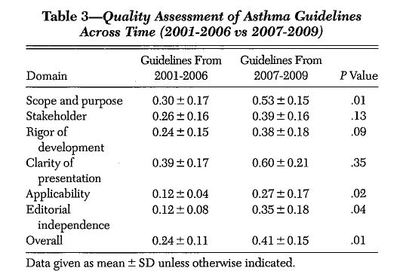

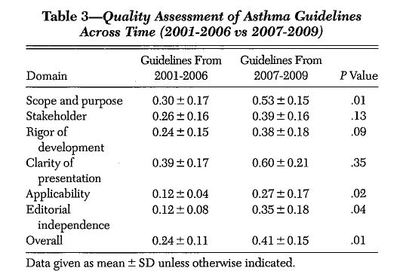

●AGREE-IIによる全体的な評価としては、「推奨する」=0%、 「条件付きで推奨する」=50%, 「推奨しない」=50% であった。ただし、期間2001-2006年対2007-2009年を比較すると、CPGの全体的な質は改善している(p=0.01)。(下記Table 3)

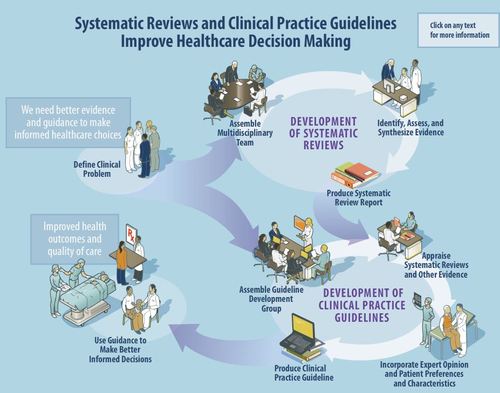

●結論:本領域における意思決定のための信頼性の高いツールとしての高質CPGを提供するためには、さらなる努力が必要である。

===================================================================

*Chest誌には同時にGuyattとVandvikのeditorialsが掲載され、ガイドラインの質改善とGRADEについて解説しています。

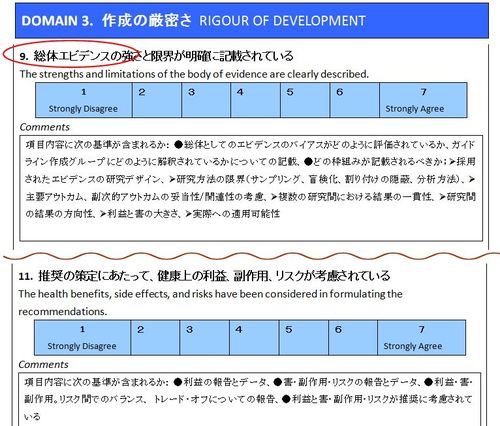

*いかに AGREE-IIのドメイン3 (作成の厳密さ rigor of development)が大切かということでしょう。

*本レビューにおいては、日本の喘息ガイドラインは選択されていません(理由:language searchにおいて日本語は含まれず)。・・・選択されたとしても「推奨しない」であることは確かです。

なぜならば、AGREE-IIのドメイン3に相当する項目に不備があります。

→IOM基準による国内ガイドライン作成法の評価(喘息予防・管理ガイドライン 2012)