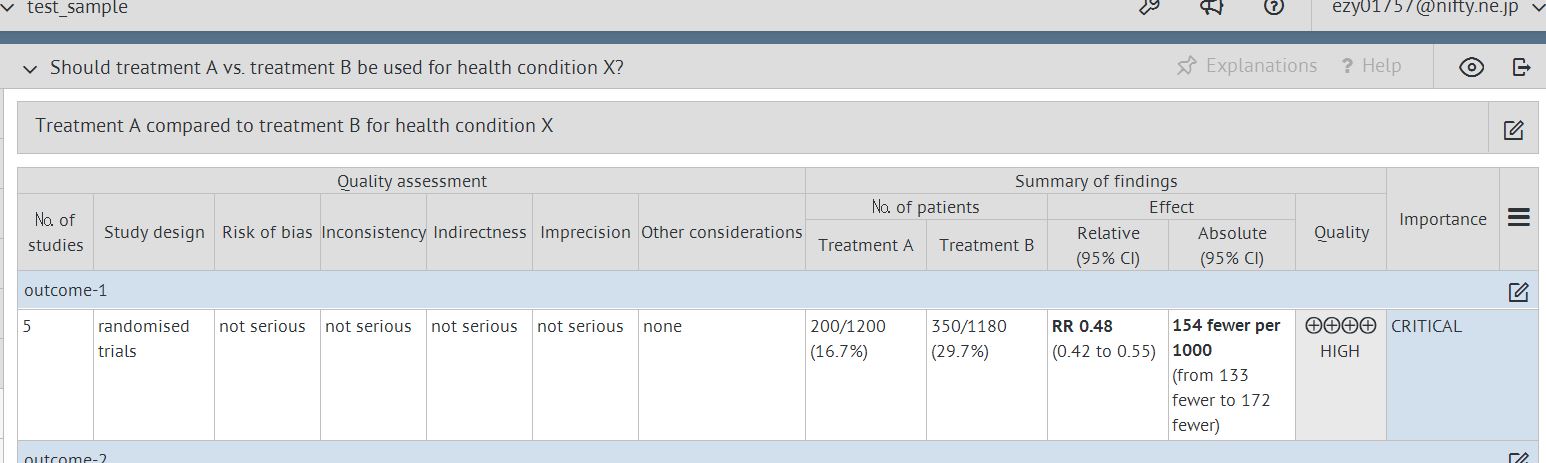

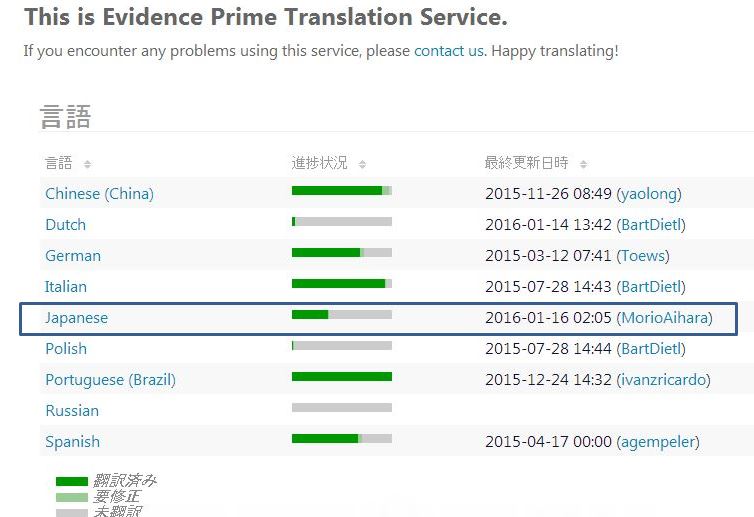

GRADEpro GDTは、診療ガイドラインにとって必須のGRADEエビデンスプロファイルを作成するためのツールです。GRADEエビデンスプロファイルとは、以下のようなアウトカムごとのbody of evidenceの質とsummary of findingが同時に表示されているエビデンステーブルです(図1)。

図1:GRADEエビデンスプロファイル

さて、エビデンスプロファイル作成の最初のステップは、患者にとって重要な臨床疑問(CQ)をリストアップすることですが、GDTを使って診療ガイドライン作成チーム全体として(特に、ガイドラインモジュレータを中心)、CQのリストアップ、課題抽出、優先順位づけなどのステップを簡単に紹介します。

1. GDTサイト(http://gradepro.org/)にアクセスし、ログイン

2. 新規プロジェクトの作成:Start new>”full guideline”>name: test sample>”Create project”

(ここではプロジェクトのタイプを”full guideline”、プロジェクト名をtest_sampleとしています)

3. 左フレームから「SCOPE」モジュールを選択し、SCOPE>QUESTIONSと進みます。

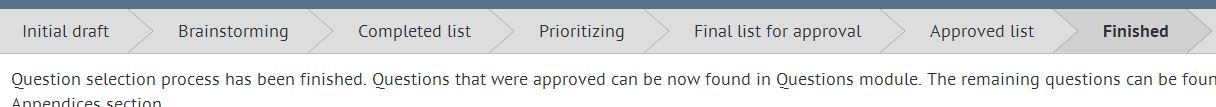

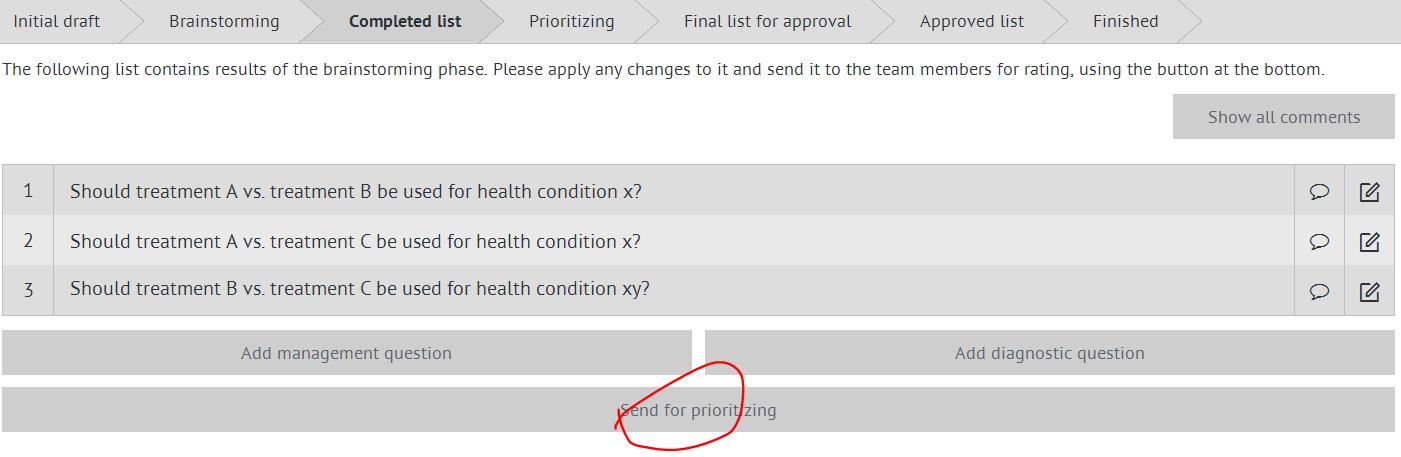

CQ作成のためのステップが以下の7つのタグで表示されています(図2)。

図2

[Initial draft]>”add management question”をクリックし、CQの各成分を入力し、[initial draft](初期の下書き)を作成します。

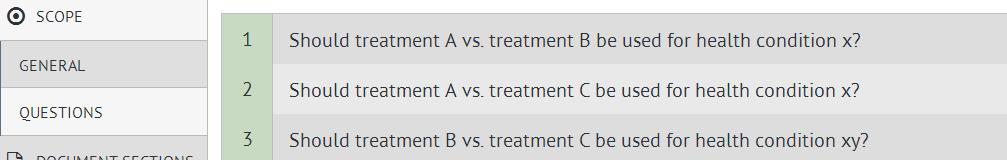

(ここでは、以下の3つのCQを作成)

入力完了後は、”finish and send to team members”をクリックし、次のステップに進みます。

4. 左から2つ目のタグの [brainstorming](課題抽出)段階で作成した下書きCQへのリンクを記載したメールを、チームメンバーに送り検討することになりますが、その前に下書きCQに関するwebデータを処理するためのチームメンバーを登録する必要があります。

左フレームのTEAM>MEMBERS>”add team member”をクリックしてメンバーを登録します。

(注:登録メンバーはあらかじめGDTにアカウント登録が必要)

5.再びQuestionにもどり(SCOPE>QUESTIONS>)、”finish and send to team members”をクリック、ポップアップ表示される”Are you sure you want to proceed to the next step?”をクリック。

この操作により、step 4で登録したメンバーにwebリンクを記載した内容のemail(メールのタイトル:”Selection of questions for the guidelines:プロジェクト名”)が送信されます。

6. (モジュレータから案内を受けたチームメンバーは)受診メールに記載されるURLにアクセス。

必要ならばコメントやCQを追加し、下部に表示されているオレンジ色の”submit”ボタンをクリック。

その後、ガイドラインモジュレータは、”Close brainstoming and proceed to mederation”をクリックして次のステップに進みます。

7. [Completed list](完了リスト): 必要ならばコメントやCQを追加し、”send for prioritizing”をクリック。

CQの重要性についての優先順位づけのアクセスリンクを記載したメールがチームメンバーに送信されます。

メールのタイトル:”Prioritization of questions for the guidelines:プロジェクト名”

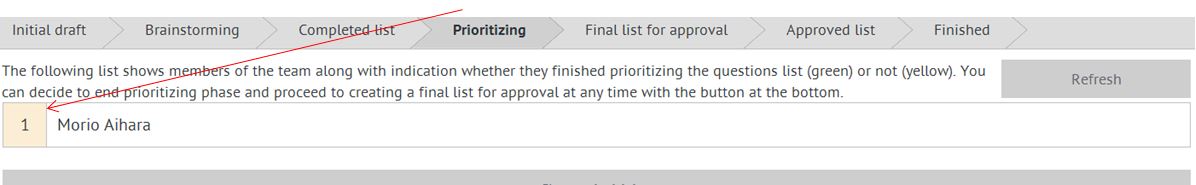

8. [Prioritizing](優先順位づけ)の段階では、登録されたチームメンバーの左表示カラー部が、下図のように黄色(未評価)になっています。

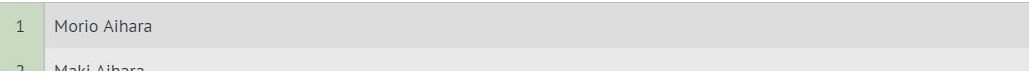

連絡したメンバーが各CQについて”等級”を実施したかどうかは、「refresh」(更新)ボタンをクリックすることにより確認可能で、等級実施済みの場合には、メンバー名の左側カラー表示が、下図のように、黄色から緑色に変わります。

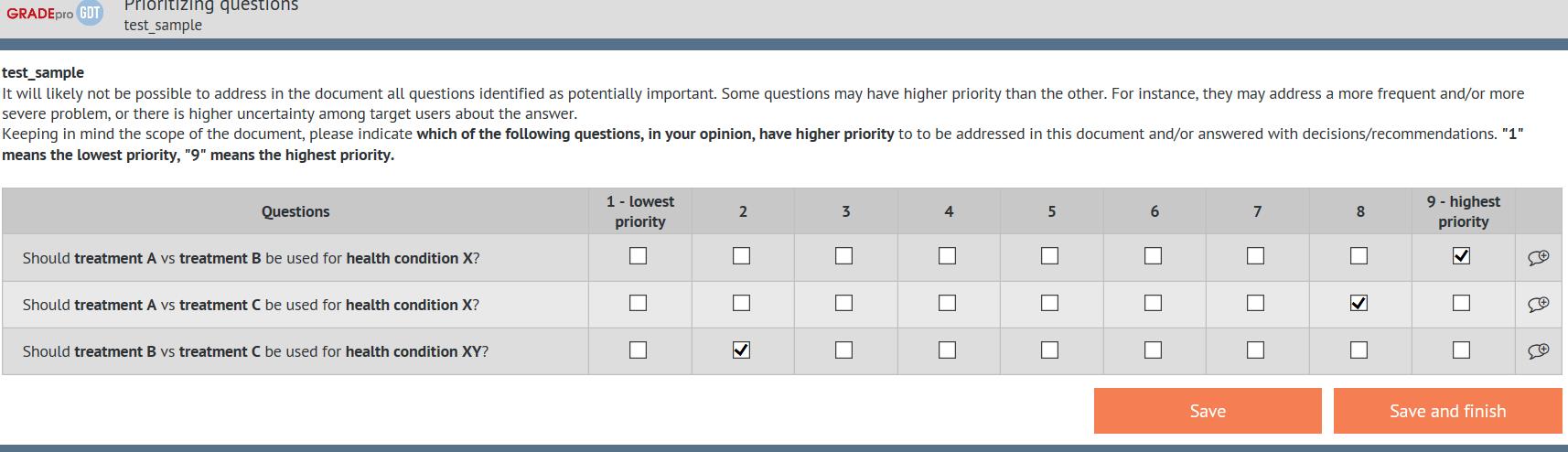

9. (モジュレータから案内を受けたチームメンバーは)受診メールにあるURLにアクセスして、優先順位を評価します。評価は、1~9ポイントのいずれかを選択し、必要ならばコメントを入力し、オレンジ色の”save and finish”ボタンをクリックします。

(本例では、team member-1は、CQ1を9点、CQ2を8点、CQ3を2点と等級しています)

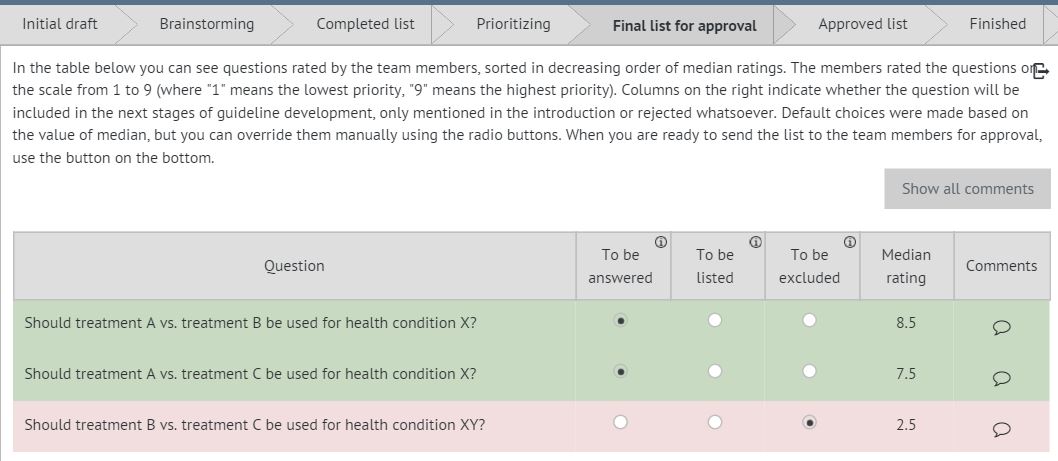

モジュレータは(refreshボタンを使用して)チームメンバーの投票が完了したことを確認したならば、”close prioritizing” をクリックし、次のステップ(Final list for approval)に進みます。

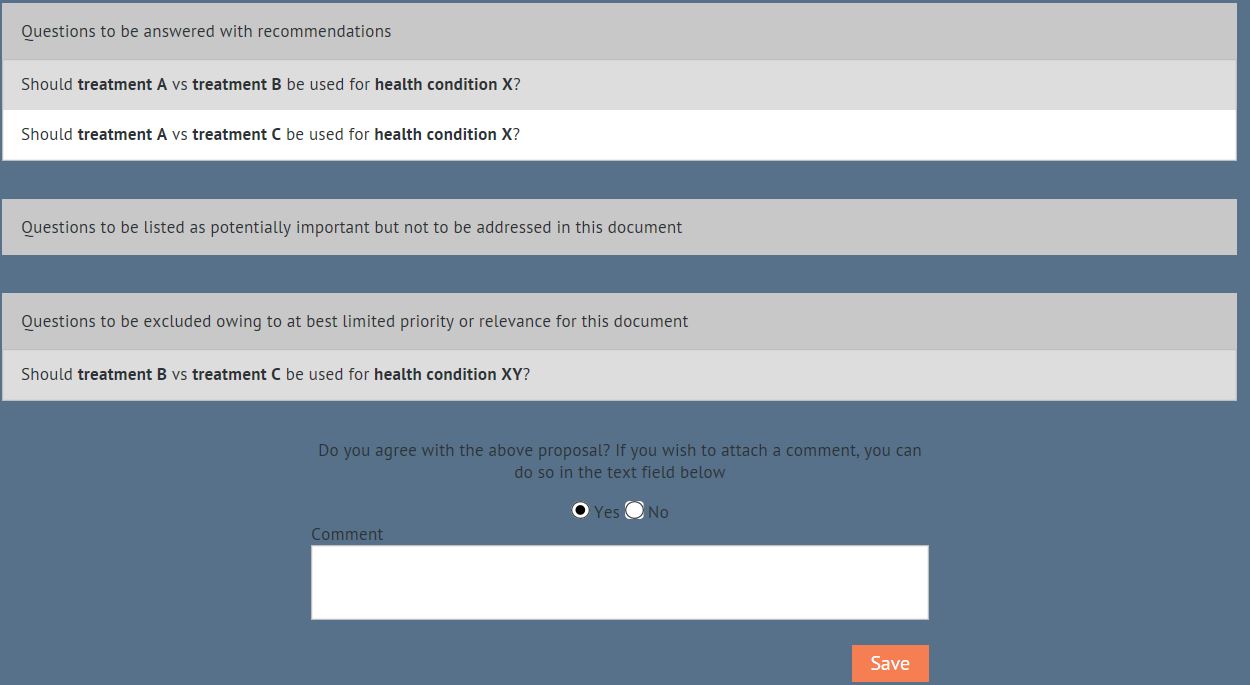

10. [Final list for approval](承認用の最終リスト): 評価の等級によって3段階(回答すべき、リストに含めるべき、除外すべき)に分類されたCQリストが、等級の中央値順に並び替えられて表示されます。モジュレータはコメントを加えて評価の等級を修正することができ、それが完了したならば、”send for approval”をクリックします。

この操作により、チームメンバーに承認のためのwebリンクを記載したemail(メールのタイトル:”Confirmation of the final list of questions for the guidelines”:プロジェクト名”)が送信されます。

ガイドラインのモジュレーターは、”send for approved list”をクリックして次に進みます。

モジュレータから案内を受けたチームメンバーは、CQリストの”承認”に関するメールに記載されたURLにアクセスして、承認yes/noの判断をチェックして、オレンジ色の「保存」ボタンをクリックします。

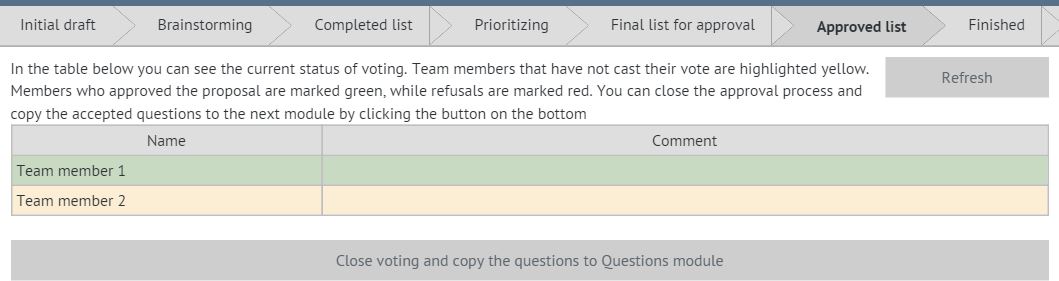

11. [Approved list」(承認されたリスト):モジュレータは、メンバーが各CQについて“承認チェック”を実施したかどうかを、「refresh」ボタンで確認可能で、実施済みの場合には、メンバー名の左側のカラー表示が、黄色から緑色に変わります。

(本例では、team member-2がいまだ未承認ということがわかります)

モジュレータは、全メンバーが承認したことを確認して(refreshボタンを使って、メンバーの表示が緑色となる)、投票を終了します。”Close voting and copy the questions to Questions module”をクリック。

(この操作により、左フレームの「QUESTIONS」モジュールに、承認されたCQ(本例では、CQ1とCQ2)がコピーされます)

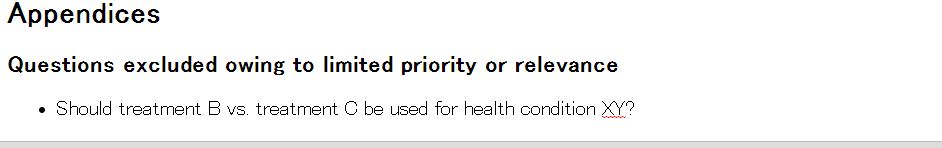

12. [Finished](完了):除外されたCQ3は、「DOCUMENT SECTIONS」モジュールの”附録”の項で閲覧可能となっています。

13. 診療ガイドラインにおいて回答すべきCQが完了したならば、次は・・・・

アウトカムごとにbody of evidenceの質とSummary of findingの入力となります(つまり、GRADEエビデンスプロファイルの作成です)。

この作業は、[COMPARISONS](比較)モジュールにおいて実施します。

COMPARISONS>(select question)と進み、目的のCQを選択して、”add outcome”をクリック。

(こうして作成したエビデンスプロファイル例が、最初に紹介した図1です)

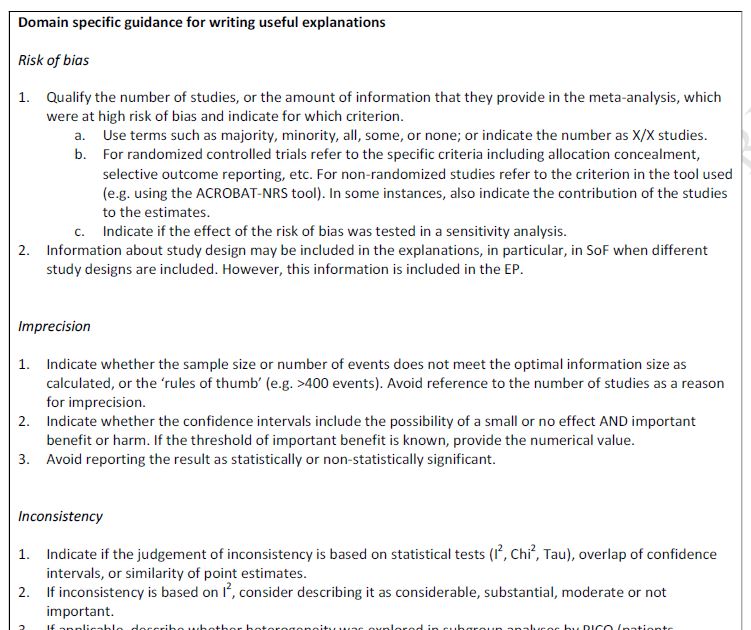

body of evidenceとはなにか?

エビデンスの質はどのように決定するか?

さらに、エビデンスから推奨を決定する際に使うEvidence to Decisionテーブルとはなにか?

などについては、「診療ガイドラインのためのGRADEシステム」を参照ください。

本記事をダウンロードする:pdf

・GRADE関連の online supplement material

・GDTの使い方-臨床疑問の優先順位づけ_0129.pdf