JCE論文から:

High statistical heterogeneity is more frequent in meta-analysis of continuous than binary outcomes

JCE 2016; 70:129–135.

連続アウトカムのメタアナリシスでは、2値アウトカムのメタアナリシスよりも統計学的に異質性が高いことが多い。

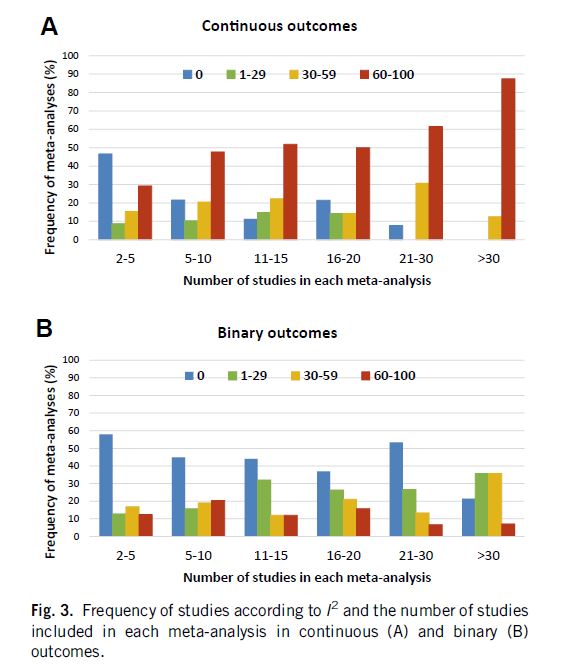

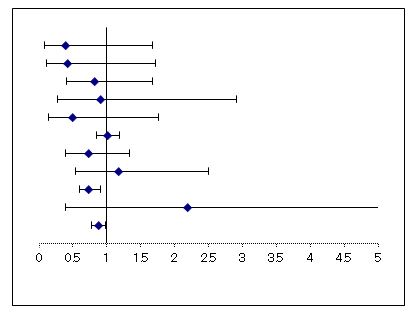

今回著者らは、671件のメタアナリシス(2値アウトカム557件、連続アウトカム352件)について、異質性(I2)を比較した。

連続アウトカムをあつかったメタアナリシスにおける異質性(I2)は、2値アウトカムのそれよりも高かった。

また、連続アウトカムのメタアナリシスにおいては、含める研究数が多くなるについて、異質性のI2は高かった。

個々の研究のサンプルサイズとメタアナリシスの研究数の間には相関がなく、標準化平均差(SDM)の平均標準誤差(SE)と研究数にも関連はなかった。

連続アウトカムに関するこの現象の原因は不明であるが、連続アウトカムと2値アウトカムのI2解釈には、異なる基準を使うことが適切かもしれない。