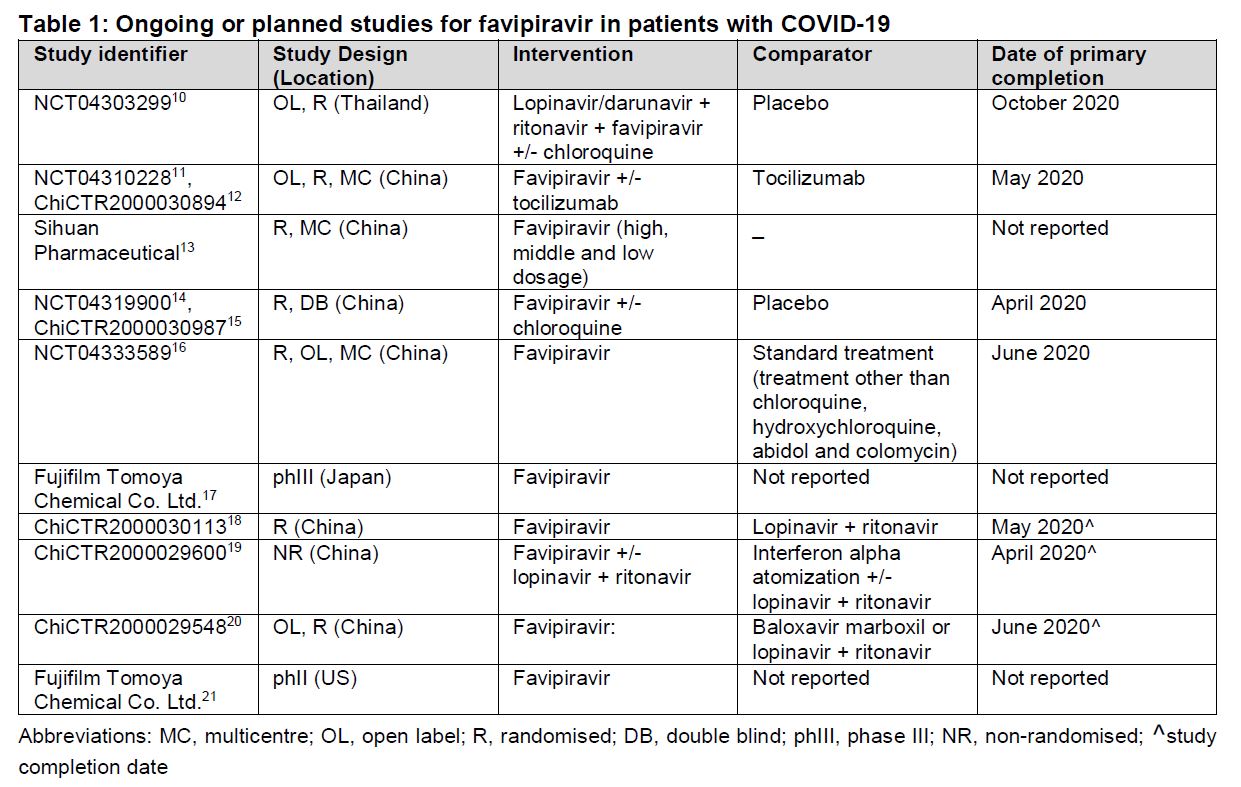

アビガンについて賛否両論がありますが、COVID-19患者におけるランダム化比較試験は、現状では以下のみです。

Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial

medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037432

Chen C, et al. (Wuhan Univ)

この論文内容をまとめると次のようなものです。

——————————————————

研究デザイン:中国の3つの病院で行われた多施設オープンラベルランダム化優劣試験(1:1ランダム化)

試験登録:ChiCTR2000030254

■患者:臨床診断によるCOVID-19肺炎(中等症)の240人

■実験的治療:Favipiravir(アビガン)(第1日目1600mgx2/日、その後600mgx2/日)

■比較対照:Umifenovir(アルビドール)(200mgx3/日、中国の標準治療の一部である別の抗ウイルス薬[ウイルスの侵入阻害薬]だが、in vitroエビデンス)

■アウトカム:

主要アウトカム:7日目の臨床回復率(3日以上解熱、呼吸数、酸素飽和度、咳嗽緩和)

副次アウトカム:発熱期間、咳嗽期間

■結果:

——————————————————

●患者236人(中等症患者の割合:アビガン群85%、アルビドール群93%)を比較した。

COVID-19診断は臨床的に確認されたもので、ウイルス核酸検査陽性はアビガン群が47%、アルビドール群が38%であった。

●臨床回復率(7日目)は、アビガン群が61.3%(71/116)、アルビドール群が51.7% (62/120)で有意差はなかった(P=0.1396)。しかし、重症例を除き中等症だけで臨床回復率を比較すると、アビガン群が71.4%(70/98)、アルビドール群が55.9% (62/111) であり有意差が見られた(P=0.0199)。

●発熱期間と咳嗽の期間も、中等症の患者で比較すると、アビガン群がアルビドール群よりも、有意に短縮した(P<0.0001)。

●両群において死亡者はなかった。

●ファビピラビル群では、高尿酸血症が認められた(14% vs 3%, p=0.001)

■結論:

重篤ではないCOVID-19患者において、アビガンは臨床的回復効果、発熱期間・咳嗽期間の短縮が得られるだろう。

——————————————————–

この論文に対して、以下のレビューがCONSORTとともに発表されています(Wilkinson J and Dahly D)。

Statistical review of Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial

https://zenodo.org/record/3734198#.XscgyGZ7lPY

主要ポイントは、事前指定のないサブグループ解析である、ランダム化の問題、統計解析の問題(二値化、欠損データ)などのいくつかの問題を指摘しています。

*************************

では、Wilkinson J and Dahly Dによる指摘内容の一部として、アウトカムを二値化せずに、time-to-eventとしてハザード比を算出するとどのような結果で、その質(バイアスのリスク)はどうでしょうか。

●ハザード比:

*臨床回復率(overall):HR 1.29 (0.68-2.43)

*発熱期間: HR 2.42 (1.55-3.77)

*咳嗽期間: HR 2.73 (1.75-4.27)

したがって、ChenらのRCTからは、主要アウトカムとしての臨床回復率、副次アウトカムとしての発熱期間短縮や咳嗽期間短縮においてアビガン優位です。

●サブグループ解析

中等症患者に限定して、臨床回復率を2値化して単純比較すると、著者が発表しているように統計的にも有意です(RR= 1.28; 1.04-1.57)。

しかし、サブグループ解析は事前設定されたものではないです。

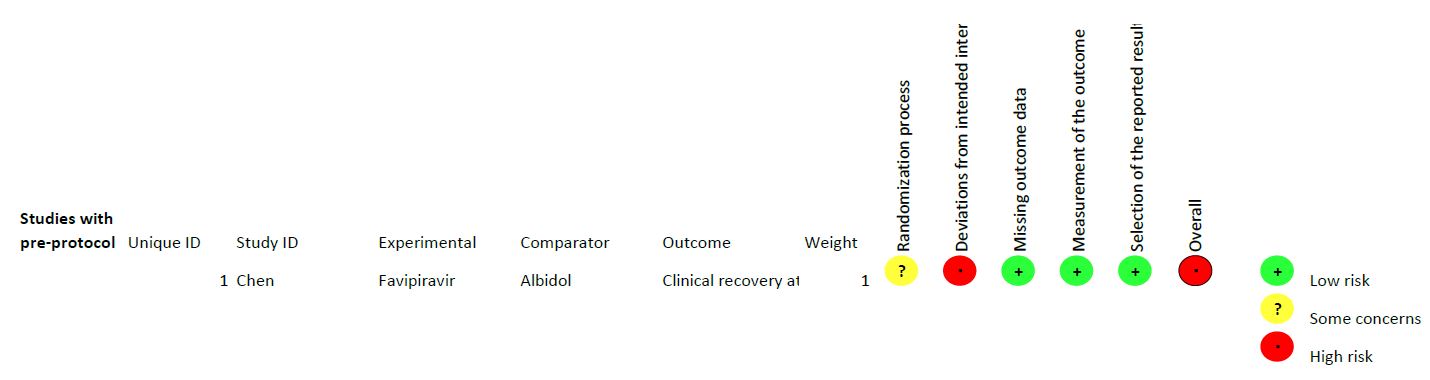

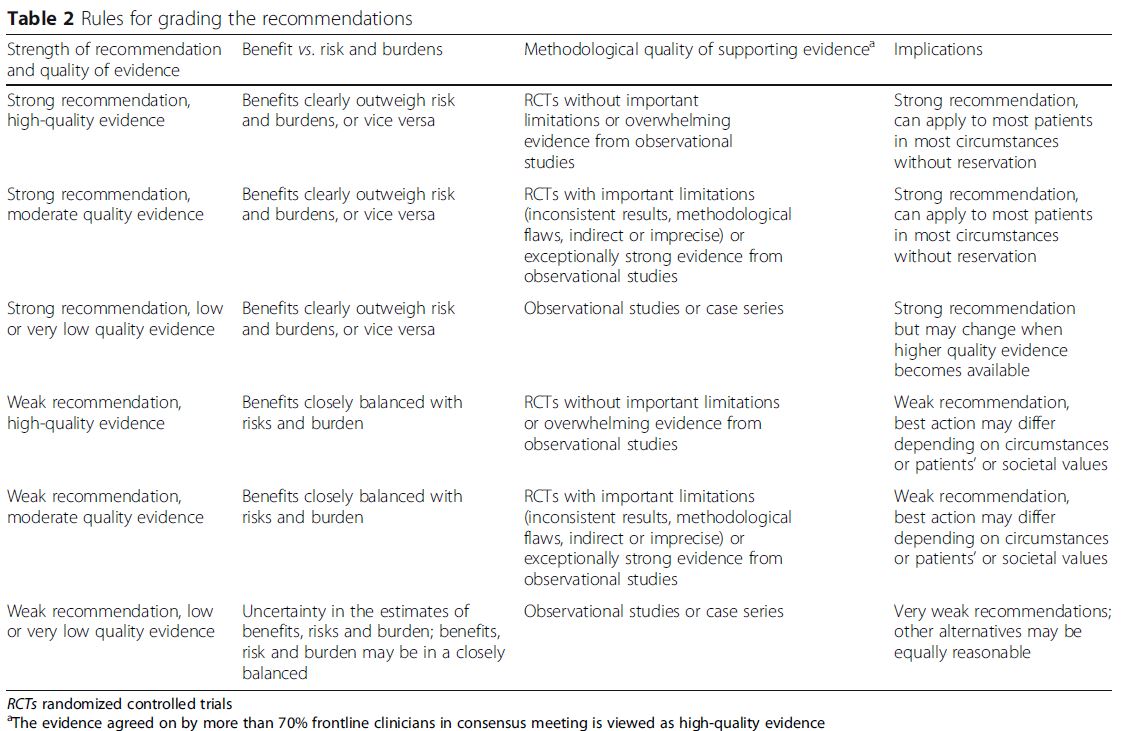

●Risk of bias

このRCTエビデンスのRoBをCochrane RoB 2.0を使って評価すると、“High RoB”です。

*RoB_Summary:

ROB 2_summary_table

注:これらの評価は個人的に実施したもので、正確性は保証できません。