国内でも、GRADEシステムに関連した発表(相原、Guyatt, Falck-Ytterら以外)が数件あります。

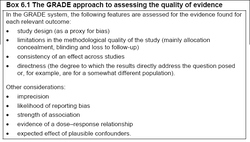

しかし、それらの発表内容を見ると、著者らがいかにGRADEを適切に理解していないかがよくわかります。たとえば、Benefitとdownsides (harm, burden, cost) バランスについての誤解、あるいは、コンセンサス形成手順が不明、ガイドライン作成での最終的推奨の表示が6種類になりえるとか、GRADEシステムには多くの問題点があるという内容で、しかも、2008年3月の発表でありながら、GRADE BMJシリーズの発表さえも把握していない、という発表者もいます。

GRADEは発展途上と解釈する方もおり国内のGRADE認知度は相変わらず低いままですが、徐々にではありながらも適切なGRADE理解が普及していることは確かなようです。

現時点では、国内外のGRADE関連の発表内容がGRADEシステムの基本を遵守しているか?の評価は、共同著者のリストが参考になります。co-authorにGordon GuyattをはじめとしたGRADE working groupメンバーが存在しているかどうかをチェックすることが最適と思います。そして、GRADE members、あるいはGRADE Working Groupの名前がないような発表論文はあまり信用すべきではないようです。

現在、私は数件のGRADE関連企画をGuyatt, Schunemann, Oxman, Falck-Ytterらと一緒に、進めていますが、GRADEシステムの理解としては、GRADE working groupサイト、あるいは日本語訳のFAQや日本語論文などを参考にしてください。

種々の理由から、国内GRADErのリンクは削除しました。GRADEの誤解の代表的な報告が、厚生労働科学研究班業績2008で、今春の日本消化器病学会などでも発表されてきています。

GRADE普及という点では けっこうなことですが、その内容がやや不適切です。