Kyoto Heart Study撤回理由の統計解析の誤りに関連して追加して解説します。

診療ガイドラインのためのGRADEシステム(凸版メディア、相原他、2010年)(1.5-4章, p56-59)より

—————————————————————–

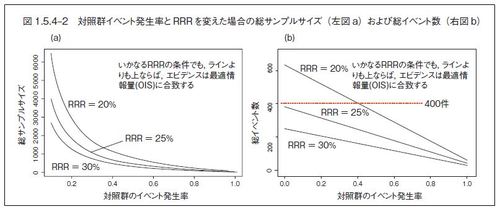

データの不精確さ(imprecision) とは,データのばらつきが大きい場合や対象患者数(サンプルサイズ)やイベント数が少ない場合に信頼区間の幅が広いことを指す。データの不精確さがあるとその研究結果についての確信は低くなり,そのためエビデンスの質は低下する。

risk of bias の項(第1 章,1.5.1「研究の限界」,46 頁)で記載したように,GRADE では,バイアス(系統誤差)を「研究の限界」の中で評価し,ランダム誤差をデータの不精確さとして評価する。信頼区間が広い場合はエビデンスの質が(不精確さのために)1 段階下がり(たとえば,「高」から「中」),信頼区間が非常に広い場合は2 段階下がる場合もある。

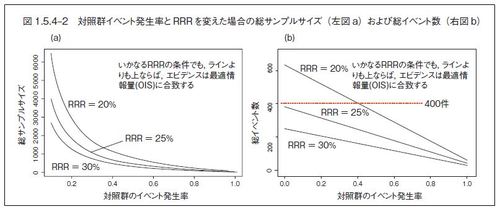

イベント数はある程度任意に設定可能だが,図1.5.4‒2a および図1.5.4‒2b は,不精確さを理由に評価を下げるべき閾値としては,RRR 25%以上の効果を得るためには,いかなる対照群イベント率における値でも,400 件以上のイベント数(図1.5.4‒2b 中の点線)が合理的であることを示している。このため,GRADE では,総イベント数は400 件,総サンプル数は4,000 という閾値を不精確さの判断基準の1 つとして設定している。なお,早期中止試験については,効果を理由とした早期中止試験においてイベント数100 件未満でRRR 50%以上という効果は信じるべきでない,という報告もある47)。

—————————————————————–

■図1.5.4‒2 対照群イベント発生率とRRRを変えた場合の総サンプルサイズ(左図a)および総イベント数(右図b)

(書籍には、右図の総イベント数のスケールに誤植あり)

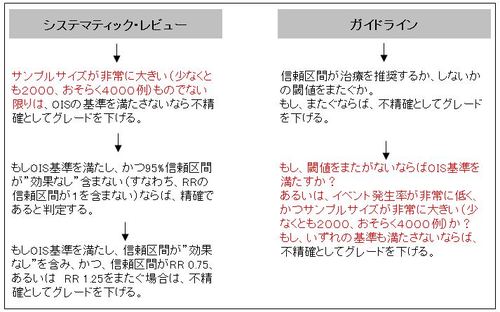

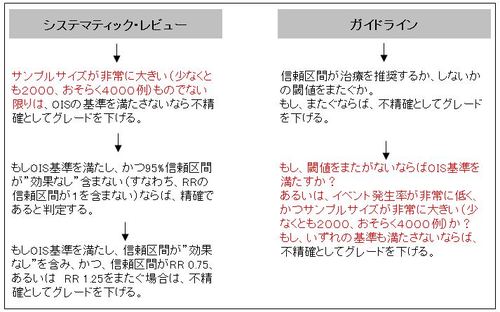

システマティックレビューや診療ガイドラインにおけるエビデンスの質をGRADEアプローチを使って評価する際に、どのような手順とするかというのが、下図です。

■図1.5.4‒3 システマティック・レビューとガイドラインにおける(2 値変数の)不精確さの評価83)

(赤フォント部分は、GRADE JCEシリーズ #6 にて修正追加された内容です)

したがって、Kyoto Heart Studyと似たようなデータを発表している論文データの不精確さを見抜くことは、(ある程度の統計知識があれば)難しいことではないと思います。