GRADEシステムについてのBMJシリーズ#4、resourse use論文です。

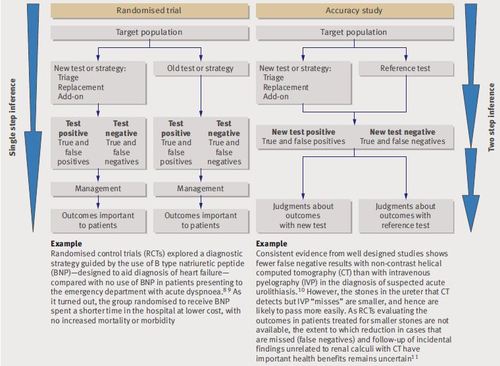

経済評価についての論文は難解で、海外の報告をそのまま適用できるかどうかの判断はとても面倒な部分と思います。いずれにしても、介入によって得られる効果(benefits)が、リスクや害、負担に比較してどうかということであり、その増益分(net)が コスト(介入の直接的なものだけではなく)にみあったものかどうか、とういうことです。

要約:

———————————————————————————————

・A balance sheet should be used to assess benefits versus costs

・Evidence profiles should present resource use, not just monetary values

・The specific context is crucial for considering resource use

・A broad perspective is desirable

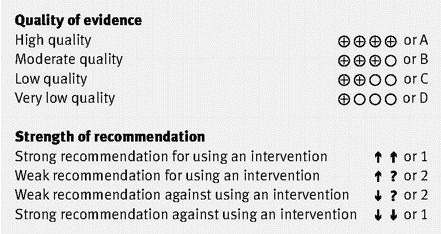

・Judging quality of evidence for resource use

・Formal economic modelling may—or may not—be helpful

———————————————————————————————

GRADEシステムにおけるエビデンスの質と推奨の分類です(BMJシリーズ-#3)。