Cochrane Database Systematic Review (4/16)

結論:急性上顎洞炎の治療には、抗生物質の有効性と副作用と耐性菌出現のリスクとの間のリスクとベネフィットのバランスを考えるべきである

■目的:急性副鼻腔炎の治療に対する抗生物質の有効性を評価し、有効性が認められた場合は、最も有効な抗生物質のクラスを特定する。

■方法:2人以上のレビュー著者が独立して、成人の急性上顎洞炎に対する抗生物質とプラセボ、または別のクラスの抗生物質を比較する無作為化比較対照試験を検索、検索結果の選別とデータ抽出を行った。

検索期間は、2007年6月が最終。

● primary outcome=clinical failure

● efficacy 研究

● 6件がプラセボ対照RCT、51件が別のクラスの抗生物質同士を比較した試験。

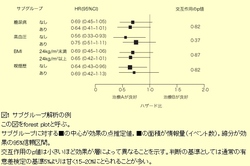

■結果: 5件のRCT(631例)、臨床的不奏効(7-15日目に治癒または改善がないことと定義)の観点から抗生物質とプラセボの比較を行えるデータが得られた。

抗生物質の方がプラセボよりも統計学的にわずかに有効性が高く、プールRR=0.66(95%CI、0.44-0.98)であった。しかし、プラセボ群(80%)でも抗生物質群(90%)でも治癒率や改善率が高かったことから、臨床的にはこの結果の有意性は明確には示されなかった。

amoxicillin-clavulanate治療群では、macrolides and cephalosporinsに比較して、副作用による研究中断が多かった。

—————————————

ガイドラインであれ、レビューであれ、リスクとベネフィットのバランス、患者の価値観を評価すべきということが強調されるようになってきているようであり、患者にとって重要なアウトカムの報告が増えてきているように思います。

今回のレビューでは、急性副鼻腔炎の診断は、X線検査または細菌培養による確定診断の有無にかかわらず、急性副鼻腔炎が臨床診断された試験を対象です。