診療ガイドラインパネルは、有望な介入であっても,かなりの害やコストを伴い、その使用を指示するだけの利益に関する十分なエビデンスがない場合の決断に直面することがあります。このような場合には、研究に限定した推奨の作成が適切です。

GRADE教科書2版 4.5-2.3章より:

*******************************************************************

4.5–2.3 介入の用途を研究に限定する推奨

有望な介入(通常は新たな介入)であっても,現時点ではその使用を支持するだけの利益に関する十分なエビデンスが得られていない場合は,相当な害やコストを伴うものと考えられる。意思決定者は,このような介入の使用を勧める推奨を拙速に提示すれば,無効または有害かもしれない介入が急速に普及し,進行中の研究への被験者の参加を妨げる結果を招くことから,不安に感じるかもしれない。同様に,このような介入に反対する推奨を提示することも,今後の研究を妨げる結果となりかねないことから躊躇されるだろう。介入の用途を研究に限定する推奨を提示することは,研究上の重要な疑問の解決を促す重要なインセンティブとなり,それによって最適な治療に関わる不確実性が解消されるかもしれない。

次に示す3 つの条件を満たせば,介入の用途を研究に限定した推奨(recommendation only in research)として提示することが適切である。

- 現時点では介入の是非の決断を支持するエビデンスが不十分である。

- 介入効果に関わる不確実性が今後の研究によって低減される可能性がきわめて高い。

- 予期されるコストを考えてもさらなる研究を実施する価値があると考えられる。

介入の用途を研究に限定する推奨を提示する場合は,解決すべき具体的な研究上の疑問,特に,測定すべき “ 患者にとって重要なアウトカム” についての詳細を付記すべきである。研究を勧める推奨では,実験的介入を研究以外の状況で使用してはならないことを明確に示した強い勧告を付記するとよい。

*********************************************************************

では、具体的にはどのようにどのような項目を記載すべきなのだろうか?

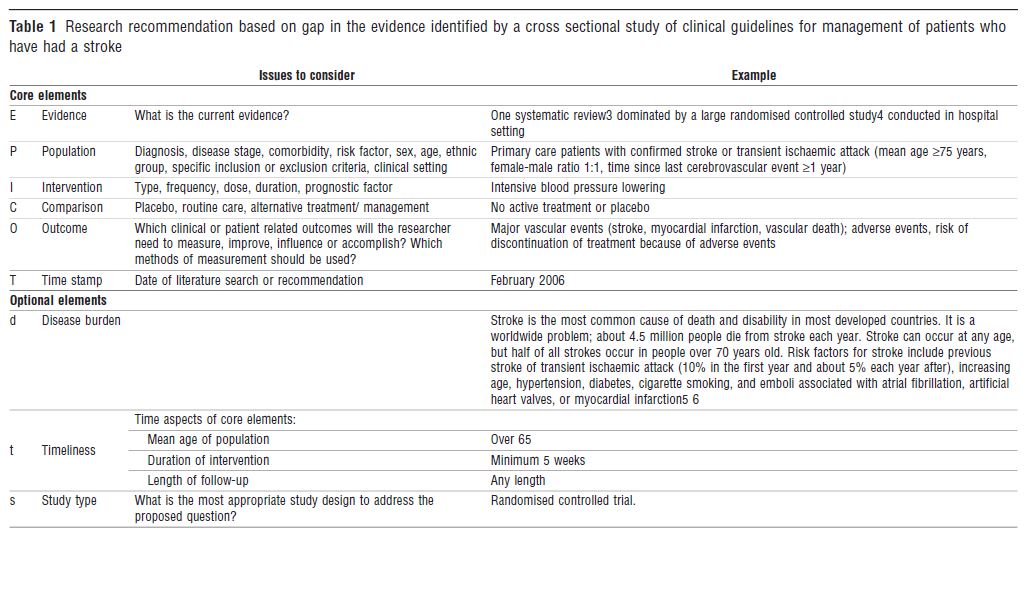

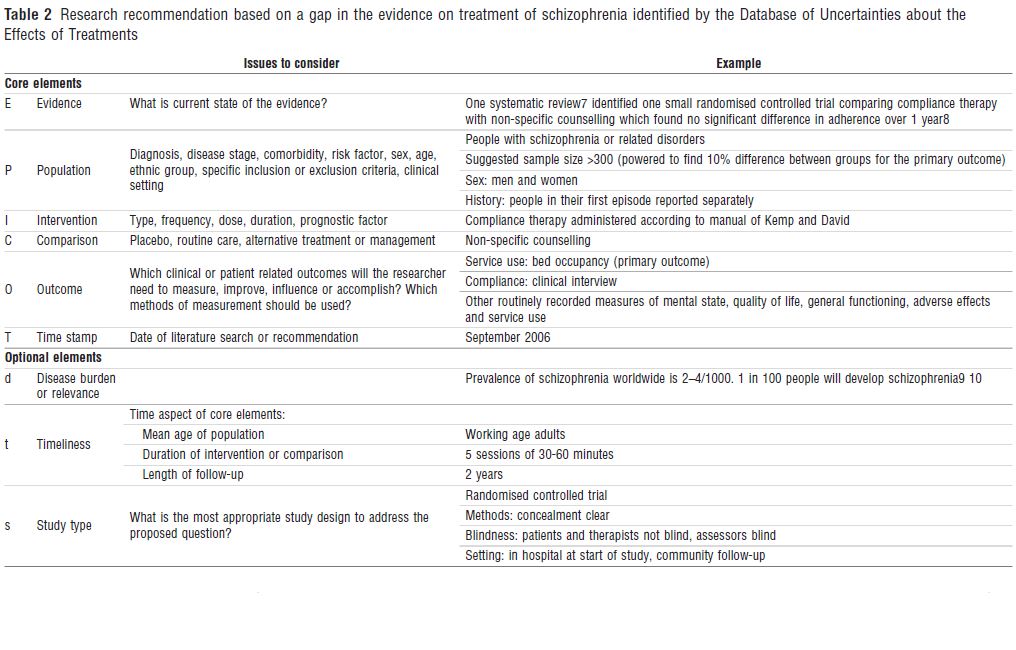

GRADE JCEシリーズで記載されている例は、EPICOT(もしくはEPICOT+)成分を明確にした、以下のようなものです。

ref: Brown P, et al. How to formulate research recommendations. BMJ. 2006 Oct 14;333(7572):804-6

●EPICOT

| Suggested format for research recommendations on the effects of treatments |

|

Core elements E Evidence (What is the current state of the evidence?) Optional elements |

●research recommendation 例1

●research recommendation 例2