Alonso-Coello P, et al.

Systematic reviews suffer from major limitations in reporting absolute effects.

J Clin Epidemiol. 2015 Nov 8. pii: S0895-4356(15)00505-3. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.002.

Abstract

BACKGROUND:

Expressing treatment effects in relative terms yields larger numbers than expressions in absolute terms, affecting the judgement of the clinicians and patients regarding the treatment options. It is uncertain how authors of systematic reviews (SRs) absolute effect estimates are reported in). We therefore undertook a systematic survey to identify and describe the reporting and methods for calculating absolute effect estimates in SRs.

METHODS:

Two reviewers independently screened title, abstract and full text, and extracted data from a sample of Cochrane and non-Cochrane SRs. We used regression analyses to examine the association between study characteristics and the reporting of absolute estimates for the most patient-important outcome.

RESULTS:

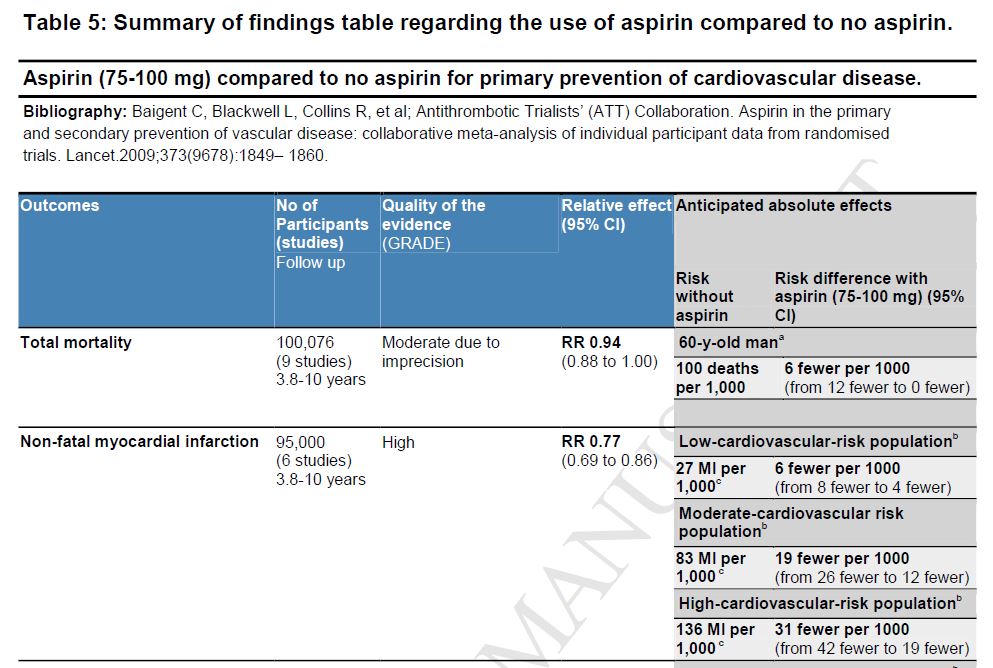

We included 202 SR (98 Cochrane and 104 non-Cochrane), the majority of which (92.1%) included standard meta-analyses including relative estimates of effect. Of the 202 SRs, 73 (36.1%) reported absolute effect estimates for the most patient-important outcome. SRs with statistically significant effects were more likely to report absolute estimates (odds ratio: 2.26, 95%-CI: 1.08 to 4.74). The most commonly reported absolute estimates were: for each intervention, risk of adverse outcomes expressed as a percentage (41.1%); number needed to treat (26.0%); and risk for each intervention expressed as natural units or natural frequencies (24.7%). In 12.3% of the SRs that reported absolute effect estimates for both benefit and harm outcomes, harm outcomes were reported exclusively as absolute estimates. Exclusively reporting of beneficial outcomes as absolute estimates occurred in 6.8% of the SRs.

CONCLUSIONS:

Most SRs do not report absolute effects. Those that do often report them inadequately, thus requiring users of SRs to generate their own estimates of absolute effects. For any apparently effective or harmful intervention, SR authors should report both absolute and relative estimates to optimise the interpretation of their findings.

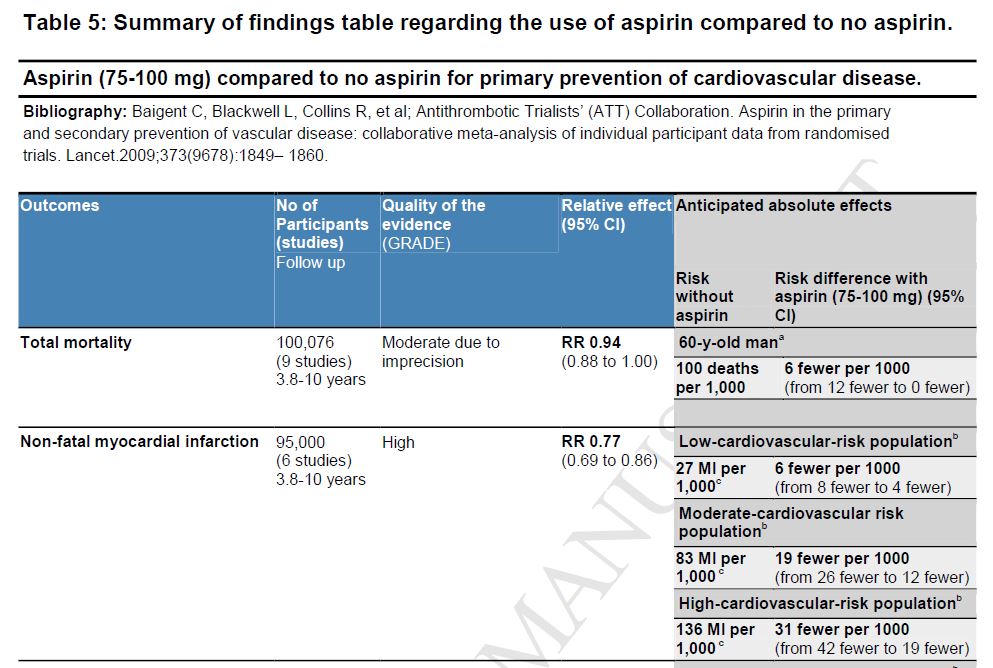

注:コクランハンドブックにおいては、SR著者に、絶対効果が常に表示されるSoF table(以下)をレビューに含めるように勧めています。