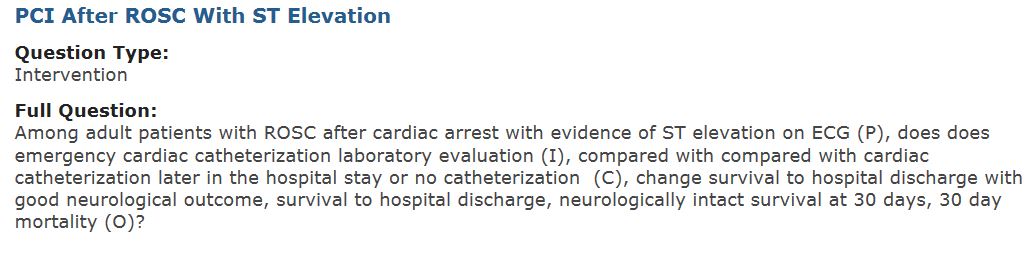

推奨の強さと方向を決定する4つのGRADE要因は、望ましい効果と望ましくない効果のバランス、アウトカム全般にわたるエビデンスの質、価値観や好み、コストです。

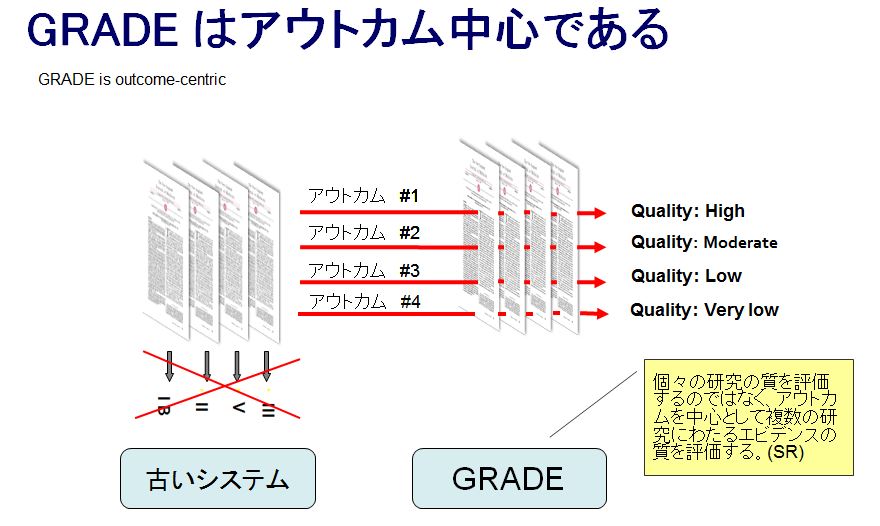

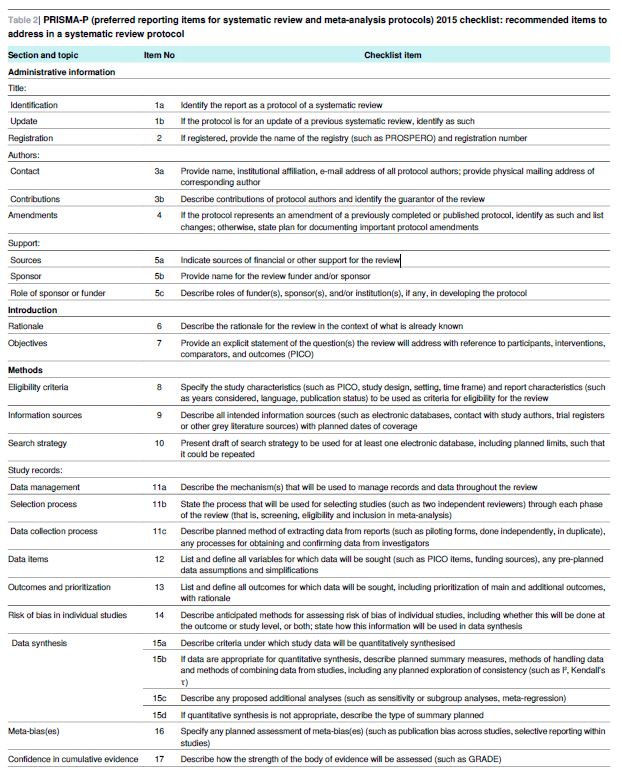

残念ながら、Minds2014には、推奨の強さと方向に関連するエビデンスの質を具体的にどのように評価するかは、どこにも記載されていません。しかし、GRADEシステムには、推奨の決定要因の一つとしての、”アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質(overall quality of evidence across outcomes)”の評価のための基本ルールが存在しています。GRADE教科書4.5章にも記載していますが、本記事では、この点について解説します。

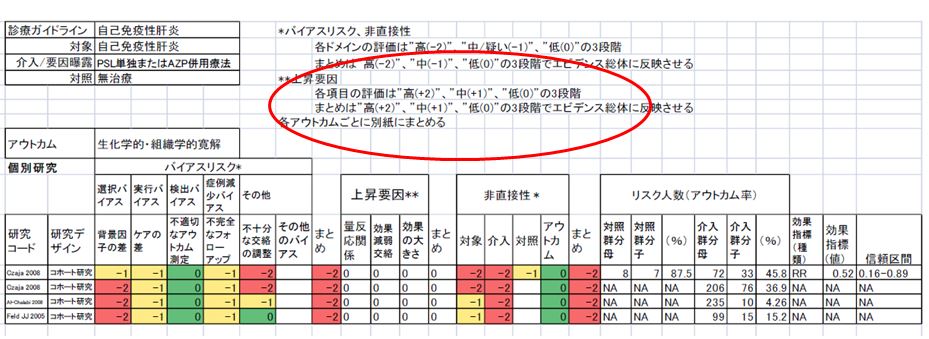

●アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質を決定する際の規則(GRADE教科書 4.5章より)

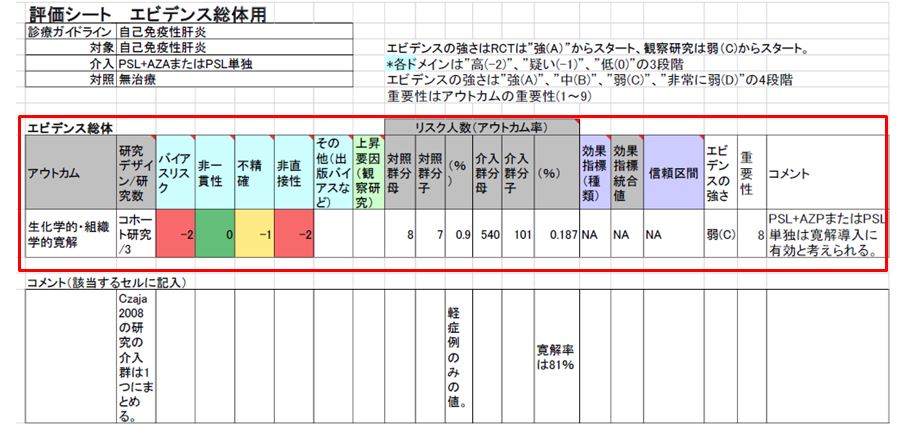

|

|

GRADE教科書2版にも、具体的な判断例を記載していますが、ここでは、いくつかの評価例を紹介します。

以下の3枚のスライドは、Holgerが作成したものですので、利用したい方は、Holgerから許可を得てください。

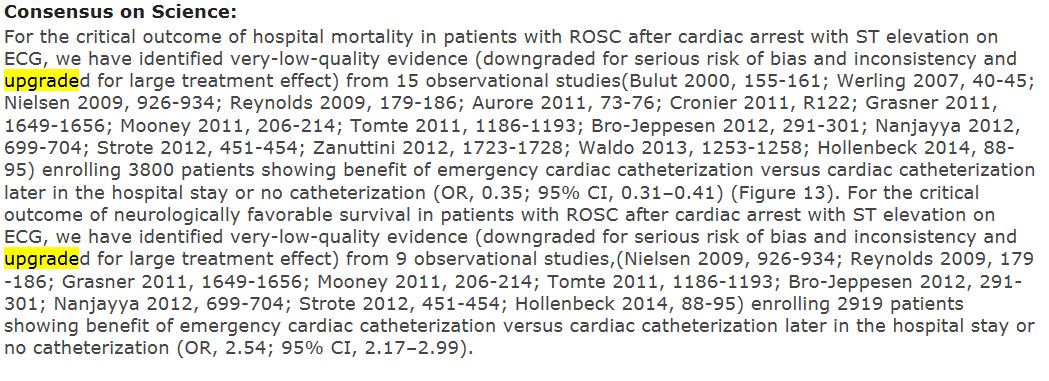

●例1

例1の評価:

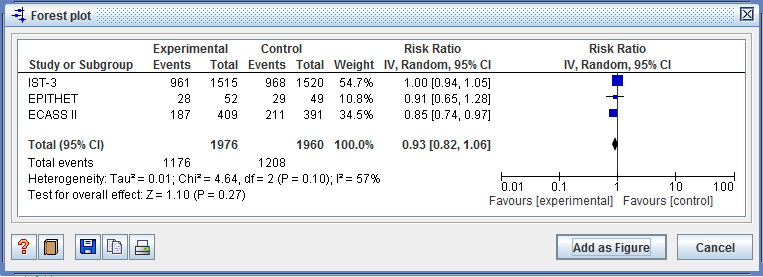

重大なアウトカム3件(入院、死亡、重症有害作用)、重要なアウトカム1件(中等度のアレルギー反応)を示すメタアナリシスです。各アウトカムのエビデンスの質は、Highが2件、moderateが1件、lowが1件です。診療ガイドラインにおいては重大なアウトカムのみを採用するというルール#1から、3件の重大なアウトカムのエビデンス(high, moderate, high)を比較します。入院と死亡のアウトカムに関する点推定値は介入が有効であることを示し、重症有害作用のアウトカムに関しては介入が有害であることを示しています。つまり、効果の方向は異なっています。したがって、ルールの#2から、重大なアウトカム3件の中で、”最も質の低いエビデンス”である”moderate”を「アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質」とします。点推定値を見る限り、望ましい効果が望ましくない効果を上回っているようですが、推奨の強さはパネルの総意によって決定します。

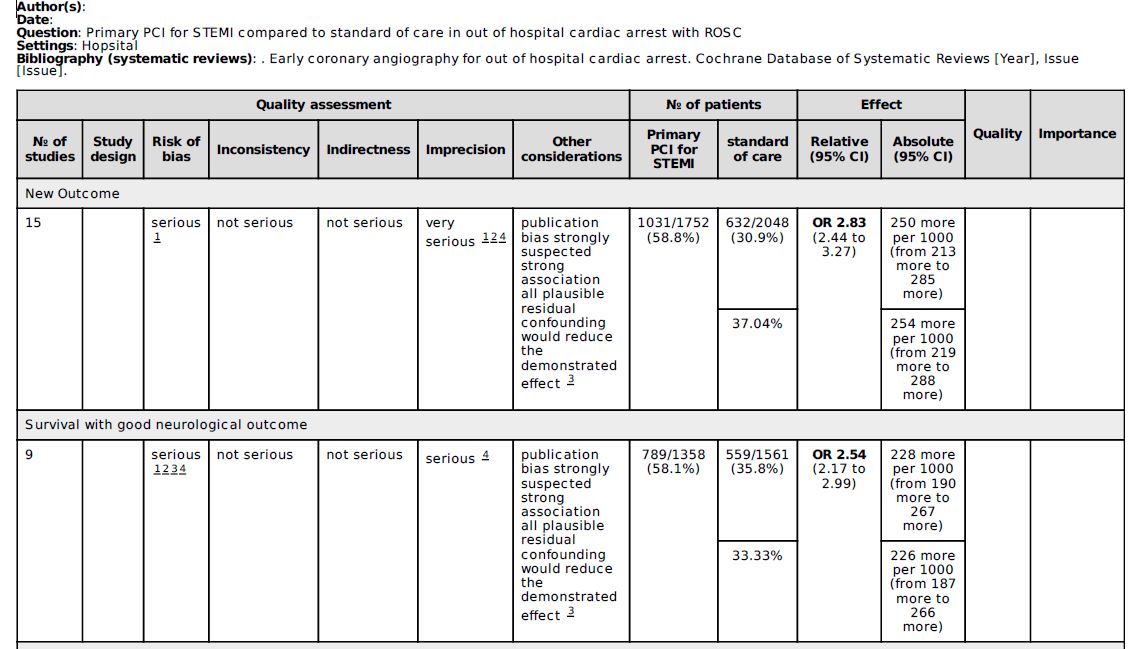

●例2

例2の評価:

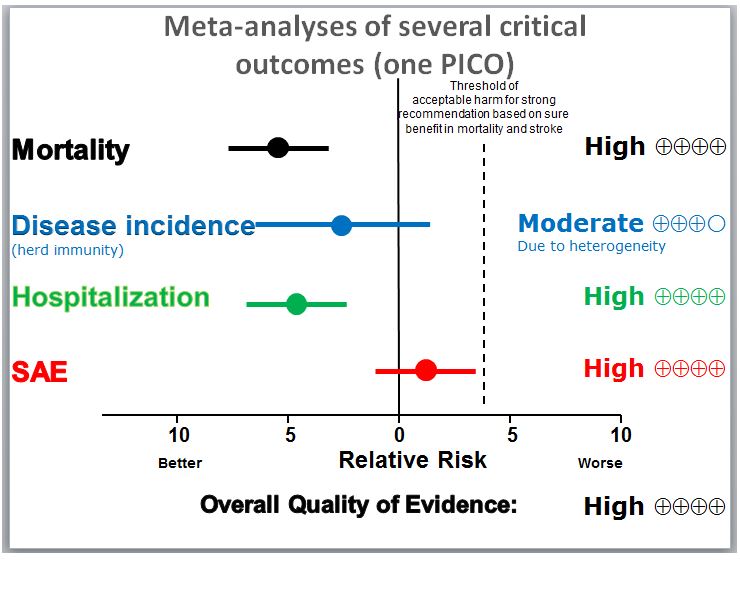

重大なアウトカム4件を示すメタアナリシスです。各アウトカムのエビデンスの質は、Highが3件、moderateが1件です。ここでは、重症有害作用に関して、強い推奨のための害許容閾値を縦点線で示していますが、重症有害作用(SAE)の信頼区間の上限はその閾値を下回っています。つまり、4件のアウトカムは、全て同じ方向で、介入を支持するというものです。本例の場合の、アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質は、”最も質の高いエビデンス”である”high”となります。推奨の強さはパネルの総意によって決定しますが、おそらく”強い推奨”となると思います。

●例3

例3の評価:

重大なアウトカム4件を示すメタアナリシスです。各アウトカムのエビデンスの質は、Highが3件、moderateが1件です。重症有害作用(SAE)の信頼区間の上限は、強い推奨のための害許容閾値(縦点線)をまたいでおり、利益と害のバランスが不確実です。本例の場合の、アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質は、”最も質の低いエビデンス”である”moderate”となります。推奨の強さはパネルの総意によって決定しますが、”弱い推奨”となるかもしれません。

以上のように、GRADEガイドライン作成の際は、(効果にみあった害許容の閾値とともに)介入による効果の方向を考えて、アウトカム全般にわたるエビデンスの質を決定するためのGRADEの基本ルールを利用することが必要です。GRADEを難しいと考えている方々の多くは、上記のGRADEの基本ルールを知らないためにそのように思うのでしょう。

ちなみに、この”アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質に関するGRADEルールは、BMJシリーズやGRADEハンドブックに10年前から記載されている、GRADEの最も重要かつ基本的な基準の一つです。

では次回、このGRADEルールを使って、Minds2014で記載されている推奨評価例(アルテプラーゼ例)をチェックしてみましょう。