GRADEでは、推奨度と、エビデンスの質を分離しています。 すなわち、いかにすぐれた ”RCTが多数”でも、”強い推奨”には ならない場合もあり、エビデンスレベルの階層的には下位と判断されていた症例対照研究などの観察研究でも、効果の程度や 交絡因子、用量勾配反応などによっては、強い推奨になることがあります。

現実の臨床では、あたりまえといえば あたりまえなんですが・・・・

症例対照研究に限定しても、国内の多くの研究はコントロールやサンプルサイズの設定など不備なものが多く、過去のカルテ調査からくる安易なものが多いと思います。通常GRADEでは、このような観察研究(複数)のエビデンスはvery low qualityです。しかし、

国内の良質な症例対照研究として、以下のようなものがあります。

———————————————————————

佐藤嗣道、久保田潔、「日本における上部消化管出血と非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)の関係に関するケース・コントロール研究」はいかに実施されたか?薬剤疫学 2006; 11: 53-65.

———————————————————————

要約は以下のようなものです。

■上部消化管出血(UGIB)とNSAIDsの関係に関するケース・コントロール研究を実施し、アスピリンあるいはアスピリン以外のNSAIDs使用のUGIBのオッズ比は、各々 5.5(95%CI 2.5-11.9), 6.1(2.7-13.4)であった。

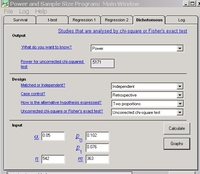

この論文のすばらしさは、事前にサンプルサイズを見積実施、住民コントロールのランダム・サンプリング、あるいは日本人で多い、ピロリ菌の影響を検討、いくつかのバイアスを排除しようとしていることが明らかです。

当然ながら、英文論文としても発表されています。(著者リストをみると、海外スタッフが参加しています)。

Sakamoto C, et al.

Case-control study on the association of upper gastrointestinal bleeding and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in Japan.Eur J Clin Pharmacol. 2006 Sep;62(9):765-72. Epub 2006 Jul 4. PMID: 16821007

■研究組織: NSAIDs潰瘍疫学研究班がこの研究のために組織された。運営委員長:寺野彰、参加施設14病院。

■ケース1に対して、コントロール2として調査した。

=============================================================

★★本記事で紹介したい点は以下の部分です。

(1)データ管理などのために、1施設で研究選任のコーデイネーター1名が途中で採用された。

(2)パイロット研究で研究のサイズや期間の見通しができた。

(3)研究の遂行には、各施設で実施可能な体性を作る他に、統括運営委員会、ケースの妥当性に関する独立評価委員会、さらに研究事務局の3つの存在が重要。

やはり研究とはいかに大変なものであることがよくわかりますが、このような質の高い研究が国内でも多数登場してほしいものです。

また、このような観察研究が複数あって類似の成績なら、GRADEシステムで判定すると、low→high qualityのエビデンスということになります。(強い関連性から)

つまり、何らかの欠点があるランダム化比較試験(この場合、high →moderate )を凌ぐエビデンスレベルということです。