[GRADE-CPG解説資料-③]

現時点で、おそらく最も代表的なGRADEを使った診療ガイドライン(GRADE診療ガイドライン)は、歯科の2件、医科の3件と思います(下表)。

GRADEを利用した国内の診療ガイドライン

それぞれのGRADE診療ガイドラインを比較するとどのような違いがあるのかを示したものか、以下の表です(私の個人的な判断です)。

| 評価項目とコメント | 顎関節症患者のための初期治療CPG | 関節リウマチCPG(GRADE利用部分) | う蝕治療CPG(GRADE利用部分) | JRC蘇生CPG_2015 | ARDS-CPG_2016 |

| 出版年 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 |

| メンバーのCOI開示と管理 | CPG内には記載なし | CPG内には記載なし | あり | あり | あり |

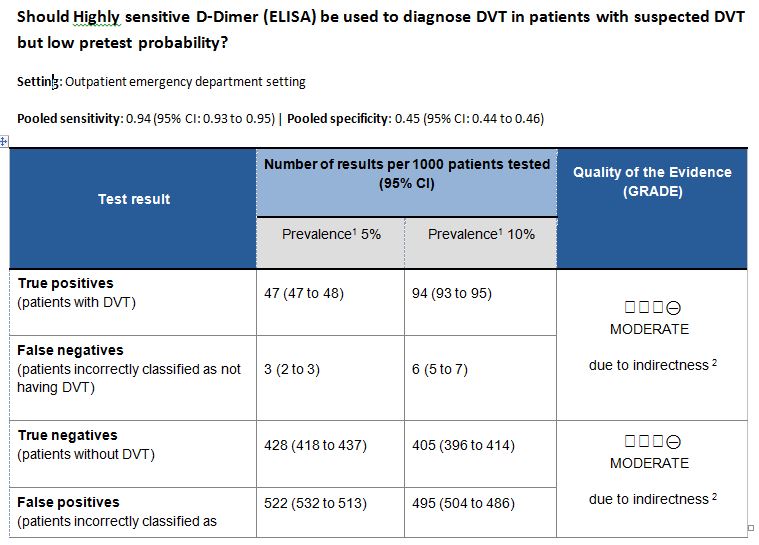

| ヘルスケアの疑問 | マネージメント | マネージメント | マネージメント | マネージメント・診断 | マネージメント |

| 診療ガイドラインの視点 | 患者個人 | 患者個人 | 患者個人 | 患者個人 | 患者個人 |

| 複数のCQと複数のアウトカム | 1つのCQ | はい | はい | はい | はい |

| 利益と害に関する採用研究 | RCTと観察研究 | RCTと観察研究 | RCTと観察研究 | RCTと観察研究 | RCTのみ |

| 各アウトカムに関するエビデンスはbody of evidenceか | はい | はい | はい | はい | はい |

| body of evidenceの確実性の評価(8ドメイン) | GRADE | GRADE | GRADE | GRADE | GRADE |

| GRADE Evidence profile | あり | なし | あり | あり | あり |

| GRADEの8ドメインの使い方は適切か | 適切 | 不明 | 適切 | 一部不適切 | 一部不適切 |

| 推奨には重大なアウトカムのみを採用しているか | 一部不適切 | 適切 | 適切 | 適切 | 一部不適切 |

| 推奨の強さ(2種類) | GRADE | GRADE | GRADE | GRADE | GRADE |

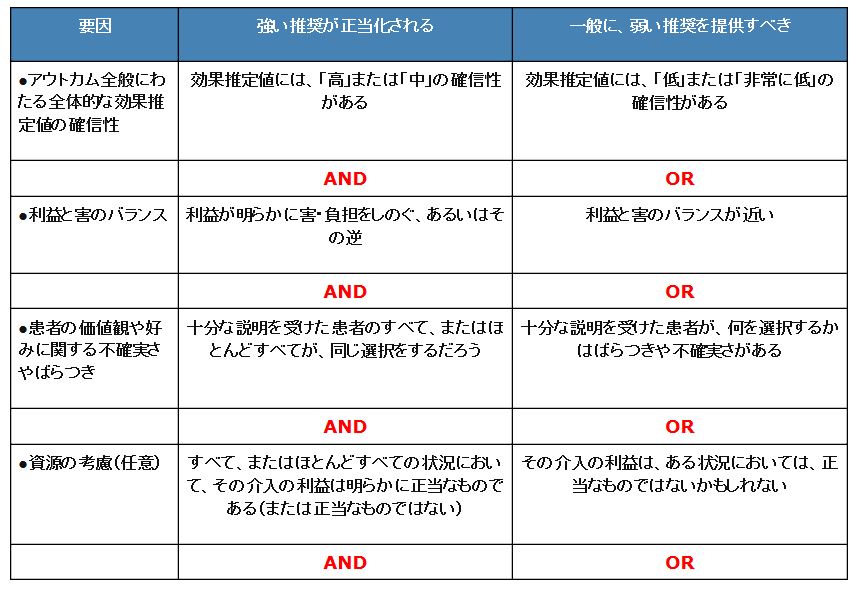

| 推奨のための4基準 | あり | あり | あり | あり | あり |

| アウトカム全般のエビデンスの確実性のGRADE規則採用 | あり | 不明 | あり | あり | あり |

| GRADEの4基準の使い方は適切か | 適切 | たぶん適切 | 適切 | 適切 | 一部不適切 |

| Evidence to Decision table GRADEpro GDT |

なし | なし | なし | 一部CQにあり | 全CQにあり |

| フリー公開 | あり | なし | あり | あり | あり |

| コメント(以下を参照) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |

#コメント:

- CPGのためのシステマティックレビューで取り上げる臨床疑問(CQ)を定義したAnalytic frameworkを作成した場合、CQ1件は少なすぎると思う。ただし、当時はCPG作成にGRADEを取りいれるということが第一目的だったと思われるので、CQの数が十分ではないことは、本CPGの質を下げるものではない。

- アウトカムごとのエビデンスの確実性がどのようにグレードダウン・グレードアップになっているのかがわからない。エビデンスプロファイルがないため、まったく判断できない。厚労省の科学研究費補助金によって作成された診療ガイドラインであるが、閲覧は学会員限定である。診療ガイドラインを有効に使ってほしいならばフリーで公開すべきだろう。

- GRADEシステムに極めて準拠したCPGで、必要最小限の情報量が記載されてわかりやすい。特に、CQ1は、GRADE診療ガイドラインを取り上げたWSで利用するには、最適例と思う。ただし、GRADEを利用した推奨はCQ3件(1~3)のみで、他のCQ(4~21)はMinds2007システムを使ったものである。改訂版において、GRADEで統一ということなのだろう。また、歯科領域では、有害イベントではなく有益イベントとして解析するのが通常のため(作成委員のコメント)、一般のフォレストプロットとは異なるX軸スケールである。

- アウトカムに関するエビデンスの確実性において不適切なものがある。ただし、本CPGはILORのCoSTRガイドラインの翻訳版なので、エビデンスプロファイルを含めてCPG内容の国際的な統一性の確保を優先した結果なのだろう。エビデンスプロファイルの記載データと異なるテキスト内容となっているものがある。

- 介入の害の評価には、RCTに加え、観察研究を使用しないといけないが、マンパワーの確保ができなかったのだろう。いくつかのCQに関して、各アウトカムに関するエビデンスの確実性、推奨の方向の決定、アウトカム全般にわたるエビデンスの確実性評価において、疑問的なGRADE評価がある。また、推奨の決定に際して、重大なアウトカムの他に、重要だが重大ではないアウトカムを考慮しているものがある。EtD frameworkを活用した国内初の診療ガイドラインである。

以上のように、GRADE診療ガイドラインの中でもいくつかの問題があるものがあることがわかります。

具体的な問題点は、今後ブログもしくはMLにおいて、解説します。

GRADEを”不適切”に利用した診療ガイドラインについても、GRADEを利用した国内の診療ガイドラインをみてほしいです。