Minds診療ガイドライン作成マニュアル ver.1.0 (2014.03.31)で記載されている診療ガイドライン作成のためのエビデンスの強さや推奨の強さの評価例をみてみよう。

■クリニカルクエスチョン

- 対象:虚血性脳卒中(79歳まで)

- 介入:6時間以内のアルテプラーゼ iv

- 対照:プラセボ

■アウトカムとエビデンスの強さ

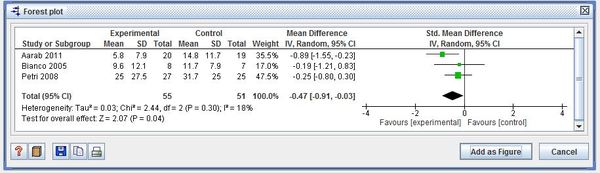

- (1) 6か月後の総死亡:(重要性9) RCT3件からのエビデンスで、非直接性(-1)、464/1976(alteplase) vs 456/1960(control)、相対リスク1.01 (95%CI 0.91-1.14) にもかかわらず、エビデンスの強さはA(強)。

- (2) 6か月後の依存性(ADL):(重要性7) RCT3件からのエビデンスで、非直接性(-1)、1176/1976(alteplase) vs 1226/1960(control)、相対リスク0.92 (95%CI 0.83-1.04) にもかかわらず、エビデンスの強さはB(中)。

- (3) 1週間以内の脳出血:(重要性9) RCT3件からのエビデンスで、非直接性(-1)、144/1975(alteplase) vs 29/1960(control)、相対リスク4.43 (95%CI 2.07-9.48) にもかかわらず、エビデンスの強さはA(強)。

========================

エビデンスの等級ダウンはどうなっているのか、評価の判定理由がわかりません。

■推奨の強さ

| 80歳未満の発症後3時間を超えた急性脳梗塞患者に対して、総死亡率低下、ADL保持、脳出血防止を考慮した場合、6時間以内のrt-PA投与を提案する。(弱い推奨) |

- ”価値観や好み:本推奨の作成にあたっては、急性脳梗塞患者に対する死亡率低下の低下、ADL保持、脳出血拍子を重要視した”

- ”エビデンスの総括(重大なアウトカム全般に全体的なエビデンスの強さ) ・・・B(中)”

- ”益と害のバランスは不確実。脳出血は増加するが、死亡率はほとんど差がなく、ADL保持もわずかに改善する。これは、アルテプラーゼ投与によって改善する患者もいることを示している。”

======================

上記の評価判定は全く理解できません。

患者にとって最も重大なアウトカムに関する全体的なエビデンスの質は、(著者らの判定に従えば)、”A”です。

利益と害のバランスは、明らかに害が大きく、害の内容は、”1週間以内の脳出血でありそのほとんどが死亡する”というものです。NNH(Number needed to harm)にして、17 (95%CI 14-21) と大きい。しかし、本書の解説例においては、この急性期の害と比較しても、6か月後のADL保持(しかもその差は統計学的には有意ではない)というエビデンスを採用し、レベル”B”としています。

「急性期脳卒中の治療介入のアウトカムを問題としている状況で、半年後のADLというアウトカムが重大なものなのだろうか」

「脳出血リスクが4倍(最悪なら10倍)も多くその殆どが死亡するという初期の1週間をしのぐと、6か月後のADL保持が得られる“かも”しれない」というアルテプラーゼ治療を臨床医として、recommend forの方向性として推奨するだろうか?

提示データからすれば、”do no harm!”の原則から、明らかに、Recommend against/A と判定すべきでしょう。

まあ、ガイドライン作成の手順としての記載例なので、これもありかとも言えますが、エビデンスの質や推奨の強さのGRADE評価に関する解説としては不適切と思います。

COIの項はよく記載されていると思いますが、上記記載例をみるかぎりは、アルテプラーゼの製薬会社となにか関連があるパネルの意見が強く反映しているのかと勘違いされる可能性もあるでしょう。

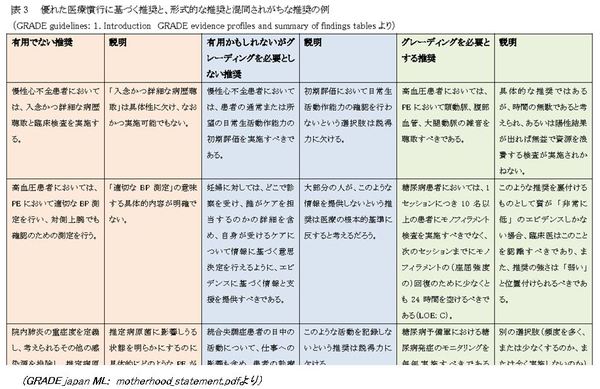

誰が見ても本マニュアルはGRADEシステムを参考にしていることは明らかですが、GRADEに順守しているとも明記せず、GRADEシステムを適格に記載しておらず、利用者の多くは混乱することだろう。

本マニュアルを的確に利用しようとすると、それはGRADEを改変するという方向となり、大きなジレンマとなることでしょう。

・・・・どうするMinds!

附:ちなみに、「rt -PA (アルテプラーゼ)静注療法 適正治療指針 適正治療指針 第二版(2012年)」では、

http://www.jsts.gr.jp/img/rt-PA02.pdf

”静注用の 静注用の 血栓溶解薬には、アルテプラーゼを用いる [エビデンス レベル レベル Ia, 推奨 グレード A”

・・・Minds2007基準を使うと、(利益と害のバランスによる推奨評価ではないため)このような評価になります。

GRADEを適切に利用したい方々は、「診療ガイドラインのためのGRADEシステム」(相原、他、弘前、凸版メディア、2010)を。