GRADEはガイドラインパネルに対し、可能な限り推奨を提示するよう促していますが、実際にはガイドラインパネルは推奨を示さないことを選択する場合があります。

ある特定の管理戦略に賛同または反対する推奨を示すことが躊躇され、なおかつ “研究内に限定した(only-in-research)” 推奨も不適切であると判断されることは少なくありません。JCE GRADEシリーズ#14によれば、推奨を示すことが躊躇される原因としては、いくつかの理由が記載されています。

●第1の理由は、効果推定値に対する確信性が極めて低く、推奨が推測の域を脱しないと考えられる場合。

————————————————-

(米国予防医学専門委員会USPSTFは、このような状況について周到な考察を示し、説得力のある例(皮膚癌のスクリーニングのための視診)をいくつか提示している)

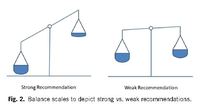

●第2の理由としては、効果推定値に対する確信性が 「中」 あるいは 「高」 だとしても、トレードオフが非常に拮抗しており、価値観や好みならびに資源への影響が定かでないことやばらつきが大きすぎるために推奨の方向性を決定するのが困難である場合。

————————————————-

(意思決定者には確実なエビデンスの出現を待っている余裕はなく、たとえエビデンスが不十分でも、臨床医は助言を提供し、患者は選択を行い、政策決定者は方針を策定しなければならない。臨床医がガイドラインパネルと同じように徹底的にエビデンスを調べ、トレードオフや当該集団において考えられる根本的な価値観や好みについて詳細に吟味することは稀である。したがってガイドラインパネルには困難な状況に対処し、たとえ効果推定値に対する確信性が低く、望ましい帰結と望ましくない帰結が非常に拮抗している場合でも、推奨を示すことが求められる。このような推奨は必然的に 「弱い」 ものとなり、制限が設けられる場合もあるだろう)

●第3の理由としては、望ましくない帰結が2つの管理選択肢で大きく異なり、これらの帰結に対する個々の患者の反応に大きなばらつきがあると考えられることから、特定の価値観と好みについて検討する意味がほとんどない場合。

————————————————-

(このような状況では、患者の好みを確認するために患者と医師で話し合いを行うことを推奨することが唯一の賢明な推奨であるとガイドラインパネルは考えるかもしれない。しかしながら、ガイドラインパネルは個々の患者により選択が異なるだろうという理由だけで推奨を示さないことは避けるべきである。患者により選択が異なるということは、「弱い」 推奨の決定的特徴でもあるからだ)

ガイドラインパネルは可能な限り”推奨”を提示すべきで、no recommendation、あるいは判定保留などの記載は(正当な理由がないかぎり)不適切です。国内の一部の診療ガイドラインにおいては、”推奨”の記載がないものがありますが、それらはガイドラインではなく、単に「臨床疑問にそったエビデンス集」です。