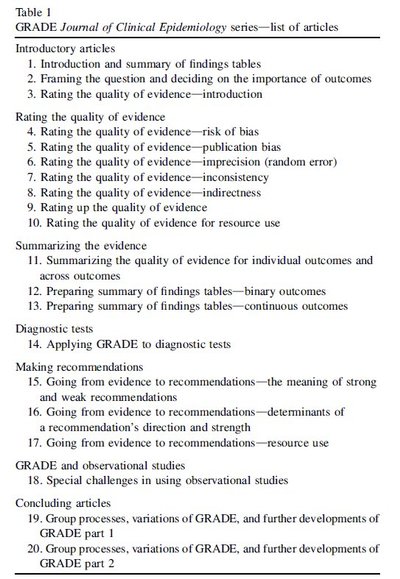

2008年のBMJシリーズ6篇の後、システマティック・レビューや医療技術を評価する著者、ガイドラインパネリストやガイドラインパネルをサポートする方法論学者などにGRADEアウトプット(エビデンスプロファイル、SoFテーブル、グレード付けされた推奨など)を作成するための詳細な指針を提供することを目的とした新シリーズとして、2011年よりGRADE-JCE論文が連載発表されています(Table 1, 2012年9月現在、第12編まで発表)

GRADE JCEシリーズ紹介論文の序文の一部を翻訳紹介し、本解説集(GRADEガイドライン作成の流れ:解説)の最後とします。

GRADE JCEの概略に関して原論文 GRADE guidelines: A new series of articles in the Journal of Clinical Epidemiology (Journal of Clinical Epidemiology 64 (2011) 380-382)を参照ください。以下はintroduction部を翻訳した内容です。

[Introduction]

*********************************************************************************

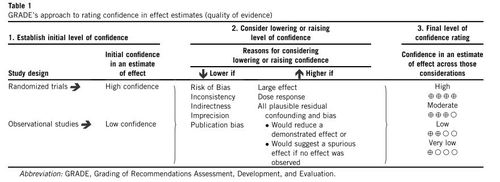

世界各国の医療専門家、研究者、ガイドライン作成者により結成されるGrades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group は2000年、エビデンスの質を評価し、診療ガイドラインにおける推奨の強さを判断するための最適なシステムの開発に向けて一丸となり取り組みを開始した。GRADE Working Groupは現在200名を超えるメンバーを抱え、10年間の取り組みを経た現在もなおGRADEの方法を改善し、拡大するために会合している。これまでに開催された25回に及ぶ1~2日間の会合と数え切れないほどのメールのやり取りは、診療や医療判断のための研究エビデンスを解釈する方法を開発・改善し、そのエビデンスを臨床医、患者、政策決定者に最適な形で提示するためのラボのような存在となっている。

~(略)~

今のところ、このシリーズの最終編では観察研究にみられる特別な課題に関する論文を1つ、グループプロセス、GRADEのバリエーション、今後のGRADEの展開予想についてのGRADE Working Groupの見解を示す論文を2つ紹介する予定である。今後の展開に関しては、このシリーズに掲載される方法論がGRADE適用に関する不変の決定的指針として存続するものと期待すべきではなく、またそうなることはありえない。このシリーズは数多くの方法論的問題にアプローチするためのアドバイスを提供する。中でも革新的アプローチの一例としては、代理エンドポイントへの対処方法、不精確さに起因する限界に関する判断基準、サブグループ解析の信頼性評価基準、診断検査に関するエビデンスの質の判断、連続変数の効果の大きさに関する要約があげられる。

革新的アプローチには固有の不安定性があり、すべてではないにしてもその一部のアプローチについては改善が必要不可欠である。また、将来的には革新的方法のみでなくすでに確立されている概念についても方法論的進展や改善があるだろう。われわれはシステム適用のための一連の不変の基準を提示することはできないが、GRADE の利用者にはどうか落胆しないでいただきたい。このシリーズで紹介する広範かつ包括的な基礎知識は現時点または今後システマティック・レビューやガイドライン、医療技術評価にGRADEを適用する際に多いに役立つものであることに違いはないからだ。本誌編集者らは、本シリーズがゆくゆくは臨床疫学の発展の1つの節目として認められることになることを自負している。

*********************************************************************************

GRADE-jpn.comにて公開している他の情報とあわせて、GRADEの理解に役立ててください。