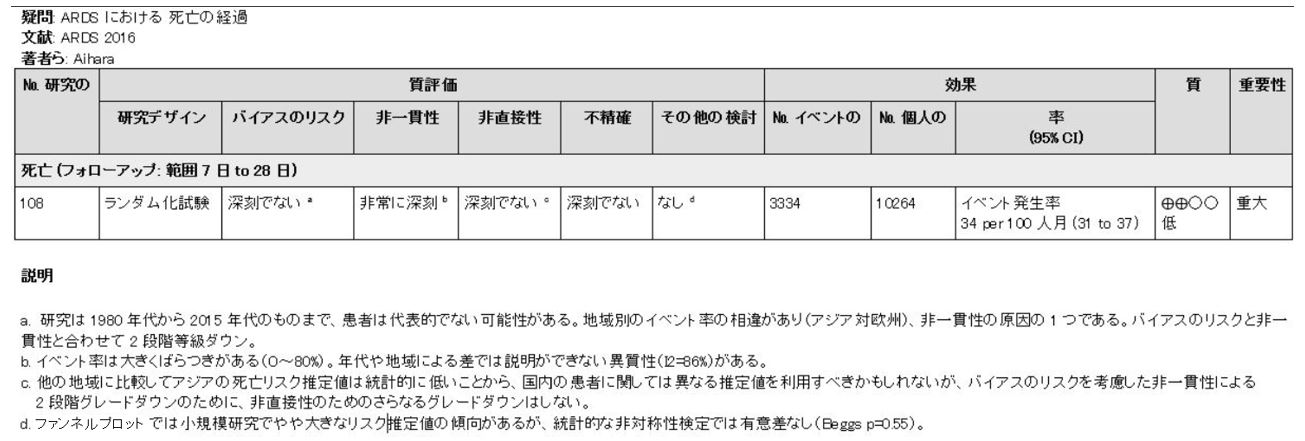

CQ1に関するエビデンス総体について、非一貫性(inconsistency)を評価してみます。

ところが、評価を円滑にスタートできない問題として、アウトカムの重要性に関して、どれが重大でどれが重要としたのか、なんど診療ガイドランを読んでも分かりにくいです。PICO設定時には”重大”なアウトカムとして記載された”外傷”は、エビデンスの質評価時には”重要”なアウトカムとなり、推奨作成時には再び”重大”なものとして利益/害のバランス評価に登場しています。

GRADEを活用して診療ガイドラインを作成する場合には、重大なアウトカムだけを使うのが原則です。重要なアウトカムではないです。

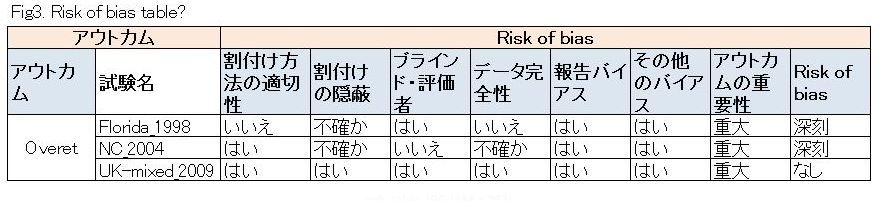

ここでは、”重大”なアウトカムを”Overjet”として進めます。”外傷”については、重大だろうが重要だろうが推奨は変わらないという比較結果であったことが理由ですし、そもそも出っ歯による外傷はそれほど多くはないだろうと考えるからです。

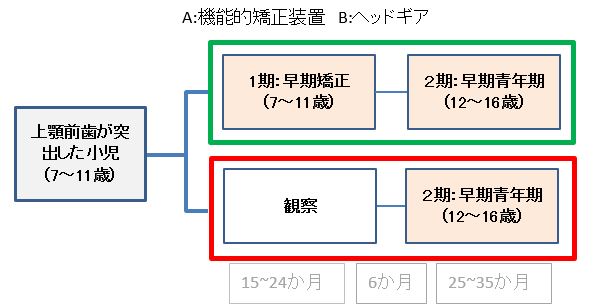

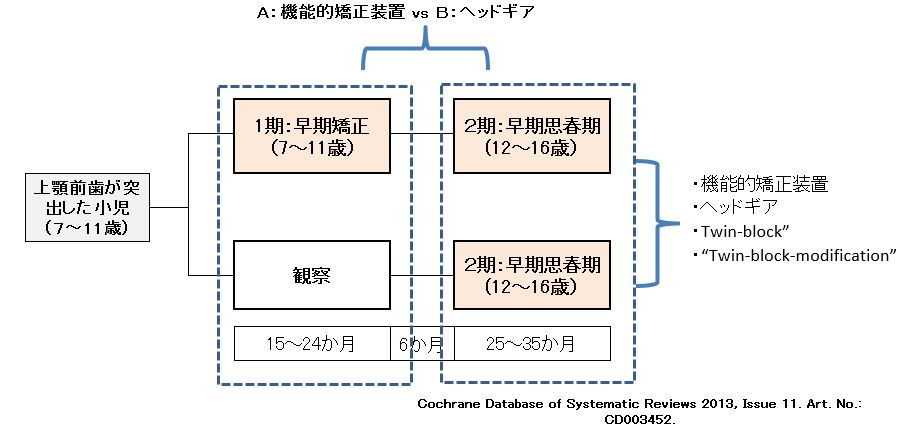

さて、歯科矯正ガイドラインのCQに記載されている介入は、「固定式、可撤式を問わない。機能的矯正装置、顎外固定装置など、いかなるタイプの矯正装置による早期矯正治療を含む」とあり、推奨は「早期矯正治療を行わないことを強く推奨する」です。

| ①inconsistencyに関する評価 |

|

(SRチームとCPGパネル) |

|

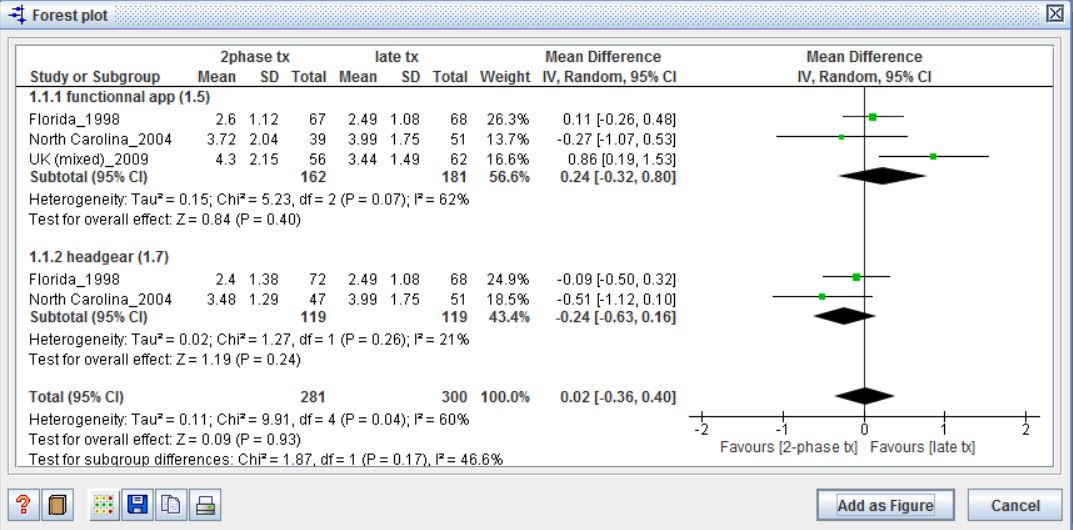

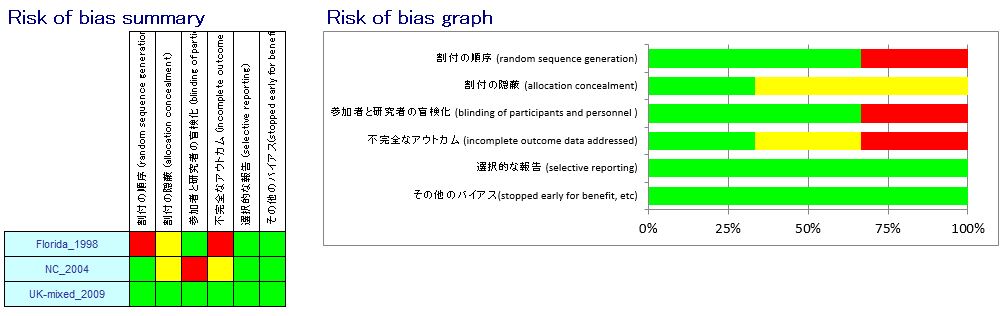

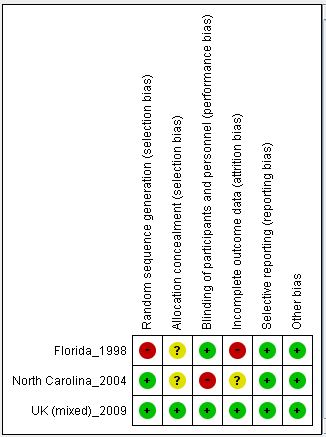

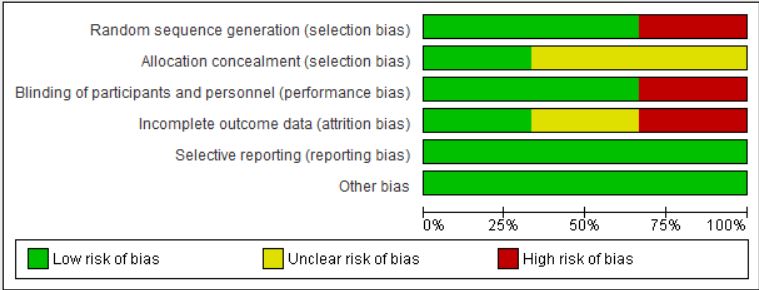

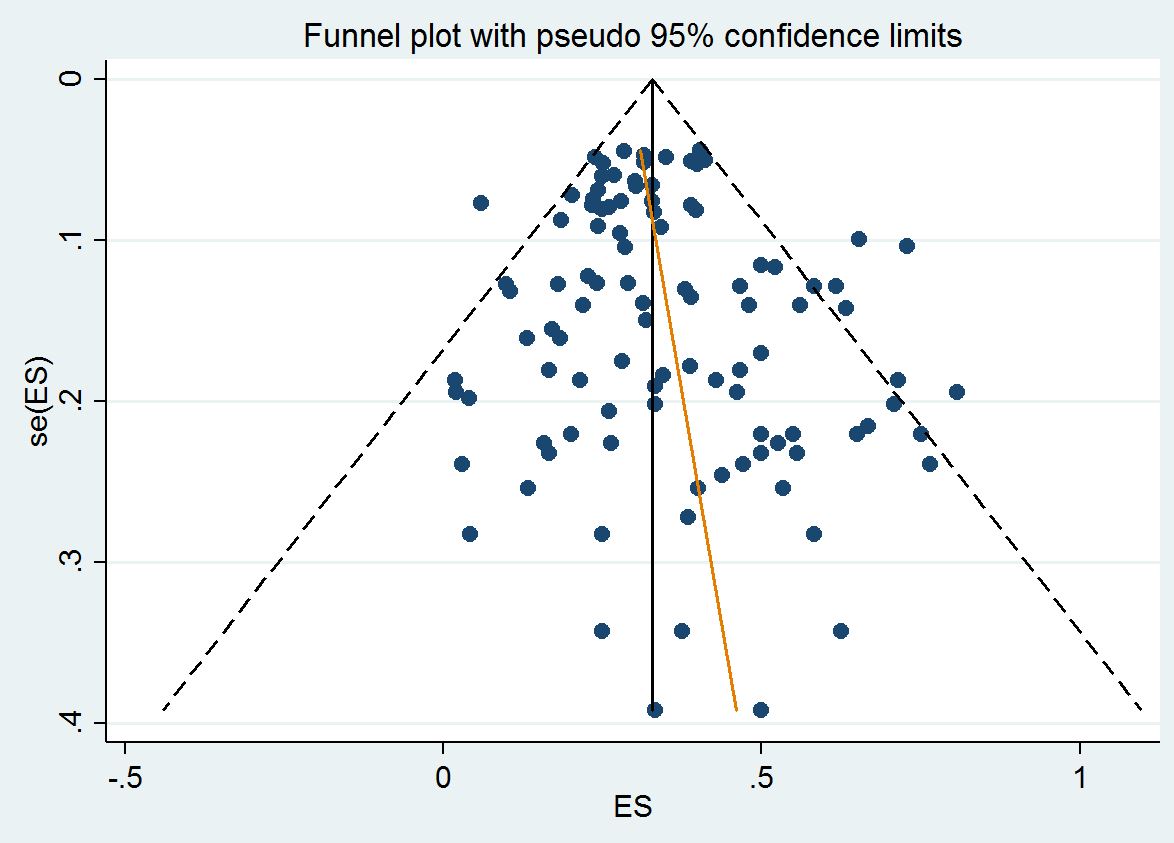

SRチームの解析とCPGパネルの方針にはいくつかの深刻な問題があります。 なお、ここでは、固定効果ではなく、ランダム効果を使って比較する方針としました。なぜなら、そもそも米国や英国のデータで国別の違いがあり、当該コクランCDSRには、人種差があるようだと記載されています。さらには、本SRパネル自身がFlorida研究のRoB評価において、層別ブロックランダム化でさえ予後バランスがとれない可能性があると指摘しています。以上から、本件については、原則としてIV method, random effect modelを解析の基本としました。 RevMan5による結果が以下です(missing dataに関するImputation strategy: complete case analysis) 見てわかるように、このフォレストプロットは、 ”いかなるタイプの矯正装置による早期矯正治療を含む”としてはいけない! ことを明示しています。つまり、機能的矯正とヘッドギアを一括にして比較すると、効果推定値としての平均差(MD)はほぼゼロ(95%信頼区間: -0.36~0.4)です。ところがサブグループでみると、機能的矯正群はMD=0.24で、overjet値が増える方向(つまり出っ歯の度合いが強くなる)であり、ヘッドギア群ではMD=-0.24で、overjet値が減少する方向(つまり出っ歯の度合いが改善する)で、効果が相反するものです。 この結果を受けて、ガイドライン作成にかかわる全チームは、即座にCQを見直す必要性が発生するわけですが、・・・「矯正器具の種類に関係なく、推奨反対で、有意な効果はないからが理由です(コストも加味して)」です。 信頼区間が1をまたいでいて、有意差がないじゃんという方が必ずいると思いますが、この比較においてはその指摘は臨床的に意味がなく、この点についてもあとで説明したいと思います。 |

|

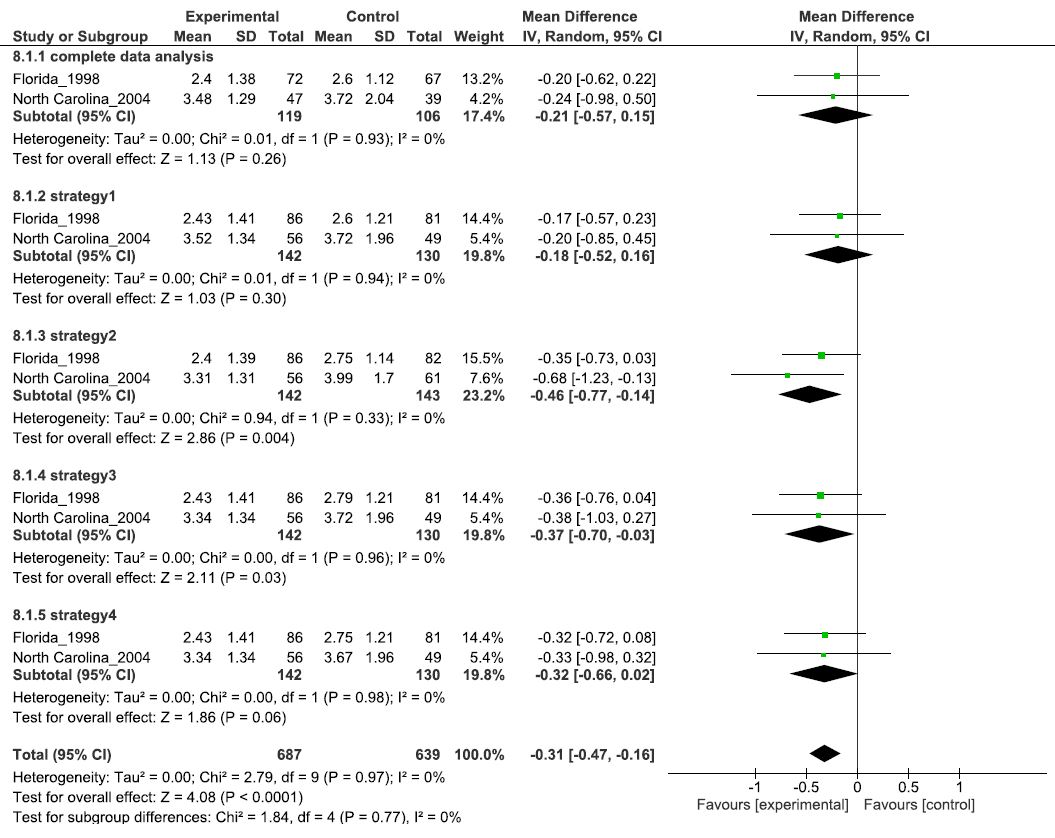

さて、効果がないであろう”機能的矯正”について検討する前に、まずは”ヘッドギア”について解析結果を紹介します。 ■ヘッドギア:早期 vs 早期青春期(Fig.1) ●結果:欠損値(missing data)を補完して対処すると、Headgearに関する効果推定値の方向は補完しても変わりませんが、strategy-2,-3 と設定を変えるとむしろ統計的に有意差がある改善効果(出っ歯改善としてのMD減少)になるという結果です。異質性はI^2=0%。 |

|

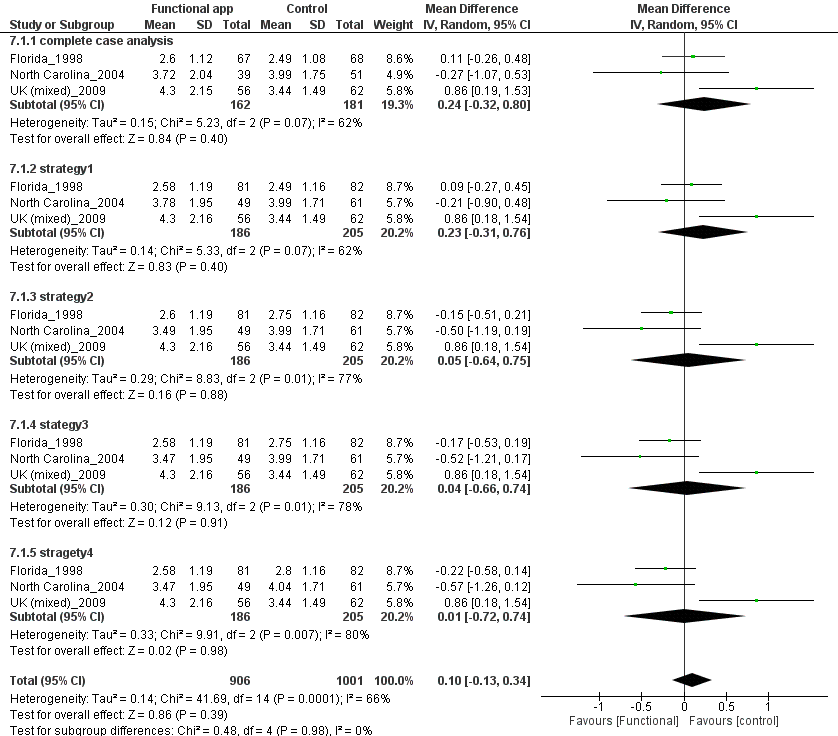

次に、機能的矯正装置に関して、imputationを行った解析が以下です。 ■機能的矯正装置:早期 vs 早期青春期(Fig.2) ●結果:補完をした感度分析でも、機能的矯正装置は、早期治療と早期青年期治療では差がなく、いかなる状況でも、overjetを減らすことができそうにないという結果です。高い異質性(I^2=66%)の原因は、unclear RoBが関与しているかもしれませんが、Low RoB研究では、MDは増加し統計的に有意であり、bestシナリオでも無効ですから、総合的に「無効ないし有害」と判断できます。当然ながら、エビデンスの等級は、1段階ダウンです。 |

|

最後に、ヘッドギアと機能的矯正を、脱落率を考慮して比較すると、どうでしょうか ■ヘッドギア vs 機能的矯正装置:早期 vs 早期青春期(Fig.3) ●結果:ヘッドギア矯正は機能的矯正に比べて、(strategy-2、-3において)統計的に有意なoverjet改善効果があることを示しています。異質性はI^2=0%で、等級ダウンの必要はありません。 以上から、早期治療 vs 早期青年期治療の比較においては、ヘッドギアは有効であるが(Fig.1)、機能的矯正は差がない(Fig.2)ということになります。双方の比較においも、ヘッドギアが有効である(Fig 3)という結論になります。 |

|

【私の判断】 [ポイント] |

|

結論:RoB、inconsistencyの評価を実施して、ヘッドギアに関しては(1)RoBによる等級ダウンの必要なし、(2)inconsistencyについても等級ダウンの必要なし、(3)早期 vs 早期青年期の比較においては、2つの推奨を提示する必要があり、ヘッドギアは推奨する方向、機能的矯正装置は推奨しない方向、という判断です。 |

こうしてみると、出っ歯も奥が深い・・・・ (^^;