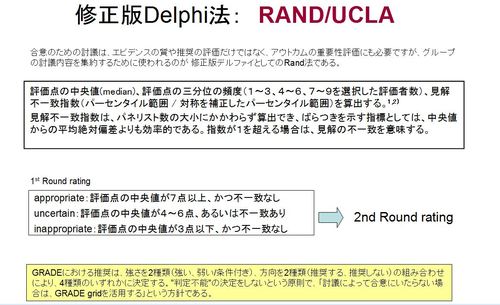

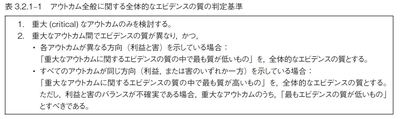

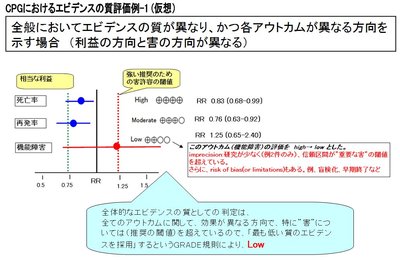

GRADEで採用するシステムはRAND法に準じたもので、重要・重大なアウトカムの選出やエビデンスの質評価にもこの統計手法の使用が可能である。

(Murphy MK, Black NA, Lamping DL, McKee CM, Sanderson CFB, Askham J, Marteau T. Consensus

development methods, and their use in clinical guideline development. Health Technol Assess

1998; 2: i-iv, 1‒88. PMID: 9561895)

参考: GRADE教科書 (p128-131)

付録4.1 「パネルがGRADEを適用する際のコツ」

付録4.2 「推奨度評価の合意形成(GRADE grid)」

例;

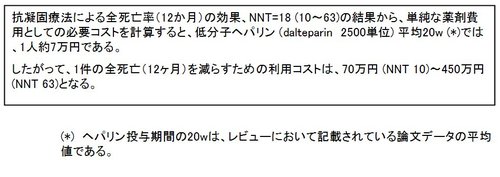

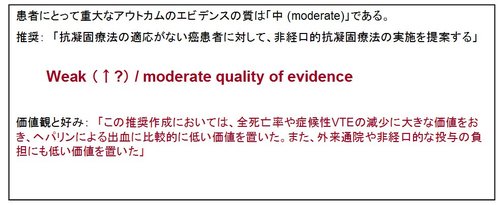

■シナリオ: スライド #115

(RANDを利用したRAND/UCLA法を示す)

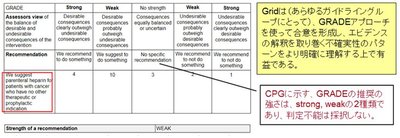

GRADEproを使った推奨の決定と GRADEgridの仮想データ例

メンバーの70%(14/20)が“介入の実施”を支持し、推奨の強さ weakが50%(10/20)。

*大切なことは投票の統計解析というより、ガイドラインパネルがGRADEを十分に理解し推奨の強さと方向を決定する上でのGRADEルールを守ることです。