国内においては相変わらず不適切な手法による診療ガイドラインが乱造されています。

GRADEを利用した国内の診療ガイドライン

IOM基準による国内の診療ガイドライン作成法の評価

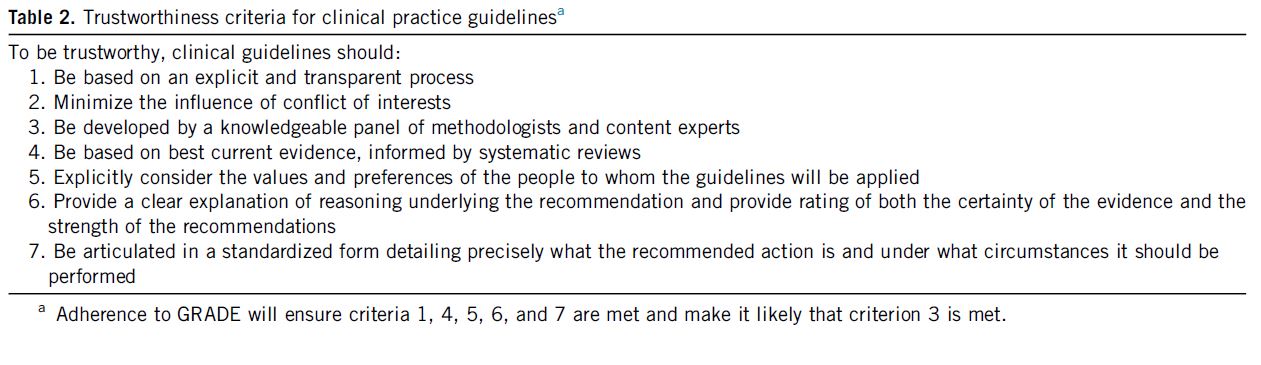

しかし、そろそろ診療ガイドラインの質(特に作成手法の厳格さ)を評価する精度の高いツールを開発すべきと思います。既存のツールとしては、以下のようなものが代表的ですが、アウトカム中心のエビデンスの質評価、アウトカム全般にわたるbody of evidenceの質と推奨の強さの関連づけなど、診療ガイドラインの質を十分に評価できるかどうか疑問があります。

●WHOチェックリスト

●COGSチェックリスト

●AGREE-II

●IOM基準

●GIN-McMasterチェックリスト

●Cluzeau評価ツール

●Shaneyfelt基準

(これらについては、「診療ガイドラインのためのGRADEシステム第2版」も参照ください)

つまり、たとえば単純にAGREE-II評価を実施して高得点といって合意しても、肝心の作成手法の項目がいいかげんなものでは診療ガイドラインの質は高くないということです。

以下は、海外GRADE working group memberからのコメントです。

Dear Morio,

Not sure whether someone has done that yet.

Personally, I would not use AGREE as it is not specific enough and is mostly about process.

Same with IOM. It is a good starting point and broader framework, but if one would have to closely look at “guideline quality”, I think we need a new checklist. I believe there was a group that worked on this using Delphi technique, but I have not seen the final result.

There are fundamental issues at play: for example, do you rate studies or outcomes? You could have a traditional study based rating system in place and get top points with AGREE and IOM and I would argue unless you do outcomes based rating, such as GRADE, the guideline would be

worthless to me. Example in point: both IDSA and AASLD use GRADE, but they broke all their internal rules when they teamed up and created a

separate guideline for hep c that does not use GRADE. And predictably, it is very poor. They knew that if they use GRADE, there would be much less chance of injecting their opinion into the guideline.

So for any guideline rating system to be sensible, people would have to agree that you cannot give appropriate recommendations without

separating study level issues from rating our confidence in the effect of an outcome and ideally be able to trade-off outcomes against each

other (which, as you know, we did in AT9). I haven’t seen any guidelines similar in quality as AT9 but of course there’s a good chance I missed other excellent guidelines.

Best,

Yngve

On 2/28/2016 10:52 PM, morio aihara wrote:

> Dear Yngve

> Is there any report that compared the quality of some CPG (with GRADE vs non-GRADE) using AGREE criteria or IOM standard?

> Best wishes,

> Morio

結局のところ、診療ガイドライン作成においてGRADEシステムを利用することが、診療ガイドイランの質評価ツール基準を満たす確率が高くなる方向です。

したがって診療ガイドラインはGRADEを使って作成し、そしてGRADEを適切に利用したかどうかを外部評価を含め客観的に判断することがベストと思います。

その方法は?・・・・

「GRADEを利用したと言えるための最小限の基準」を利用することでしょう。