高コレステロール、高LDLなどに関する国内の2つガイドラインをめぐって激しい論争が繰り返されています。

(A)動脈硬化性心疾患予防ガイドライン2007 年版(動脈硬化学会)

(B)長寿のためのコレステロール ガイドライン2010 年版(日本脂質栄養学会)

批判された側の循環器系ガイドライン・動脈硬化学会ガイドライン側は、日本医師会や日本医学会、動脈硬化学会が合同で、「長寿のためのコレステロールガイドラインは誤りである。科学的な根拠がない。」と発表しています。

医療の最前線の臨床医はどうすべきか・・・?

「ガイドラインとは何か」、「推奨の妥当性と厳格性」を考えると、結論は明らかです。

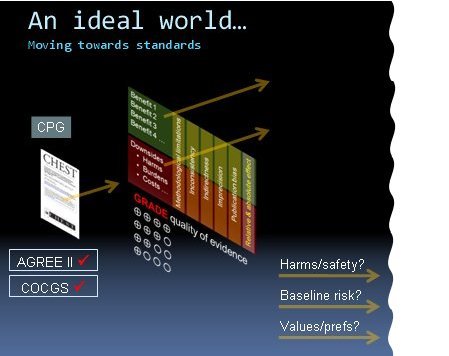

Guidelines should inform clinicians what the quality of the underlying evidence is and whether recommendations are strong or weak

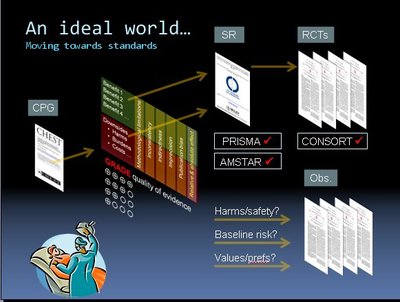

(1) コレステロールガイドライン(CPG-B)においては、推奨の強さ(推奨度)やエビデンスの質の定義や評価の記載がない。

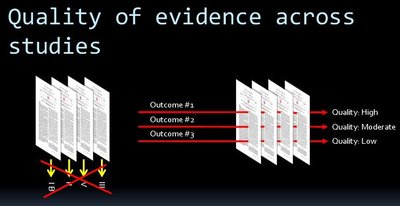

(2) CPG-Bでは「最も重要なアウトカムは、総死亡率」としており、”冠動脈性疾患に関連した主要心血管イベント”、”致死性あるいは非致死性脳卒中”など、患者にとって重要なアウトカムについてエビデンスの質の十分な記載がない。また、スタチン類にはLDL低下はあるものの心疾患予防効果がない、という誤った理解がある。

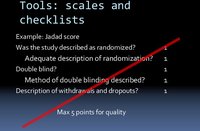

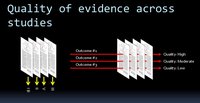

(3) CPG-Bの”推奨”の根拠は、単一の観察研究という「非常に低」のエビデンスレベル(GRADE)であり、厳格性のレベルは「低」(JAMA医学文献ユーザーズガイド)である。

(4) 治療の推奨の妥当性に関して、「JAMA医学文献ユーザーズガイド」の評価項目で検討すると、その基準を満たしていない。

(5) 動脈硬化学会のガイドライン(CPG-A)は、(手法はGRADEとは全く異なるものの)、エビデンスのレベルや推奨レベルの基準を記載しており、かつアウトカムやエビデンス評価(効果の大きさを含めて)を説明している。

しかし、CPG-Aにおいては、なんらかの限界のあるRCTsや効果の程度が大きい複数の観察研究のエビデンスの質をどのように判定するのか不明である。

また、「科学的根拠はない」という指摘は不適切であり、動物実験でも、症例報告でも、対照のない観察研究でも、いかなる研究も「科学的根拠」と思います。

——————————————

★ガイドラインの作成者や利用者は、EBMの教科書であるGuyattらの「JAMA Users’ Guides to The Medical Literature(第2版)」、あるいは日本語翻訳版の「医学文献ユーザーズガイド」(相原他、凸版メディア、2010年)を読んでほしいです。本書では例えば・・・・・薬剤クラス効果(22.5章)を参照: 個別患者データに基づくメタアナリシス、IDEAL研究、PROVE-IT研究などを解説しています。

そして、臨床医や患者のために、GRADEシステム(webサイト)を利用してほしい(これは、Guyatt教授らの願いでもあります)。