国内のGRADE診療ガイドラインー日本呼吸器学会, 日本集中治療医学会, 日本呼吸療法医学会

ARDS診療ガイドライン2016

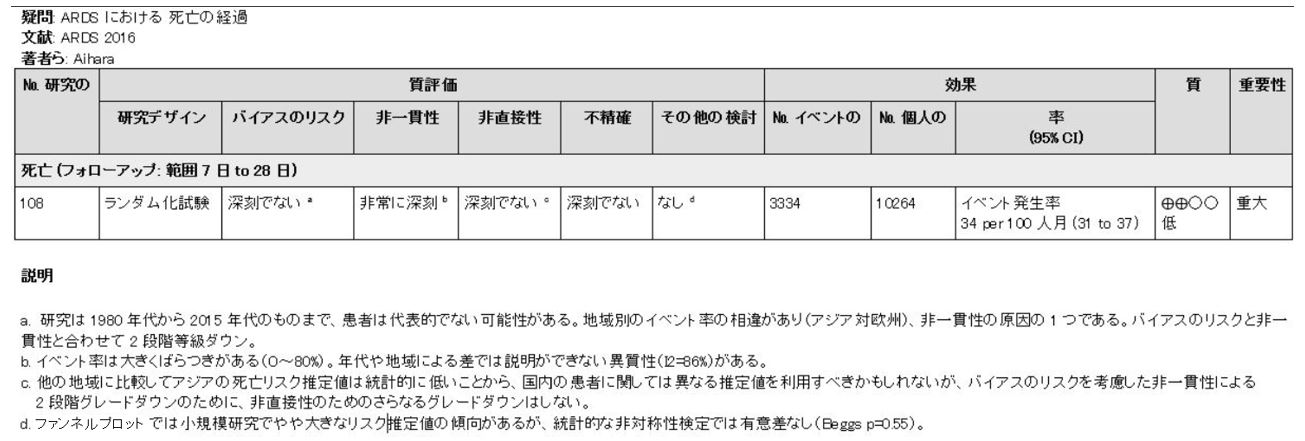

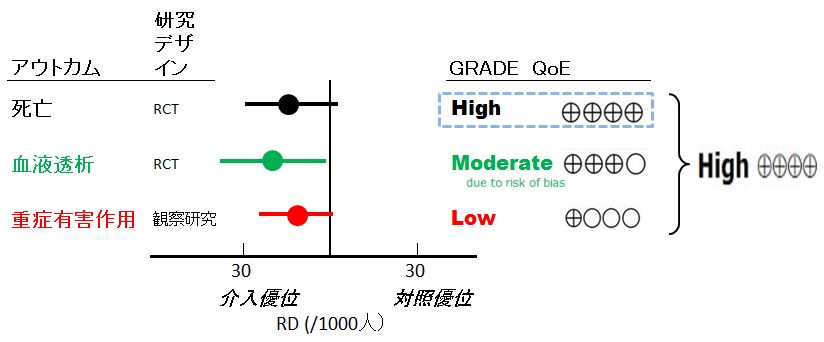

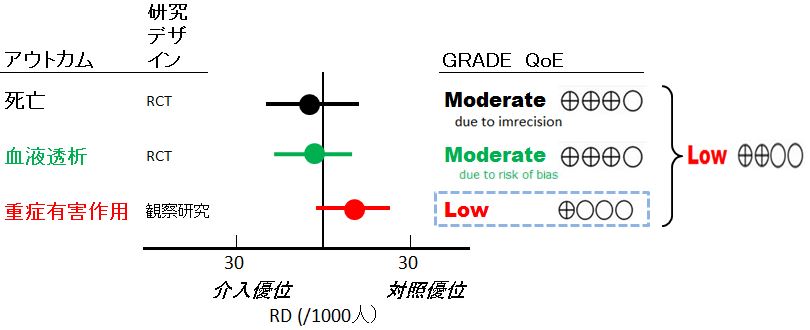

GRADE評価に関しては、多くの問題があります

(GRADE利用に関する意見を参照)。

ガイドラインに関連する全てのエビデンスを公開していることは、とてもすばらしい姿勢と思います。なので、上記の評価や下記の解析を第3者が実施することが可能となります。

GRADE利用は別として、本診療ガイドラインのCQ13 においては、さまざまな治療に関する”対プラセボ”の効果が提示されています。しかし、実際のARDS患者または家族は、各薬剤間(多重治療比較として)の効果と安全性、およびそれら確実性を知りたいのではないでしょうか?

具体的には、・・・・

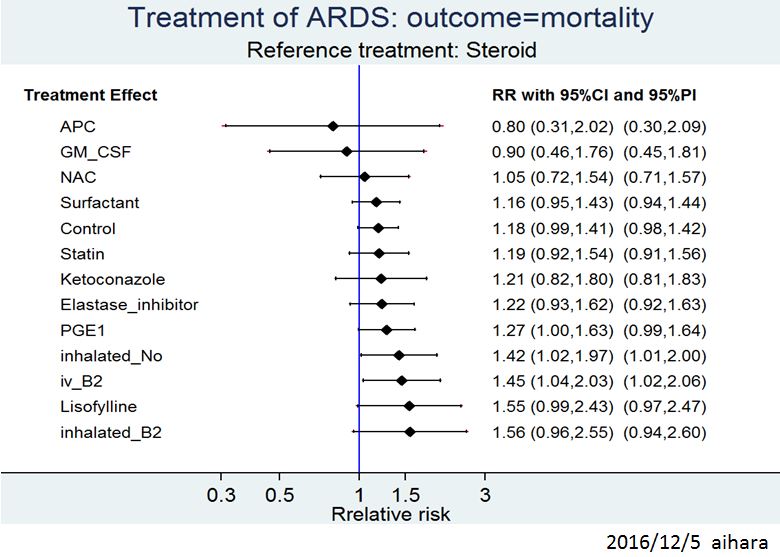

例1.ネットワークメタアナリシス(コントロールを含めて14種類の薬剤介入)

例2. ステロイドと比較した各薬剤の効果(アウトカム=短期死亡)

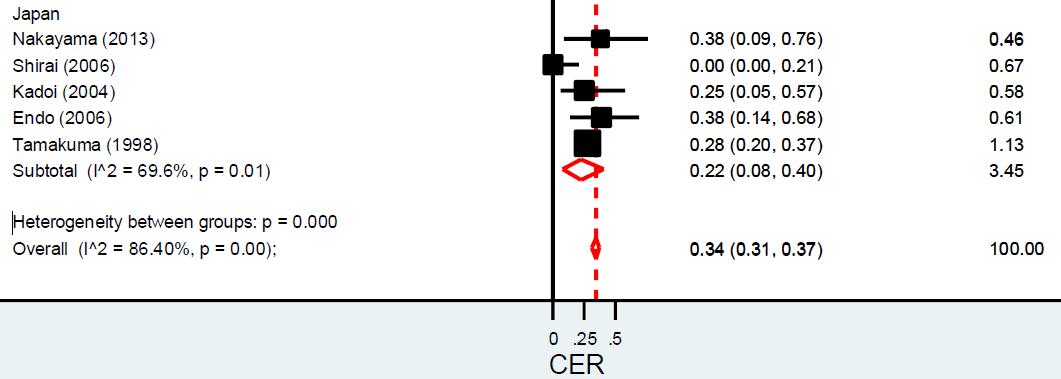

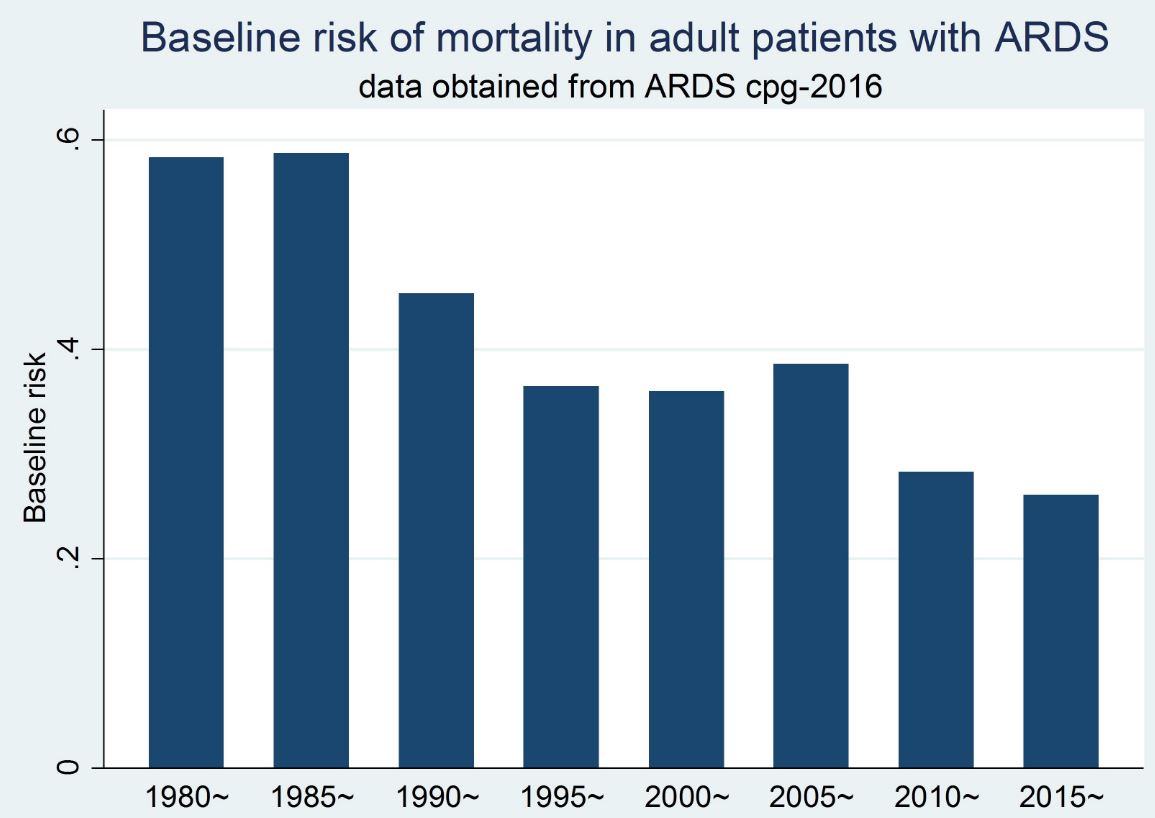

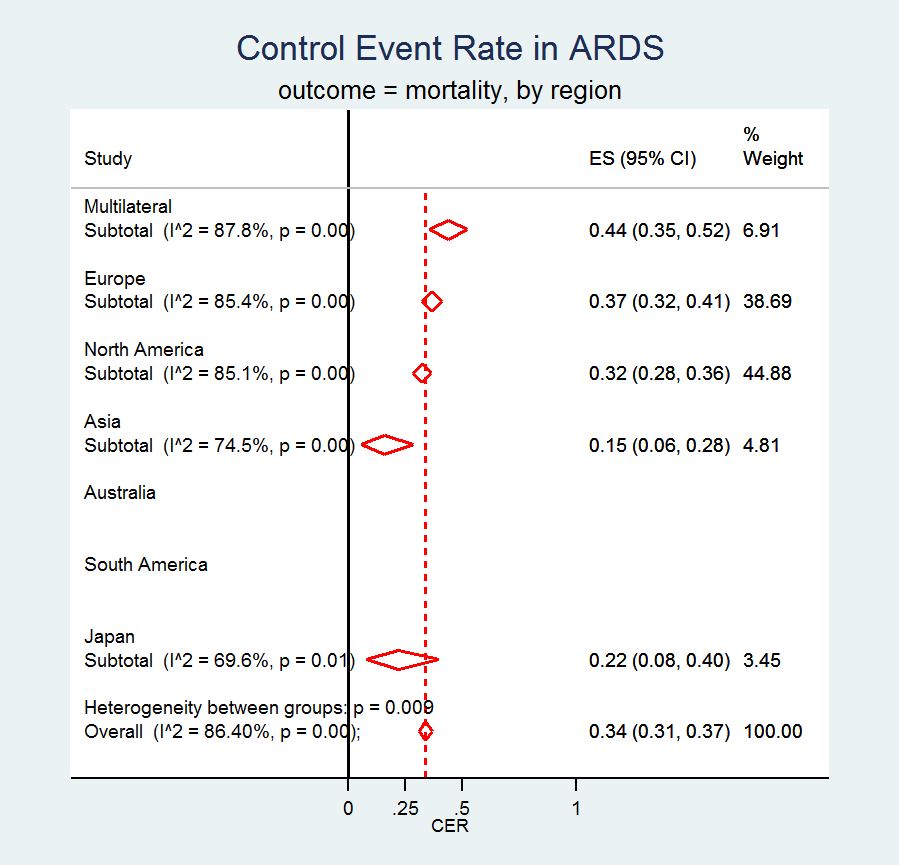

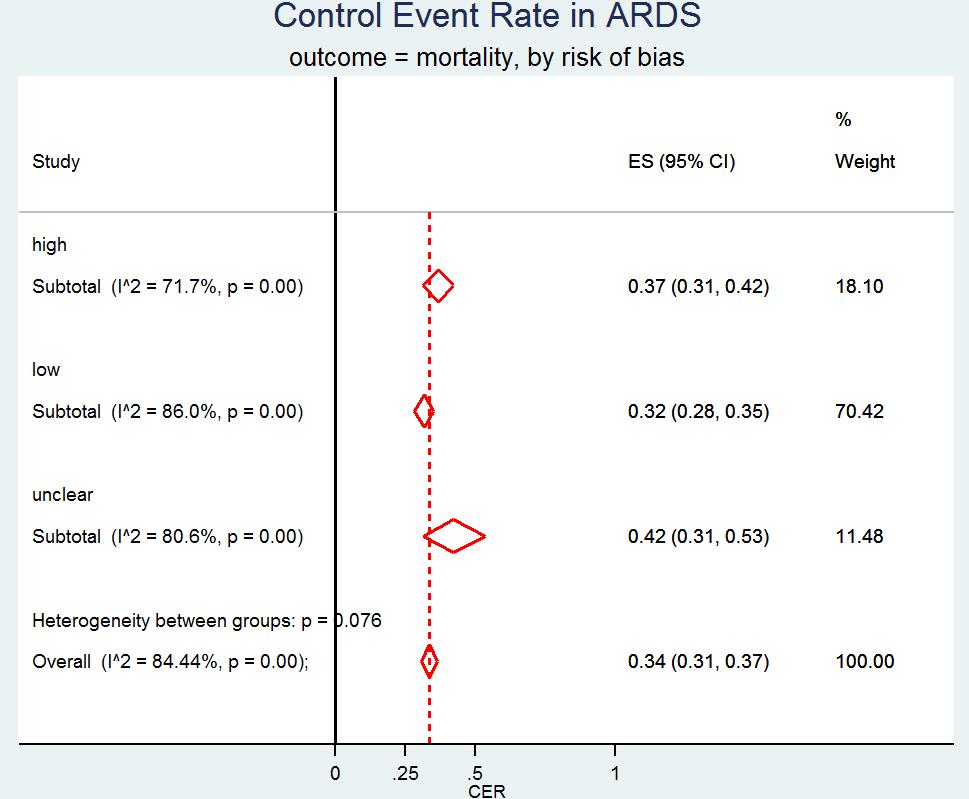

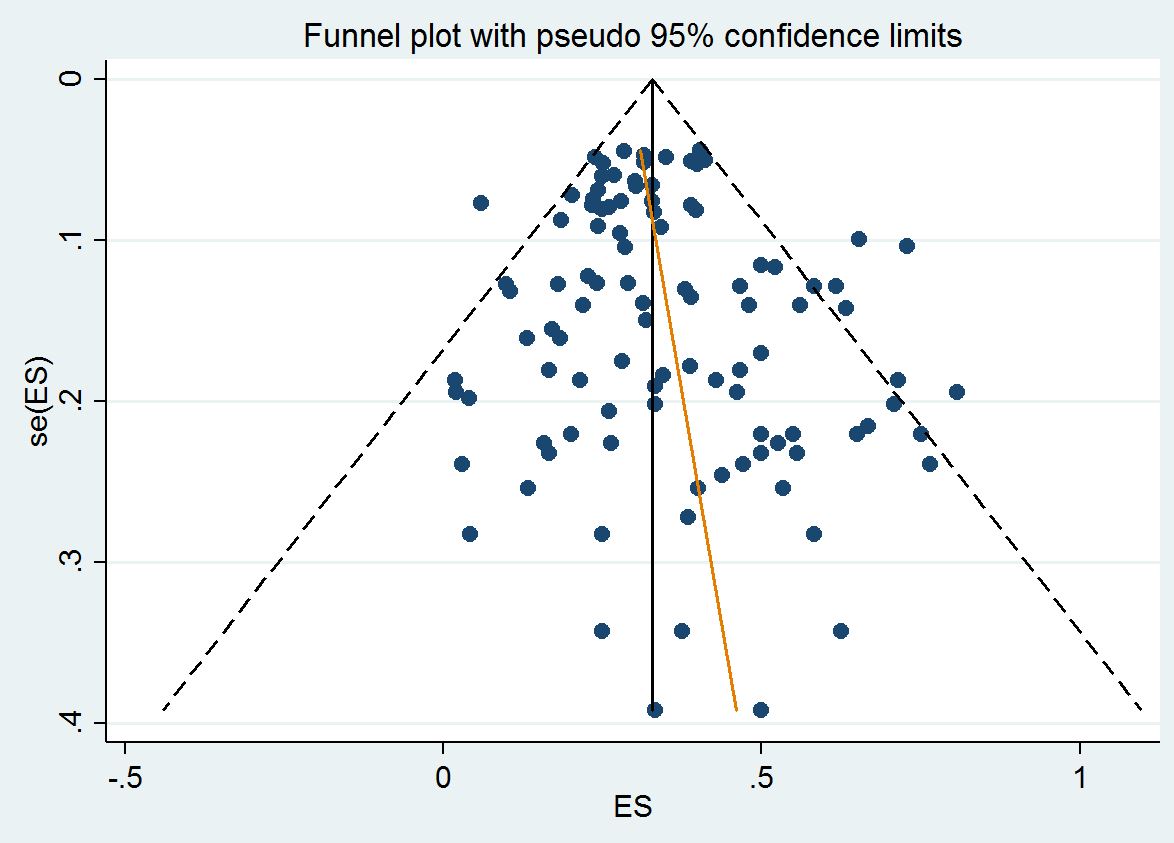

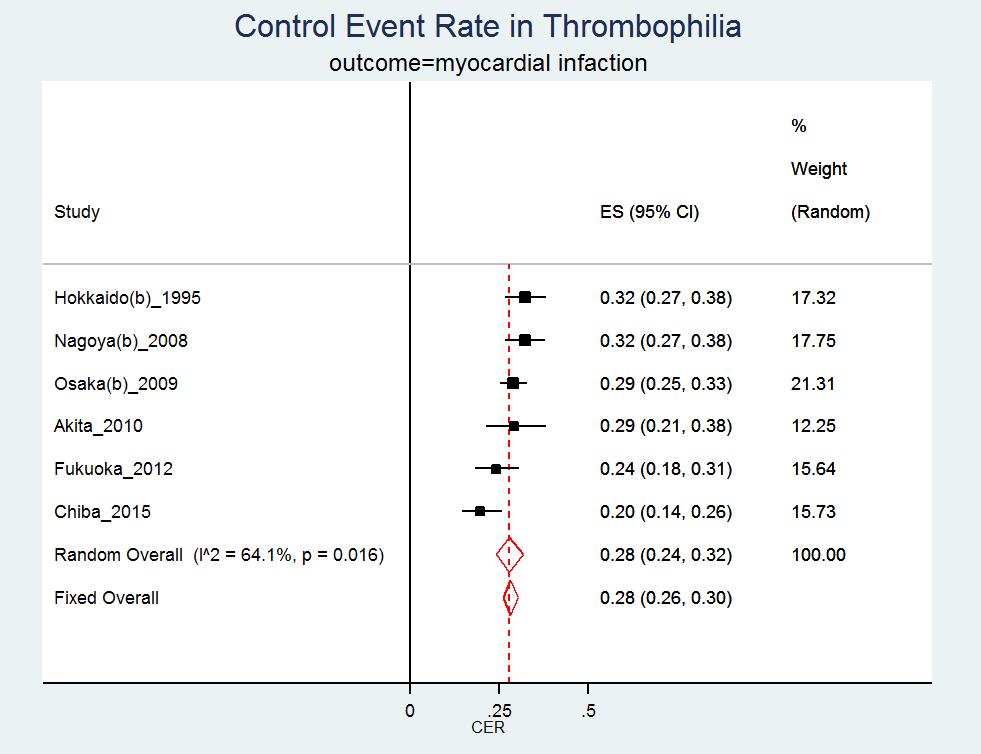

これらを、ベースラインリスクを考慮して、望ましくない効果とのバランスを評価する必要があります。