Propensity Score(PS:傾向スコア)*を使った研究が増えてきていますが、研究デザインは、あくまで”観察研究”です。

* 傾向スコア:ある治療を割り当てられる確率。観察研究における介入群と対照群の背景因子のバランスを調整するためにpropensity scoreを使うことで、観察研究においてもRCTと同様に、介入の影響を評価する事が可能になると考えられている。

いかに、治療あり群とコントロール群をPSが近いものでマッチングしても、直接比較のランダム化比較試験にはその厳格さはかないませんが、それはあくまでRCTsに限界がなく、直接性、一貫性、精確さなどが保たれていることが必要です。

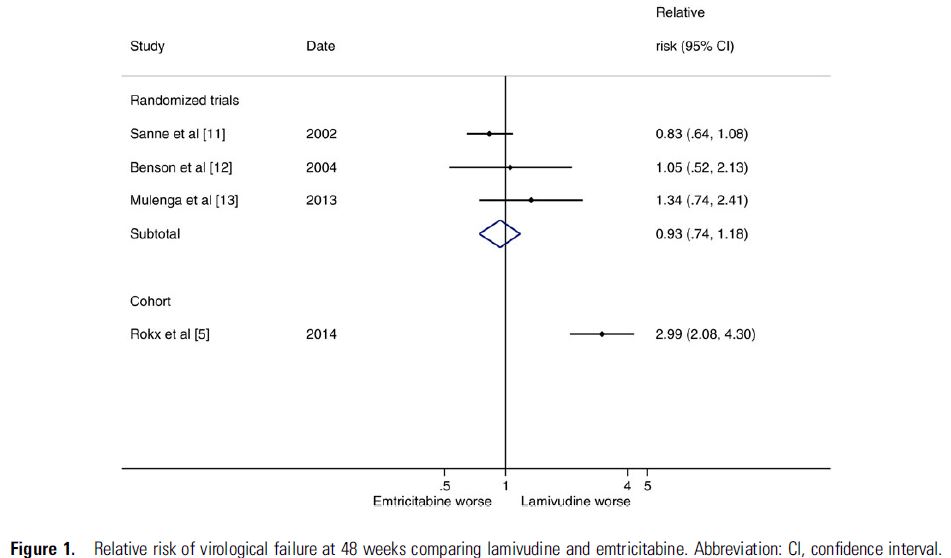

RCTとPSコホート試験の比較として、たとえば、抗HIV薬のLamivudine(3TC)とEmtricitabine(FTC)の効果比較研究について、2つのグループで意見交換がなされています。

(A)Ford N, et al. Comparative Efficacy of Lamivudine and Emtricitabine:Comparing the Results of Randomized Trials and Cohorts. Clinical Infectious Diseses 2015;60:154-156

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/158540/1/PMC4264583.pdf

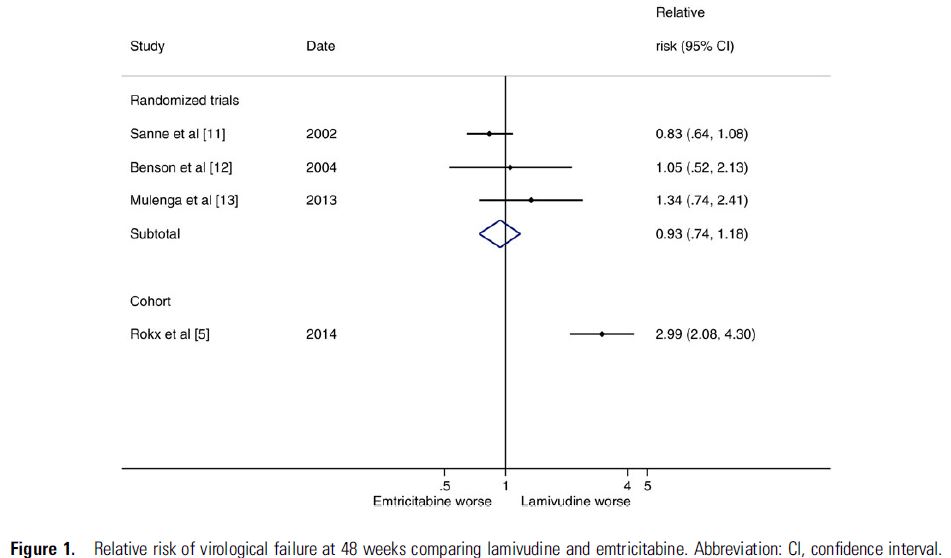

著者らは、既存の3件のRCTのメタアナリシスと、PSを使ったコホート研究(ATENA)の結果を比較した結果、RCTでは効果推定値に有意差はないが、PSを使ったコホート研究では、ウイルス学的失敗(virological failure)がLamivudineで3倍だった。しかし、ATHENAコホート研究(n = 4740)においては、選択バイアスや、統計学的にはけっして補正しきれない両群の背景因子の差が、この結果をもたらしているだろう(つまり研究デザインが原因)と述べています。

(B)Roxs CF, et al. Correspondence.

http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2015/03/04/cid.civ117#

Fordらのコメントに対して、こちらの著者らは、メタアナリシスに採用された3件のRCTの問題を指摘して答えています。

具体的には、ベースラインにおけるRCTの抗HIV薬の組わせや併用薬剤の違い、ランダム化の時点におけるHIVウイルス量の違い、オープンラベルの未発表論文の組み込み、検出力の低さ、などです。

誌上における最終的な両者の結論としては、”検出力が十分なRCTsによる直接比較が必要だろうということと、一つの観察研究あるいは検出力が低い研究によってガイドラインが変わるべきではないだろう”です。

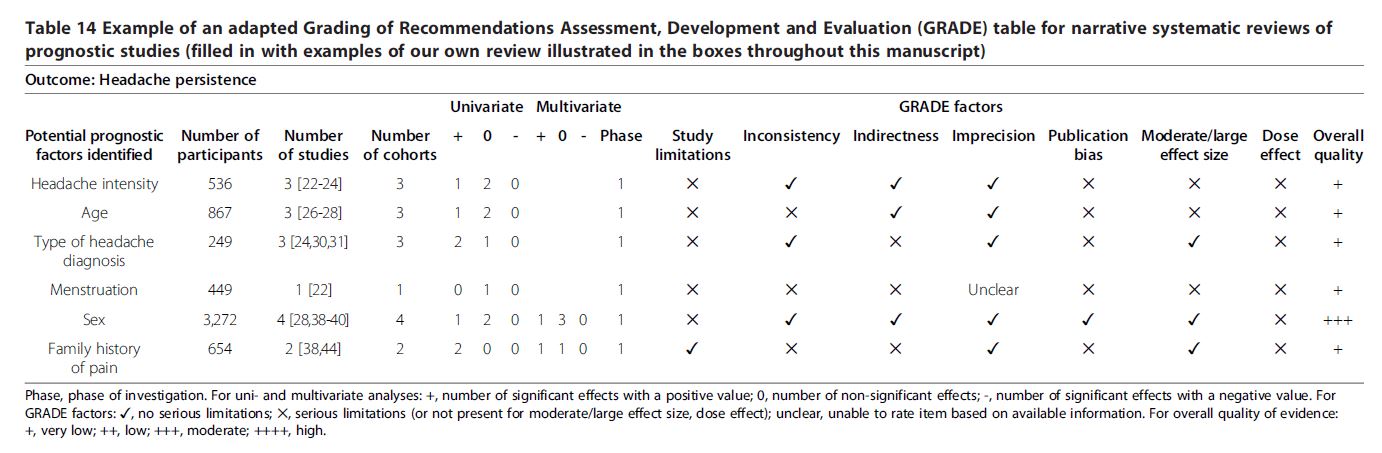

でもって、3件のRCTとコホート研究の結果の乖離については、FordらはGRADEアプローチの適用が良いだろうと記載していますが、ATHENAコホートについては具体的な評価については記載していません。

**************************

●なお、Fordらは、3TCとFTCの比較に関する別のメタ解析論文(12件のRCT)において、GRADEシステムを使ったエビデンスの質を評価しており、GRADE evidence profileや、risk of bias(RoB)テーブルを公開しています。

Comparative Efficacy of Lamivudine and Emtricitabine: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079981

このメタアナリシスには、上記(A)で採用した3研究も含まれていますが、全体的なGRADEのエビデンスの質は、「中(modearate)」(理由:indirectness)です。

●PSを使ったATENAコホートのQoEをGRADE評価すると、どのようになるのでしょうか?

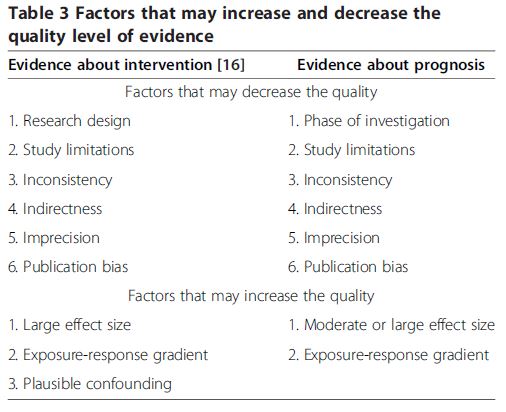

サンプルサイズは十分のようですが(マッチングされた例数はフリー論文ではないため不明)、マッチングにおけるいくつかのアンバランスがあるように思います。しかし、効果推定値は、RR=3.0 (2.08-4.30)と大きく、GRADEの等級アップの3要因の一つである”大きな効果”に相当しています。従って、観察研究のエビデンスの質としては、初期判定である「低」から、(large effectの存在により)1段階等級アップして「中」となるのでしょうか。

答えは、Noであり、「1件の観察研究のエビデンスは、等級アップしない」です。