ついに、GRADE profiler (Ver 3.2 、β) の公開です。

内容を見る限り、まだ修正すべき部分が残っていますが、やはりコクラン共同計画との協調のもとでの公開です。これまで、GRADE profilerとRevMan5として、HPやブログで何度も紹介してきているものです。

■Summary of findings (SoF) tableとbody of evidence

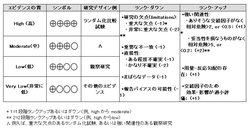

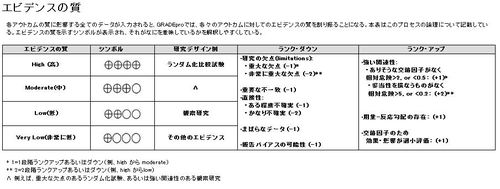

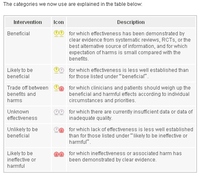

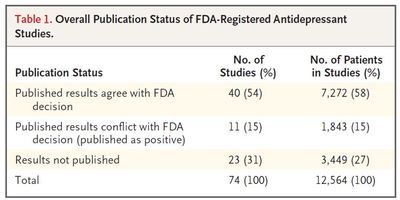

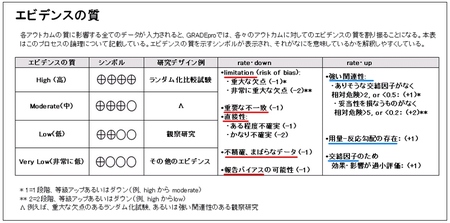

With the release of RevMan 5 and the new Cochrane Handbook, review authors are encouraged to include a Summary of Findings Table in their review. A ‘Summary of findings’ table is an optional, although strongly recommended, means of presenting findings for the most important outcomes, whether or not evidence for outcomes is available from research studies (i.e. the summary for an outcome may be “no research evidence available”). A ‘Summary of findings’ table includes, where appropriate: typical absolute risks for people receiving experimental and control interventions; estimates of relative effect (e.g. risk ratio or odds ratio); a depiction of the quality of the body of evidence; comments; and footnotes. The assessment of the quality of the body of evidence should follow the GRADE framework, which combines considerations of risk of bias, directness, heterogeneity, precision and publication bias.(2008/03/28)

GRADE profilerとともに、RevMan5の理解が系統的レビューやガイドラインの作成・理解に必須のようです。

———————————————————————-

コクランハンドブック:

■Summary of findings tables: Chapter 11: Presenting results and ‘summary of findings’ tables

■an overview of the GRADE system:

・ Chapeter 12: Interpreting results and drawing conclusions

・ section 12.2 Assessing the quality of a body of evidence.

今回の発表で、益々GRADEシステムの国際的普及に拍車がかかるのは確実ですね。

日本語でGRADEを理解するなら、GRADEシステム解説のweb サイトを。