Surveymonkeyによる調査結果です。(n=10)

https://jp.surveymonkey.com/results/SM-ZZZ82SB3/

投票していただいた方々へ: お忙しいなかご協力していただきまして、ありがとうございました。

いかにGRADE評価のばらつきがあるかがわかります。ただし、MLメンバーに限ると、ややばらつきは少ない傾向があります。

Q1:アウトカム全般にわたるエビデンスの質は?

CQ2:推奨の強さと方向は?

CQ3:望ましい効果と望ましくない効果のバランスは?

Surveymonkeyによる調査結果です。(n=10)

https://jp.surveymonkey.com/results/SM-ZZZ82SB3/

投票していただいた方々へ: お忙しいなかご協力していただきまして、ありがとうございました。

いかにGRADE評価のばらつきがあるかがわかります。ただし、MLメンバーに限ると、ややばらつきは少ない傾向があります。

Q1:アウトカム全般にわたるエビデンスの質は?

CQ2:推奨の強さと方向は?

CQ3:望ましい効果と望ましくない効果のバランスは?

ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017に関する、GRADE methodologistとしての意見です。

全般に共通した問題がありますが、ここでは、”寛解導入”治療のリツキサン(RTX)の推奨を考えてみます。

|

CQ 1-3: ANCA関連血管炎の寛解導入治療における、GC+靜注シクロホスファミド vs GC+リツキシマブ アウトカム全般にわたるエビデンスの質と推奨のグレーディングに関するパネルの判断は、以下です。 1.重大なアウトカムに関するGC+RTXの効果は、患者にとって同じ方向でないので、「非常に低」とした。 GRADE 2D↑ |

|

|

GRADEpro GDTを使った実際のエビデンスプロファイルが、こちらです。⇒cq1-3のエビデンスプロファイル このエビデンスプロファイルを簡略化したものが、以下です。 これまで、何度も解説しているように、診療ガイドラインにおけるimprecisionはシステマティックレビューのimprecisionとは同じではないので、推奨作成作業のスタート時点では、imprecisionはあえて空欄にしています。 また、このエビデンスプロファイルに示すデータは、ANCA診療ガイドライン2017のデータとは同一ではありません。 つまり、ANCA診療ガイドライン2017で提示されているエビデンスの結果を要約すると、次のような解釈となります。 結果を要約すると、次のような解釈となります。

|

では、このエビデンスから推奨をどのようにして作成するかという判断になります。

そこで、すこし、みなさんでも考えてみてほしいです。3つのアウトカム全般にわたるエビデンスの確実性は何で、GRADEの推奨の強さと方向はいずれが妥当かについて・・・

Surveymonkeyによるアンケートを実施します

このアンケートでは、3つの質問を用意しています。回答は匿名となっていて、どなたが回答したのかはアンケート作成者にもわかりません。回答者はアンケートに1回しか答えることができません。以下のURLにアクセスお願いします。所要時間は1分以内と思います。(約24時間後にはアンケート終了とします)

| Web link: Surveymonkey | |

| FB link: Surveymonkey |

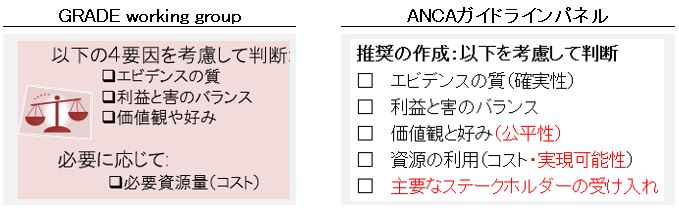

推奨を決定するためには、下図に示す4基準を使い、

公平性、実現可能性、主要なステークホルダーの受け入れなどは、全く考慮する必要はないです。

もっとも、これらの要因で推奨が変わるということならば、ぜひその判断根拠を教えてほしいです。

前回ANCA血管炎ガイドラインで解説した、推奨の強さと方向を決定する基準について、他の方も誤って5つの基準を使う可能性があるので、少し補足します。

GRADEの推奨のための4基準を変えてはいけません。

おそらく、昨年末の東京でのGRADE WSにおいて講演したHolgerのスライドから引用しているものと想像します。ちなみに、Holgerが間違っているのではなく、そのスライドを、国内における推奨作成に利用することが問題という意味です。(注1参照)

さて、診療ガイドラインにおける推奨を作成する際には、マネジメントに関する場合、

”個々の患者(individual patient)”を対象としているのか、”集団(population)”を対象としているのかの、”視点”を明確にすることが重要です。

GRADEproGDTを使って、エビデンスプロファイルやEtDテーブルを作成する際には、いくつかの標準テンプレートが用意されています。DECIDEグループが中心となって作成したこの基本テンプレートにはいくつかの基準が含まれていて、12項目~17項目があります。これらは、”視点”の他に、推奨作成後の”配布”や”普及”なども考慮したものです(これらの項目については、GRADE2版の追加資料ー6を参照ください)。

|

●個々の患者の視点: これは、個々の患者および臨床医向けに、個々の患者の視点から作成される推奨(予防的介入、治療的介入、またはリハビリテーション介入に関する推奨)のためのテンプレートです。 ●集団の視点: これは、個々の患者および臨床医向けに、影響を受ける集団の視点(社会、政府、保健省、医療保険会社、または病院の視点)から作成される推奨のためのテンプレートです。政策決定者や管理者がこれらの推奨の対象者となる場合もあります。 |

推奨作成においては、その視点が個々の患者なのか集団なのかによって、異なる基準を考慮する必要があります。例えば、個々の患者の観点からは自己負担額が重要であり、集団の視点からは医療資源の使用(自己負担額だけでなく)が重要となります。

また、集団の視点からは、公平性(equity)、容認性/許容可能性(acceptability)、実行可能性(feasibility)も重要な考慮事項ですが、これらの基準の重要性は、個々の患者の視点からは限られているものです。

(Alonso-Coello P, ~, Guyatt GH, Schunemann H, GRADE working group。BMJ 2016;353:i2089)。

でもって、国内で作成される多くの診療ガイドラインは、個々の患者治療を支援するためのものです。つまり、診療ガイドライン作成の視点は、「individual patient」です。したがって、国内のガイドラインパネルは、GRADEガイドラインを作成するという目的においては、公平性、容認性/許容可能性、実行可能性などを”推奨作成基準”に含める必要はないということです。

GRADE遵守の推奨を適切に作成してはじめて、当該診療ガイドラインの普及、実行可能性などを検討するというのが順番です。

このようなことから、国内では、(例えばWHOガイドライン作成に参加している聖路加Cochrane Japanの太田先生グループ以外は)、これらの基準を推奨作成時点で活用する意義はないということです。それ以前に、上左図に示すGRADEの4基準(*)を適切に使うべきです。

|

*この基準(criteria)に関しては、4ドメイン(domain)という用語をあてて、さらにその決定要因(determinants)として6項目を使うグループもいますが、ドメインはエビデンスの確実性の8項目に使うのが基本です。6つの決定要因とは、(1)重要なアウトカムに対する介入の効果推定値の大きさ、(2)それらの確信性、(3)典型的な価値観と好みに関する推定値、(4)それらの推定値の信頼性、(5)価値観と好みのばらつき、および(6)資源利用、です。 |

以上から、国内のGRADE診療ガイドラインにおいて推奨を作成する際には、公平性、許容可能性、実行可能性などを含める必要はないです。

それでも、推奨作成に許容可能性や実行可能性などを含めたということであれば、質的研究統合を実施する必要があります(CERQual/GRADEを参考にしてください)。現時点で、国内において質的GRADEができるチームを見たことがないですが、無謀なことはやめたほうが良いです。

“主要なステークホルダーの受け入れ”に関しても、推奨の強さで対応できるレベルで、あえて基準にいれる必要はないと考えます。

注1. Holger Schunemann教授は、東京WSでは、次のよう内容で解説したと(私は)確信しています。

「GRADEの8ドメインを使ってエビデンス総体の確実性を評価し、エビデンスから推奨・決断のプロセスは透明性の高いものにすべきである。推奨の決定にはさまざまな要因があるが、4基準をGRADEは準備している。GRADEproGDTはエビデンスから推奨決定を支援するための有用ツールで、さまざまな目的や各視点(perspective)を考慮している。DECIDEは、マネジメントに関する推奨では12項目の決定要因を記載したテンプレートを準備しているが、目的によって変更することができる。例えば、WHOガイドラインの例においては、~~だった。

GIN-McMasterの作成基準にも記載しているように、DECIDEグループは、GRADE推奨の普及や実行可能性を考慮したチェックリストを作成している。疑問の優先性(priority)や、dissemination, implementationは、GRADEシステム適用の枠外である。」

この分だと、GRADEの「価値観や好み」についても、「preferenceの用語は不要」と誤解されている可能性がありますね。・・・ 次回。

ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017に関する、GRADE methodologistとしての意見です。

|

■GRADEにおける推奨の強さと方向を決定する基準は以下の左図に示す”4つ”です。 ANCAガイドラインパネルは、従来の基準内容を改変し全体として5つの基準を使っています。 | |

さて、ANCAガイドラインパネル2017には・・・ ●”利益と害のバランス”とあります。しかし、問題-(1)で指摘したように、ANCA診療ガイドライン2017の関連資料であるエビデンスプロファイルには、”介入の害”に関する効果サイズやエビデンスの確実性は一切記載していません。提示しているアウトカムはすべて原疾患の関連アウトカムです。 ●価値観と好み(公平性)についての”(公平性)”とはどのようなことでしょうか?。GDTにおけるEtDテーブルの”equity”項目から引用したものと思いますが、不要です。特に(個々の患者を対象とした)ANCA診療ガイドラインには関係のない基準です。ただし、”公平性”を、アウトカムにおく重みの公平性ということならば、理解できますが、ガイドラインの本文にはそのような一切記載ないですし、アウトカムの価値観を記載していません。 GRADEの「価値観や好み」については、ANCA診療ガイドラインの本文では、さらに”優先度”という用語が使われています。これも、GDT用語から引用したものかもしれませんが、不適切ですので、本基準での”優先度”の使用は控えたほうがよいです。 ●資源の利用(コスト・実現可能性)の”実現可能性”も、GDTにおけるEtDテーブルの”feasibility”項目から引用したものと思いますが、(現状の国内認識のレベルでは)不要です。GRADE2版で記載している実行可能性 (feasibility)は、資源の利用に限定したものではなく、より広範な概念です。 具体的にいうと、実行可能性 (feasibility)の評価は、質的研究としてのGRADE/CERQualの領域です(下図)。したがって、(現状の国内認識レベルでは)”推奨のGRADE4基準”に、安易に他のものを追加しないほうがよいです。実際、ANCA診療ガイドラインにおいても、資源の利用・コストの判断は誤っています。 ●”主要なステークホルダーの受け入れ”・・・・これもANCA診療ガイドラインの外部評価にはなかったものです。おそらく、”容認性/許容可能性(acceptability)”のDECIDE基準と思いますが、(現状の国内認識レベルでは)不要です。 |

以上のように、ANCAパネルのGRADE改変は適切とは言えません。

GRADEによる、個々の患者治療に関する推奨の決定要因は、GRADEシステムが発表された15年前から変わらず、左上図に示す4基準です。

ANCAパネルは、例えば、昨年末の東京WSでのHolgerの解説資料を参考にして改変した可能性が大きいですが、もしそうならば、Holgerの意図を理解していないことになります。GDTにおける推奨の強さと方向を決めるためのDECIDEの12~17基準は、GRADE working groupとは別の視点で設定していることをよく理解する必要があります。GRADEあるいはDECIDE関連論文を読んでみてください。

そもそも、Holgerは昨年末の東京WSで(私は手術で入院して参加できませんでしたが)、この点を事前に説明してから、解説していると思いますが・・・

GRADE初版でも、GRADE2版でも、(最終の、「GRADE を支持,または使用している組織」において)

「ぜひともGRADE を使用したいという熱意から,GRADE を変更してしまう組織がある。~~~しかし、GRADEを改変しないようことを推奨する」と記載しています。

結局、診療ガイドラインの外部評価をして「修正を反映すれば”当該ガイドラインを推奨します”」という注釈付きの総合判定でも、外部評価の後で、さらに別の内容で追加や変更になっていれば、外部評価の意味がないことになります。

もっとも、形式的な外部評価で、実質的な修正は”次回改訂”ということでも同じなのですが、どうもこの外部評価システムには納得がいきませんね。

次回は、実際のANCA診療ガイドライン2017の推奨事項内容です。非常に深刻なものが多いです。

ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017に関する、GRADE methodologistとしての意見です。

|

■診療ガイドラインにおいて活用するGRADEシステムとは以下に示すものです このフロー図は、GRADE working groupが長い年月をかけて作り上げた、複雑すぎずそれでいて最低限の内容を盛り込んだものです。GRADEに慣れてくると改変したくなるのは理解できますが、通常は、むしろ分かりにくい内容になり、重要な部分に関する焦点をぼかし、そして誤解を生じる方向の不適切なものが追加されることなります。 したがって、GRADEを使った診療ガイドラインにおいて下図(GRADE2版に記載)を提示したいならば、改変しないことを強く推奨します。 |

|

さて、ANCA診療ガイドライン2017では、この図をさまざまな解説を加えて”大きく改変”したものを提示しています(引用許可の問題のため、ここでは紹介できません)。 問題の部分は、エビデンスから推奨に関する以下です。 [1]エビデンスプロファイルを見直する必要がある点を説明している、中央のオレンジ色の上向き矢印が削除されています。 この矢印の意味はとても重要で、エビデンスプロファイルのデータのチェックとともに、SRチームが評価したエビデンスの確実性を、ガイドラインパネルが再評価することを意味しています。設定したCQにおけるPICO成分を参照する必要性(緑の上向き矢印)も必要になります。この点は、昨年もブログで解説しました(GRADE CPGの基本ー4.2:[CPG]エビデンスから推奨へ-②:エビデンスプロファイルの見直し。 推奨作成のための、アウトカム全般にわたるエビデンスの確実性、特にimprecisionの評価や、利益と害のバランスなどを考えると容易に想像できることであり、GRADE関連論文を読むことをお勧めします。 次は、もっと深刻な問題です。 |

ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017に関する個人的な評価を紹介します。なお、内容の一部は、外部評価委員として当初コメントしたもので反映されなかった点を含めています。

あくまで、GRADE methodologistとしての意見です。

|

■GRADE診療ガイドラインらしくない: 外部評価時に指摘した内容は修正されず、むしろGRADEとして混乱をまねくものが追加されています(以下、および後述)。 |

|

■ベースラインリスク: |

|

■エビデンスの確実性(質)の提示: |

|

■アウトカムに関して: JCE GRADEシリーズより: |

|

■推奨におよぼすアウトカム: “EtDにおけるエビデンスの確実性は、SRのエビデンスの確実性と同じである”と記載しているが、そうとは限らない。 |

|

■GRADEシステムの図1: |

ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017が出版されました。

外部評価委員として参加して、送付した意見のほとんどをはじめて反映していただくことができました。

診療ガイドライン作成チームにとって、数か月での対応は、大変だったことと思います。ごくろうさまでした。

全体としては、よくできている内容といえます。

ただし、修正すべきとして指摘したにもかからず、無視された内容については、今後解説したいと思います。

厚労省科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業による、3つの研究班が合同して作成したもので、

「本診療ガイドラインのおもな利用者は、わが国のAAV患者とその家族、医療スタッフ、わが国でAAV診療に携わる基幹病院の非専門医(内科、皮膚科、耳鼻科など)を含む医師である」とあります。

ならば、ぜひフリー公開してほしいです。

Minds2014(実質的にはGRADE)を使った診療ガイドライン、先天性胆道拡張症ガイドラインのダイジェスト版が日本消化器学会雑誌113(2016.12月)に紹介されました。

厚労省科学研究補助金事業「小児期発祥の稀少難治性肝胆膵疾患における包括的な診断・治療ガイドライン作成に関する研究」(仁尾班)による、”先天性胆道拡張症ガイドライン”です。

批判的吟味の結果が以下です。

少なくとも、税金を使って作成しているならば、フリーで公開してほしい。

このような診療ガイドランを作成してはいけないと、GRADE working groupは何度も警告しています。

■他のGRADE*を利用した国内の診療ガイドラインは、

http://www.grade-jpn.com/jp_grade/japanese_grade_cpg.htmlを参照ください。

コスト・資源利用に関するGRADEエビデンスプロファイルの様式として決まったものはありませんが、GRADE working groupによる様式や、NICEによるエビデンスプロファイルは、いくつかの様式で報告されています。

また、NICEは、GRADEエビデンスプロファイルではなく、Economic evidence profileと呼んでいます。

GRADE working groupによる必要資源量に関するエビデンスプロファイルは、JCEシリーズあるいは、GRADE2版の表4.5-6に提示しています。

NICEによるEconomic evidence profileは、クローン病における例などがweb上で閲覧可能です。D4: Worked example of an economic evidence profile

出っ歯のヘッドギア(早期治療 vs 早期青年期治療)に関するエビデンス(増分QALY)と増分費用による、Economic evidence profileが以下です。

■GRADE working group様式

■NICE様式

*******************************************************

いずれの様式のおいても、可能ならばエビデンスの確実性(GRADEの等級)と、(単に治療の直接費用ではなく)、費用対効果としてのICERに関する不確実性を記載する必要があります。

厚労省は2016年4月より新たなHTA制度を立ち上げて、薬価算定時の費用対効果評価を導入することを決定しました。国内において、医療技術の価値(Value)を考慮した、Value-Based Medicine(VBM)が注目されつつあるので、今後は、国内の診療ガイドラインにおいても、ICERを使った費用対効果のエビデンスが問われるのは必須と考えます。

やっと、出っ歯ガイドラインの批判的吟味というか解説を終了できます。(^^;

最後に、前回指摘したように、「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン」に記載されているエビデンスのレベルの階層は、”即座に修正”すべきです。いまや、このような階層を使ったエビデンスレベルの評価をしている国は(日本の一部を除いて)ないです。選択するエビデンスによっては、せっかくの”費用対効果分析結果”が大きく異なってしまうことになるでしょう。

医療技術評価と診療ガイドラインの連携に関するワークショップに参加している方は、ガイドラインに記載している”エビデンスレベルの階層”の不適切さを、早急に、GRADEシステムに沿った内容に改訂したほうがよいと思いますが・・・・。

Economic Evidence profile作成に使ったデータ:

・CQ4 歯科矯正治療の費用対効果とICER-(1)

・CQ4 歯科矯正治療の費用対効果とICER-(2):トルネード図と費用効果受容曲線(CEAC)