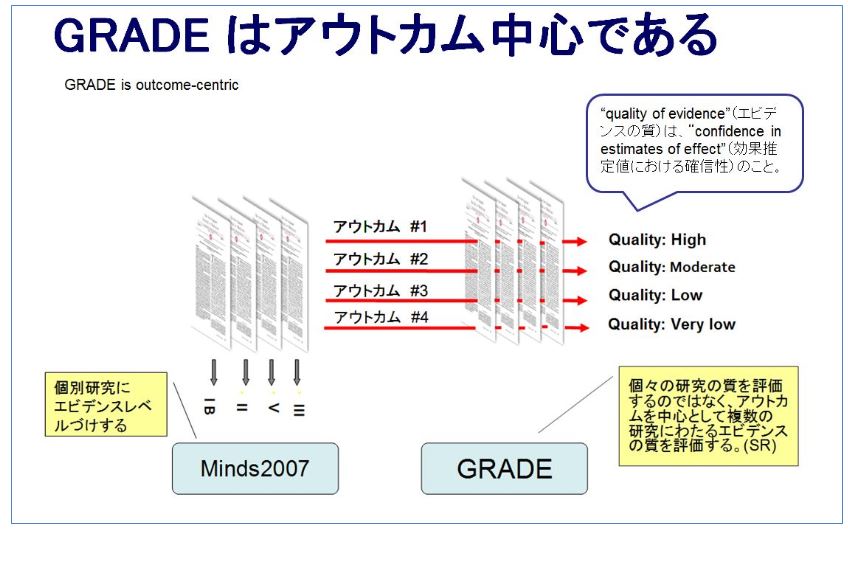

GRADEにおける推奨は、(エビデンスの質、価値観・好み、コストの他に)望ましい効果と望ましくない効果のバランスによって推奨の方向が決まり、両者のバランスの大きさによって推奨の強さが決定します。エビデンスの質と、利益と害のバランスについては前回解説しました(Minds2014 vs GRADE -(4):overal QoE across outcomes)。

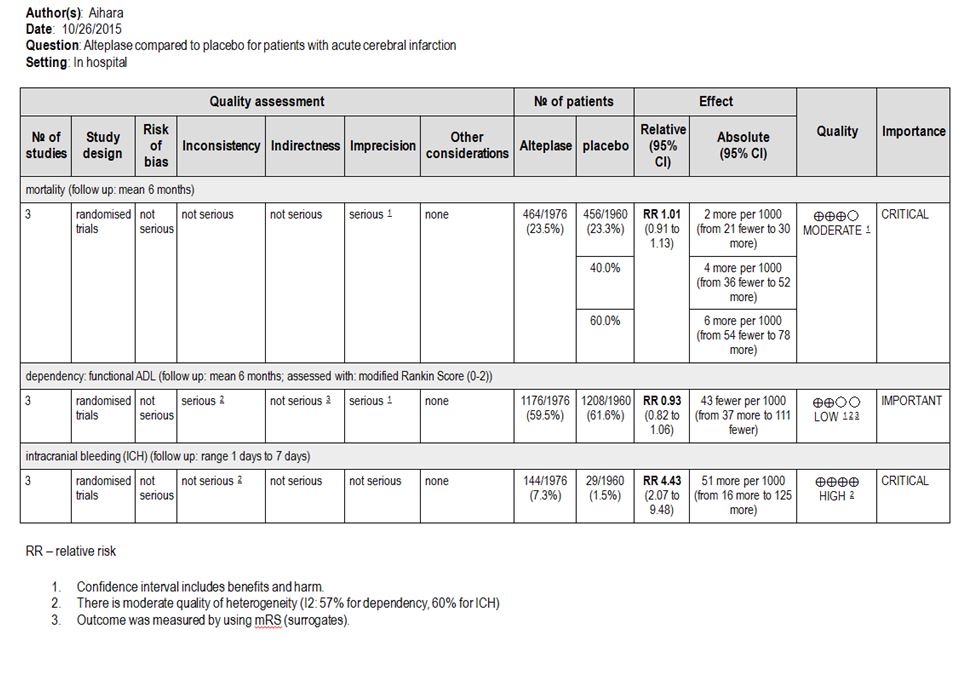

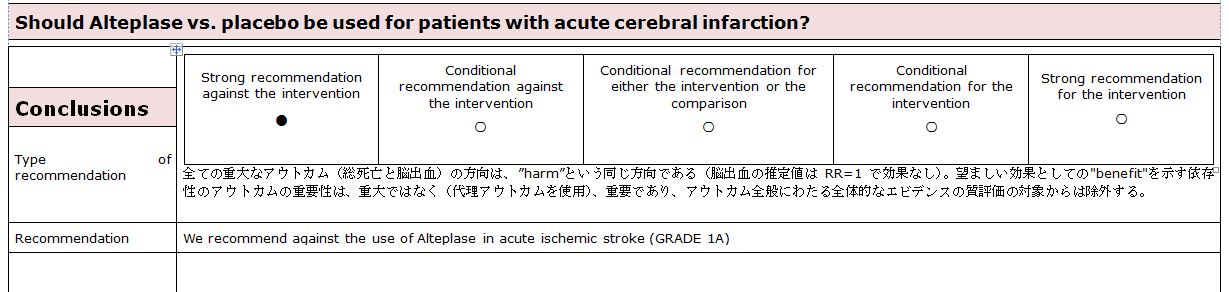

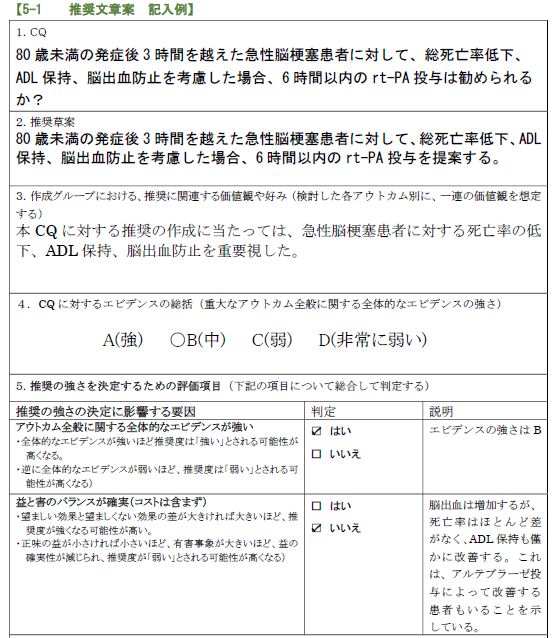

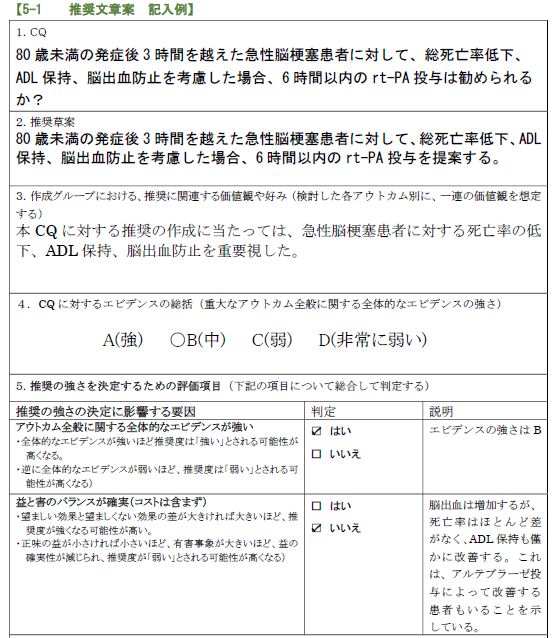

Mind2014で解説されている推奨とエビデンスの質評価例(alteplase)は、以下です。

|

推奨分草案

(マニュアル p162) |

|

|

相原コメント:

- エビデンスの強さを記載した評価シート(Minds書籍p46)を見る限り、6か月後の依存性は代理アウトカムであり重要度も低い(Mindsメンバーとの私信)ことから、総死亡と脳出血の2つを”重大なアウトカム”として、アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスを評価すべきでしょう。

- 利益と効果のバランスは、前述のごとく、明らかに害>益です。“1週間という短期に、脳出血例の多くが死亡するという害(NNH 17, 95%CI:14-22)が増える”という質の高いエビデンスがありながら、半年後の総死亡(治療効果なし)や、6か月後の自立性(これも統計学的に効果なし)とを比較して、「総死亡率低下、ADL保持、脳出血防止を考慮した場合、rt-pA治療を提案する」という推奨は不適切でしょう(Do no harm)。しかし、実はこの判断には注意が必要です。なぜならば、出血に関しては中等度の異質性があり、この原因を調べる必要があります。

- 一般に推奨の方向や強さを考える際には、ベースラインを考慮した”絶対効果”を使って比較検討しますが、以下では、”相対効果”や”絶対効果”を使って、推奨とアウトカム全般にわたるエビデンスの質を考えてみます。

|

|

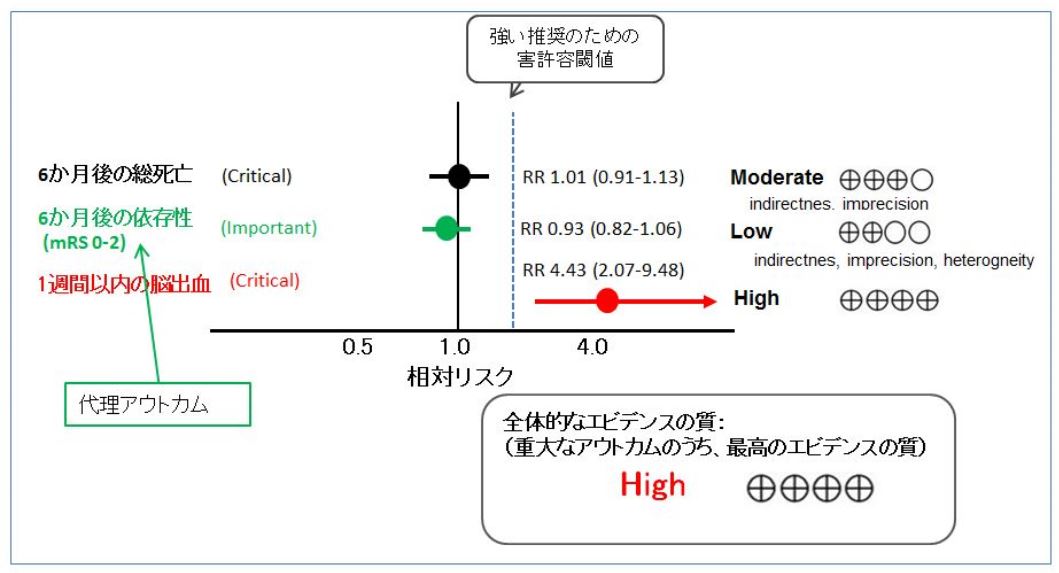

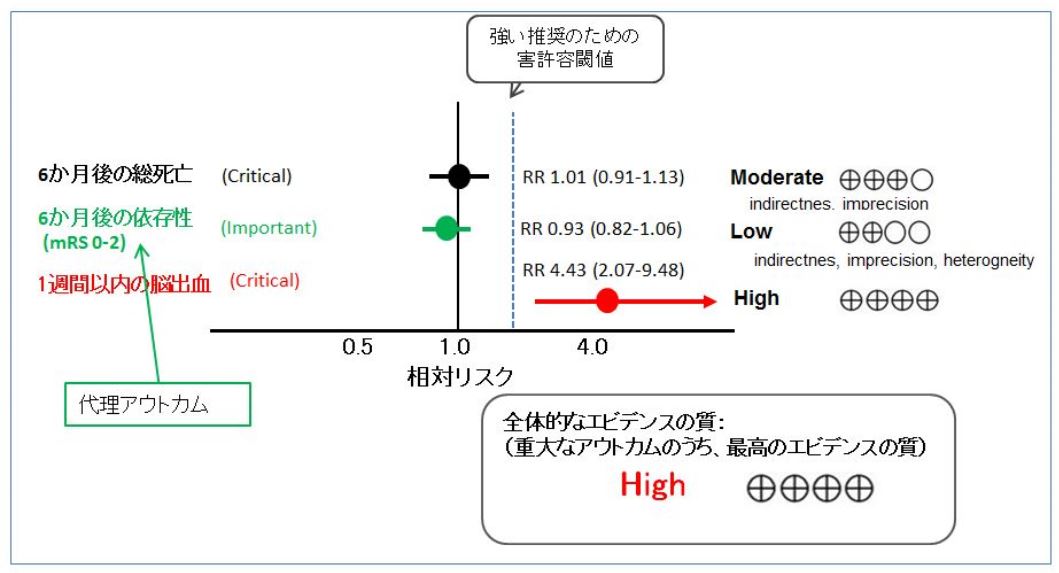

[相対効果を使った比較]

3件のアウトカムと、その効果推定値(RR、95%CI)、および各アウトカムのエビデンスの質を図示したものです(ここで記載しているアウトカムの重要性とエデンスの質はMinds2014とは異なります。

Minds2014 vs GRADE -(3):RCTのエビデンス総体の質を参照)。

●例a ”2つの重大なアウトカムと1つの重要なアウトカムの場合”

例aの解説:

重大なアウトカム2件(総死亡と脳出血)に関して評価する。点推定値を使った、望ましい効果と望ましくない効果は同じ方向で、利益なしか害を示しています(推奨の方向は、”介入を支持しない”)。したがって、アウトカム全般にわたる全体的なエビデンスの質は、“high”です。

最終的な推奨:急性脳梗塞患者にはアルテプラーゼの治療を推奨しない

(高い質のエビデンスに基づく強い推奨反対: GRADE 1A)

|

|

[絶対効果を使った比較]

各アウトカムの効果指標に絶対効果(1000人当たりの効果)を使い、さらにアウトカムに置く価値観を考えて推奨を考えるとどのようになるかを考えてみます。

●例b ”2つの重大なアウトカムで、それぞれのアウトカムの価値観が同じの場合”

例bの解説:

点推定値からは、総死亡は1000人あたり2人増加し、脳出血(ほとんどが死亡)は1000人あたり51人増加することを示しており、例aと同じく、介入を推奨しないという判定になると思います。また、総死亡と脳出血に置く価値観は、脳出血のほとんどが死亡するということから、同じレベルであろうと判断できます。一方、総死亡の信頼区間の下限からは、1000人あたり21人減少という望ましい効果があり得ますが、点推定値の害の閾値としての脳出血51/1000(図中 赤色の縦点線)を下回っており、”推奨しない”という評価は変わらないでしょう。またこの際は、(信頼区間の上限と下限は、閾値をまたいでいないことから)不精確さを理由にエビデンスの質をグレードダウンする必要はありません。なお、”6か月後の依存性”は重大なアウトカムではないため評価対象外です。

●例C ”3つの重大なアウトカムで、アウトカムの価値観が異なる場合”

例Cの解説:

パネルが”依存性”のアウトカムを重大であるとした場合はどうでしょうか(上図)。この場合、依存性や総死亡、脳出血に置く価値観がどの程度かということも考慮する必要が出てきます。

●3つのアウトカムに置く価値観が同じ場合(通常ありえない)を考えてみます。

依存性の効果としての点推定値、1000人あたり43人の減少のみでは、介入を支持する推奨を示唆します。しかし、死亡が2人増加し、脳出血が51人増加すること(総計53人)と比較すると、”推奨はしないであろう”という判断になるでしょう。

では、依存性に関する最大効果としての信頼区間の上限である、1000人にあたり111人減少(図中、青色の縦点線)は、望ましくない効果(死亡と脳出血)の53人を上回っています。つまり、信頼区間の下限と上限の間に閾値(53人/1000人)があることを示し、この場合は、不精確さを理由にグレードダウンする必要があります。

●それぞれのアウトカムに置く価値観が異なる場合(より現実的)を考えてみます。

もし死亡や脳出血の価値が依存性の”5倍”ならば、死亡と脳出血死亡の重みは、それぞれ10人と255人となり、推奨反対の決断はさらには強いものとなるでしょう。

依存性の効果の範囲として、信頼区間の下限(37人悪化/1000人)でみると、全てのアウトカムが望ましくない方向であり、推奨反対は変わりません。では、信頼区間の上限ではどうでしょうか。1000人あたり111人減少するという効果(青色の縦点線)は、死亡に置かれる価値(依存性の5倍=10人増加)と脳出血に置かれる価値(依存性の5倍=255人)を考えると、明らかにデメリットがメリットを上待っています。つまり、依存性に関する介入効果を最大としても、設定した点推定値を使った閾値(総死亡+脳出血=265人)を下回っており(信頼区間の全体がこの閾値を下回っている)、不精確さを理由に、エビデンスの質をグレードダウンする必要はありません。

このように、アウトカムの価値観や、害の閾値によりimprecisionの評価が異なってくることに注意する必要があります(あたりまえといえばあたりまえですが)。

|

以上、推奨を考える上では、特にアウトカムの方向が異なる場合、各アウトカムにおく価値観を考慮する必要があり、臨床医や患者あるいは家族の価値観を事前に評価することになります。アウトカムの価値観の測定の一つとしての感情温度計については、GRADE2版のp145脚注を参照してください。

すでに述べたようにNNTやNNHを提示することで、介入の利益と害について比較できますが、GRADE evidence profileを使うと、(NNTやNNHを使わなくても)上記の例b、例Cのように、1000人あたりの絶対リスクを使うことでより簡単に比較できます。さらに、GRADEpro GDTを使うと、1000人あたりの効果のみならず、異なるベースラインの絶対効果を知ることができ、エビデンスプロファイル、SoFテーブル、Evidence to Decision tableをさまざまな様式で作成することが可能です。

次回、Minds2014例(alteplase)を使って、GRADE evidence profile, Evidence to Decision tableを紹介しますが、エビデンスの質や推奨の判断の透明性が高いことを理解してほしいと思います。

GDTの使い方などは、診療ガイドラインのためのGRADEシステム第2版(相原)を参照ください。

注1:Minds手引きの批判ということではなく、Minds2014の記載例を使って、GRADEシステムによるエビデンスの質や推奨の強さと方向を決定する流れを理解していただくというのが主旨です。本ブログで指摘している内容が正解とは限らず、特に、後述のアウトカムに関するエビデンスの質評価や推奨の方向などについては、このような考えもあるという程度の認識で本内容を読んでいただきたいと思います。

注2:GRADEは、”同じデータを使うとエビデンスの質や推奨に関して同じ結果を得ることができる”という再現性を保証しているものではありません。最低限の基本ルールを使って、透明性の高い判断ができるというのが、GRADEのメリットの一つです。

注3:Minds2014に記載されているアルテプラーゼ例は、単にエビデンスの強さや推奨を評価するためのシナリオでしょうから、実際の国内ガイドライン(日本脳卒中学会)の推奨とは切り離して考えるべきです。

・・・・・・ 最後まで読んだあなたは、すごい。よほどGRADEに興味を持っているのでしょうね。\(^^)