ベイズ統計の流行とともに、adaptive designの臨床試験が多くなってきている。

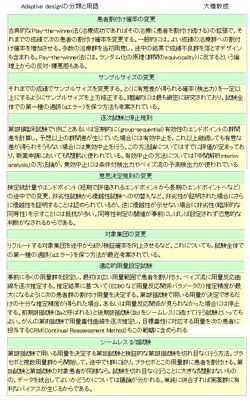

adaptive design、すなわちデータ依存的にデザインを柔軟に考えるということで、具体的には、統計学の大橋靖雄教授の分類説明では以下のようなもののようである。

—————————————————–

● 患者割り付け確率の変更

● サンプルサイズの変更

● 逐次試験と早期試験中止

● 意志決定規則の変更(エンドポイントの変更など)

● 対象集団の変更

● 適応的用量設定試験

● シームレス II/III試験(IIBとIII相試験を切れ目無く実施、など)

—————————————————–

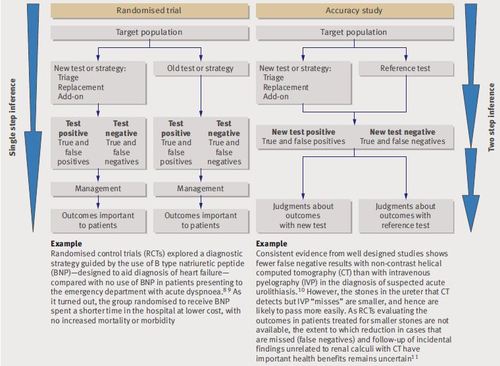

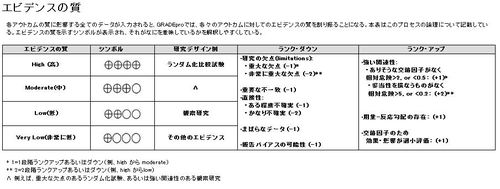

GRADE システムの視点でこのような臨床試験を評価すると、多くは、limitationsの判定基準で質の低下につながるものである。

複数の同じような試験を統合しての評価としても、very serous limitationsの大規模試験結果から得られたエビデンスは、very low quality、GRADE=Dの判定となる。

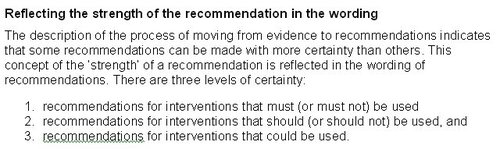

目の前の患者に、そのような研究結果から得られたエビデンスに基づいた介入を、推奨するだろうかと考えると、それは決してstrong recommendationにはならないであろう。

種づけ試験(seeding trial)は、承認審査中または承認されて間もない薬剤の使用を推奨する目的で製薬会社がデザインした臨床試験であるが、臨床の最前線での治療介入において、オリジナルの試験の信頼性(validity)に注意しないと、benefits/downsides (risk, burden, cost) バランス評価を誤ることにつながりやすい。