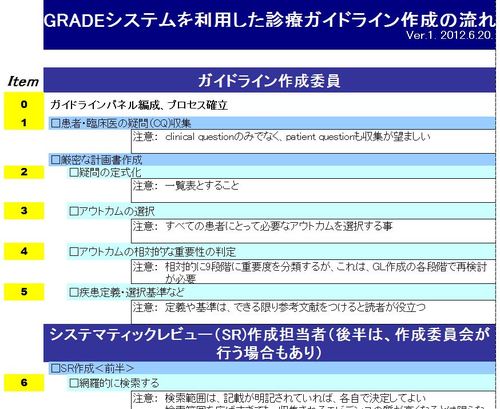

(*)本解説は、GRADEガイドライン作成の流れ(excel)の記載項目に対応しており、GRADEガイドライン作成の流れ:解説資料 (WORD.doc)としてまとめています。利用スライドは,「GRADEシステムの使い方」_20120426.lzhです。GRADEを理解するためには、唯一の日本語教科書である 診療ガイドラインのためのGRADEシステム(相原他、凸版メディア社出版)が役立ちます。

[Item #-8]

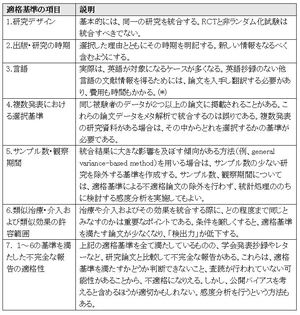

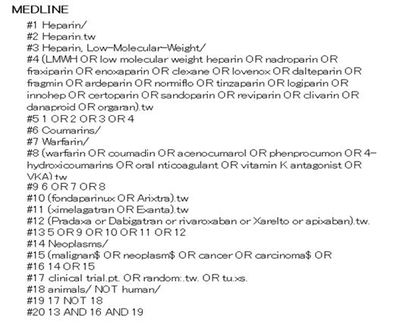

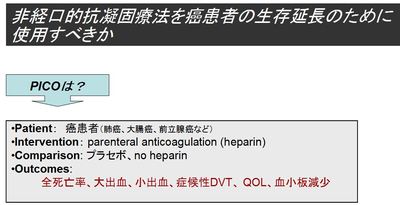

システマティック・レビューにおけるデータの収集(参加者、介入、比較介入、研究デザインなど)はアウトカムごとに実施する。

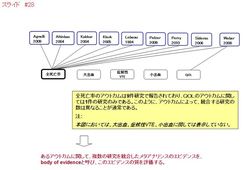

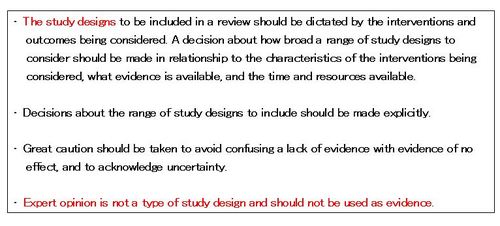

個別の研究単位でエビデンスの質の評価を行うという誤解が国内にはあるが、GRADEのエビデンス評価は原則として複数の研究からのシステマティック・レビューをもとに実施するものであり、個別の研究単位の評価は行わない。PRISMAチェックリストにおいて、「アウトカムレベル」の評価という新たな概念が導入されている。(GRADE教科書 p176)。

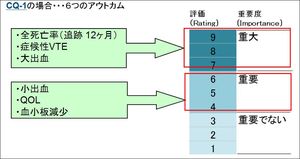

エビデンスプロファイルやSoFに含むべき意思決定に重要なアウトカムの個数は7個を上限とする(コクランハンドブック)。検索して論文がないアウトカムも、重要・重大ならば、エビデンスプロファイルに記載すべきである。

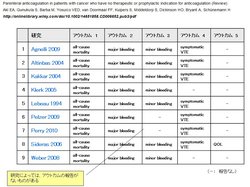

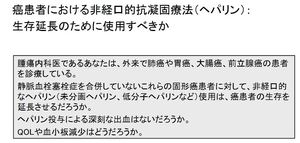

シナリオの場合、(スライド #27)

アウトカム-1(all-cause mortality)に関しては9件、アウトカム-4(症候性VTE)に関しては7件、アウトカム-5(QOL)に関しては1件がレビューに組み込まれている。