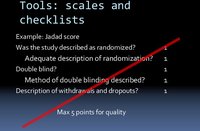

AGREEチェックリスト(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Instrument)はAGREE Instrumentによって作成(2001年9月に公表)された、診療ガイドラインの質を方法論的に評価するための汎用ツールです。

ガイドラインを報告する際の必要事項の標準化として、ガイドライン標準化協議会Conference On Guideline Standardization(COGS)もありますが、現在はAGREEが基本です。

AGREEの日本語訳は、東邦大学医学メディアセンターのホームページからからダウンロード可能です。http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/guideline/agree-jpn09.pdf

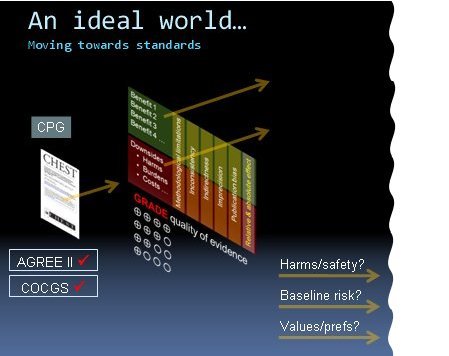

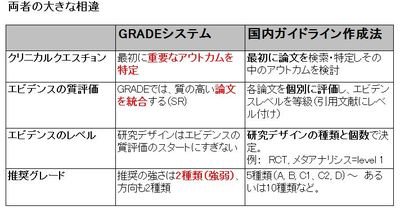

現実の診療において目の前の患者に対してなんらかの推奨(診断や治療など)を決断する臨床医、あるいは推奨作成が基本方針であるガイドライン作成者は、ガイドラインの報告・評価ツールとGRADEとの関係(下図)を理解しておく必要があります。

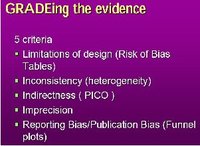

すなわち、GRADEは「ガイドラインを評価するものではない」、「推奨の強さは、エビデンスレベルだけではなく、benefits/downsidesバランス、価値観や好み、などを考慮して決定する」、という点に注意しないといけません。

注:この図は、本記事の内容に合わせるために、あえて全体図の1/3のみを表示しています(GRADE memberのDr. Yngve Falck-Ytterより提供)。図の残り部分は、part-2,3で紹介します。