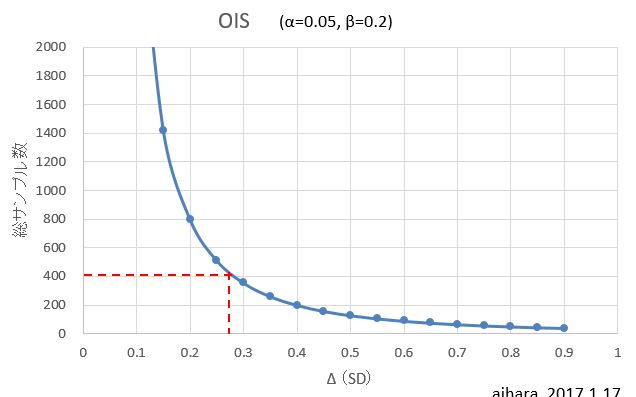

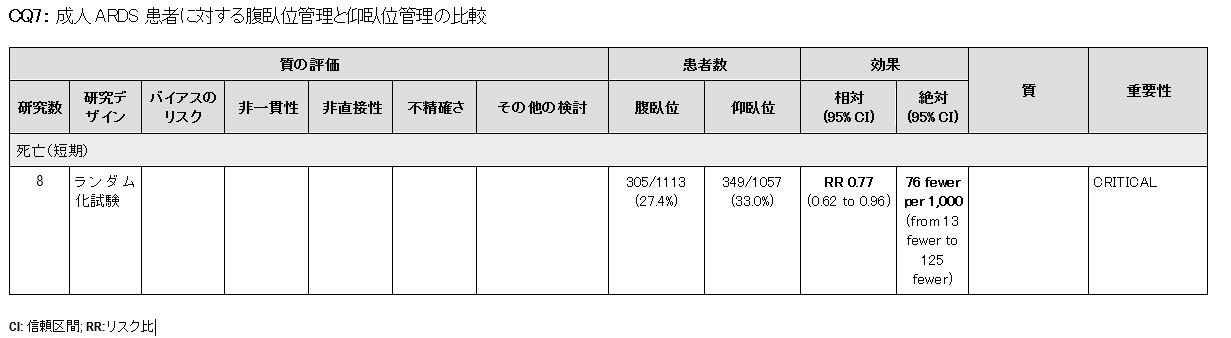

推奨において、統合された効果推定値の精確さ(precision)をどのように考えるべきかについて説明します。第2の基準は、「閾値」です。「閾値」は、固定したものではなく、特に複数のアウトカムをあつかう場合は、アウトカムの価値観でも異なってきます。

一般臨床において、既存治療Aと新規治療Bを比較した場合、”統計的に有意差がないので新規治療Bを使わない”ということはありえないです。例えば、65歳以上の心房細動患者に対して、A=ワルファリンに比較して、B=新規のNOACが、脳塞栓予防効果において統計的に有意差がないので、NOACは使わないということはありえません。同じように、高血圧治療におけるCa拮抗剤 vs ARB、2型糖尿病におけるSGLT2 vs DPP4の例を考えて容易に想像できます。

つまり、実際の臨床においては、”同等性”あるいは”非劣性”ということで、新規薬剤が治療に使われるわけで、歯科領域でも例外ではありません。

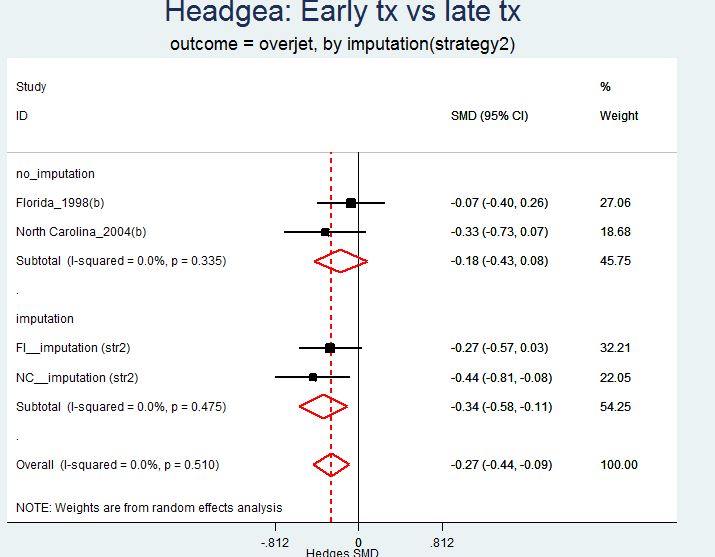

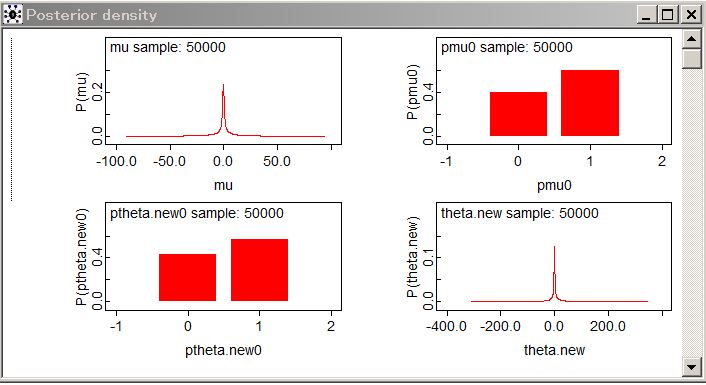

この状況を図示したものが以下です。

図には、6種類の治療の効果推定値が示されています(アウトカムは各治療によって異なりますし、対照も無治療に限定というわけではないです)。ダイアモンド型の縦方向(上下)の最も幅広い部分が”点推定値”、横方向(左右)の幅は95%信頼区間(CI)に相当しています。

X軸の効果指標はRR, ORなどなんでもよいのですが、ここではRDあるいはMDとしています。

また、緑の縦点線は、”この効果以上ならば、当該治療を強く推奨する(ほとんどの患者に介入を実施)という閾値で、赤の縦点線は”これ以上の害が多いならば、当該治療を反対する強い推奨とする(ほとんどの患者に加入を控える)という閾値です。

さて、この6種類の治療について、実際の臨床においける推奨を考えみると、以下のようなものと思います。

治療Aは、効果を低くみても(95%CIの下限)、その効果は「利益の閾値(緑点線)」をしのぐもので、誰もが「治療実施(強い推奨)」となります。例えば、十二指腸潰瘍のHP除菌のような治療です。

一方、治療Fは、明らかに対照より効果が劣り有害であることを示しています。そして、害の効果を低くみても(95%CIの下限)、「害の閾値(赤の点線)」を上回っており、誰もが「介入反対(強い推奨)」となります。例えば、血友病などの出血傾向患者に対する抗血小板薬治療です。

治療Bは、統計的に有意な効果がありますが、わずかに「利益の閾値(緑点線)」をまたいでいます。しかし、点推定値はある介入に関する最良の効果推定値を表し、点推定値に近い値は点推定値から遠い値よりも真の効果を表している可能性が高いという認識からすると、右側にわずかにはみ出している部分は、推奨を決定する際には無視できるかもしれませんが、おそらく「治療実施(条件付きの推奨)」となります。

治療Eは、治療介入を推奨しないという方向以外は、治療とBと同じ考えです。限りなく有害ですが、もしかすると”害許容閾値以下の可能性もある”ことを信頼区間の左側が示しています。この治療を実施しても、対照と比較して効果はなく、害がない可能性があるというだけのことで、「治療反対(強い推奨)」となります。

治療Cは、点推定値は対照治療よりも優位ですが、信頼区間は”ゼロ”効果をまたいでいます。真の効果はおそらく”優れている”と思うものの、もしかすると”劣っている”かもしれないという意味です。しかし、効果なし(劣っている)といっても、その有害効果(信頼区間の右側)は、「害の閾値(赤の点線)」以下です。したがって、臨床においては「治療実施(条件付きの推奨)」となります。統計的に有意差がないので介入実施せずとはなりません。臨床で使われている多くの治療はこのグループと思います。

治療Dは、点推定値は対照治療よりも劣っていますが、信頼区間は”ゼロ”効果をまたいでいます。真の効果はおそらく”劣っている”と思うものの、もしかすると”優れている”かもしれないという意味です。点推定値だけをとると、「介入反対」ですが、他のアウトカム次第では、「介入の推奨」となるかもしれません。有害効果(信頼区間の右側)をみても、「害の閾値(赤の点線)」以下です。したがって、「治療反対(条件付きの推奨)」となりますが、その理由は”害”があるためではないです。

以上のように、推奨決定の際のimprecisionは、利益と害の大きさに関する閾値を考慮して判断する必要があります。

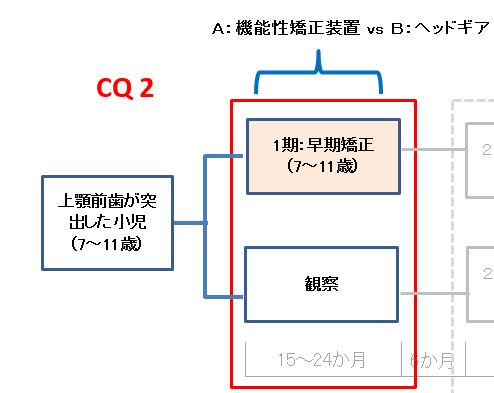

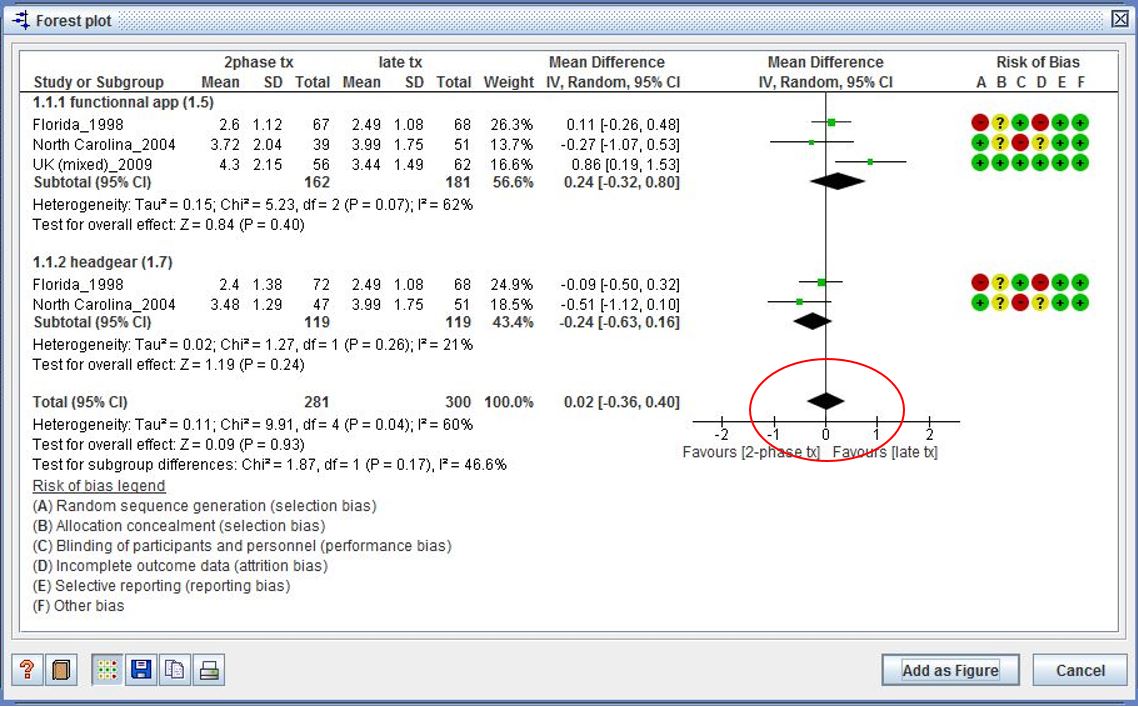

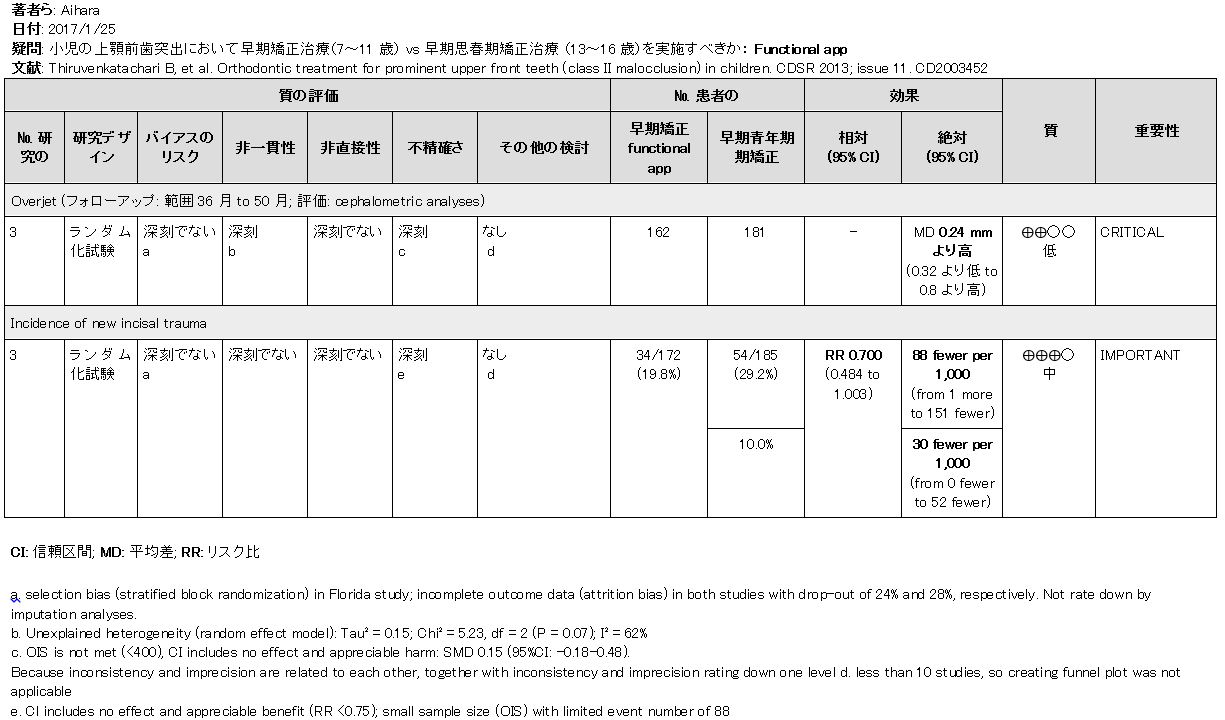

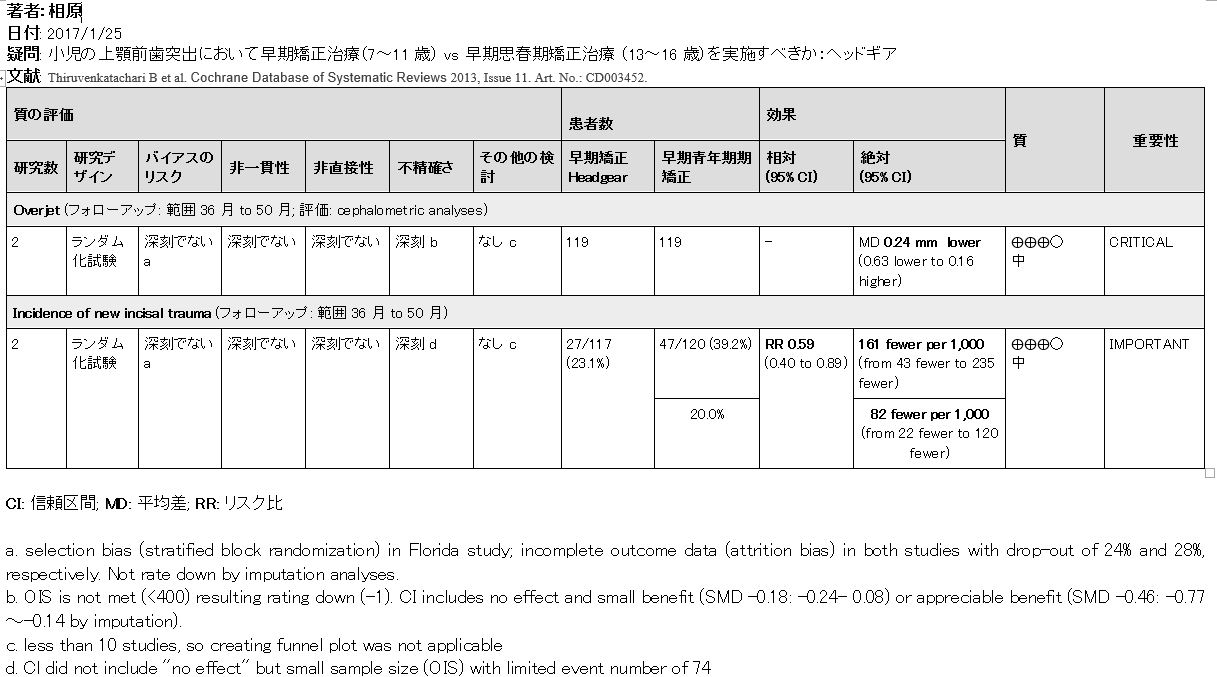

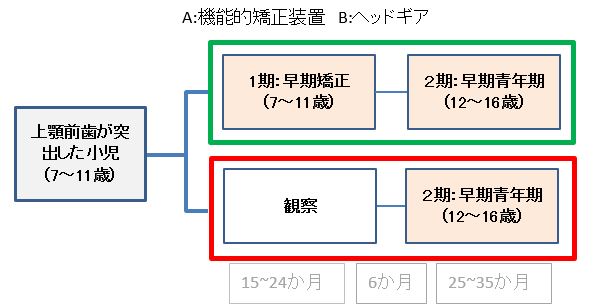

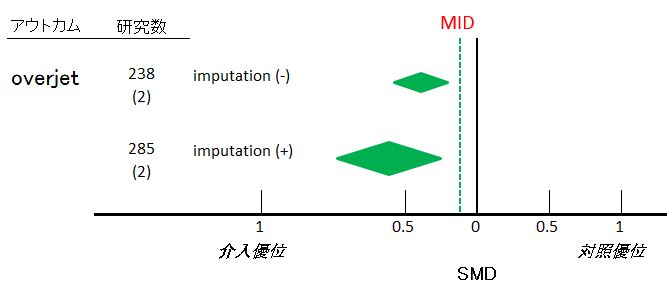

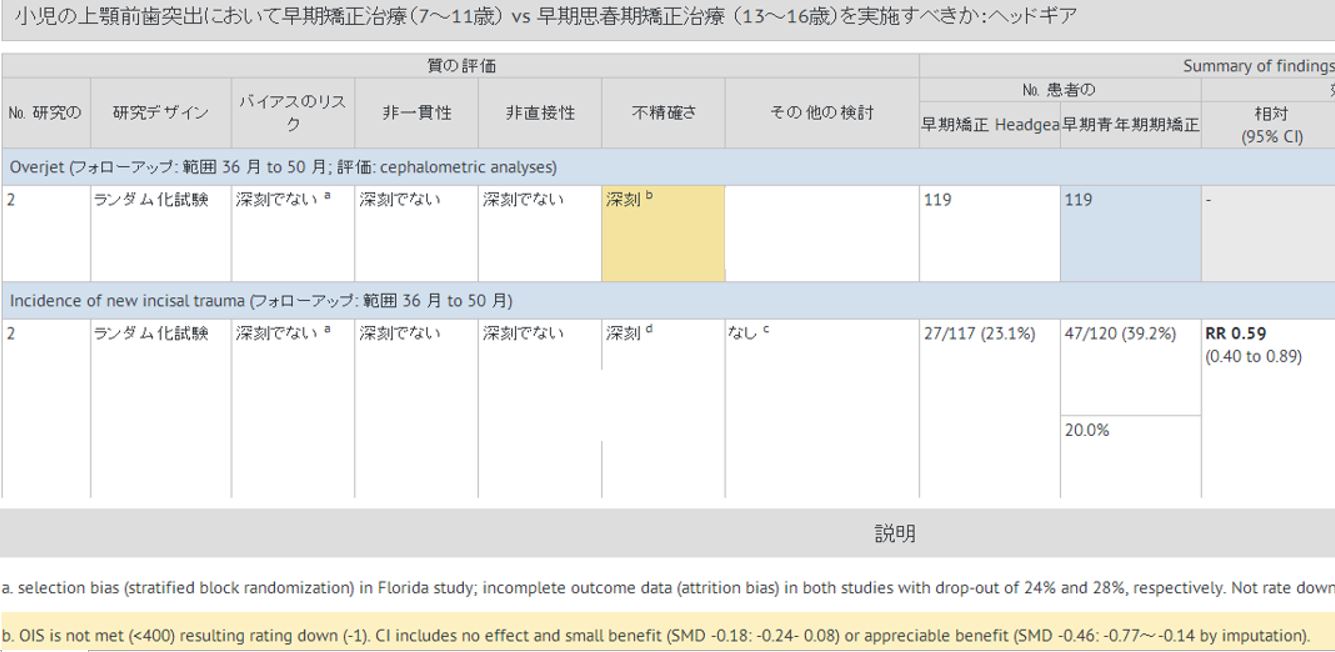

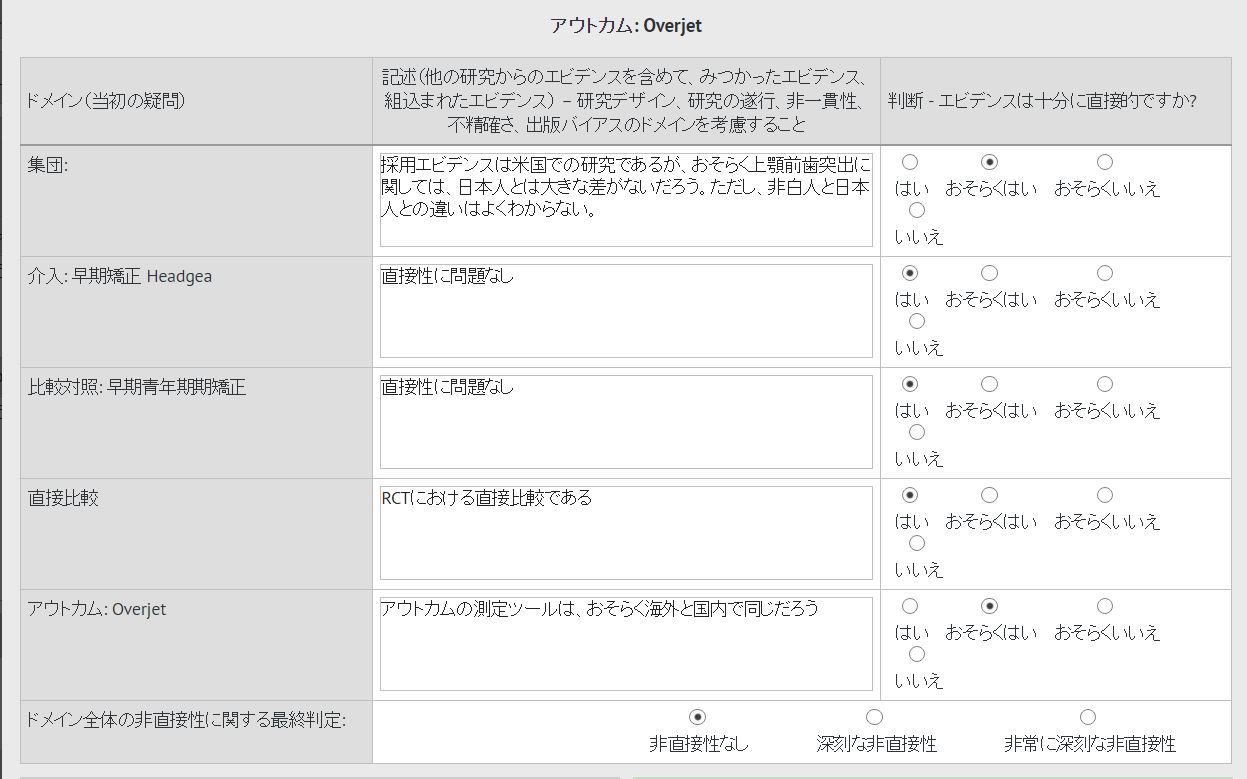

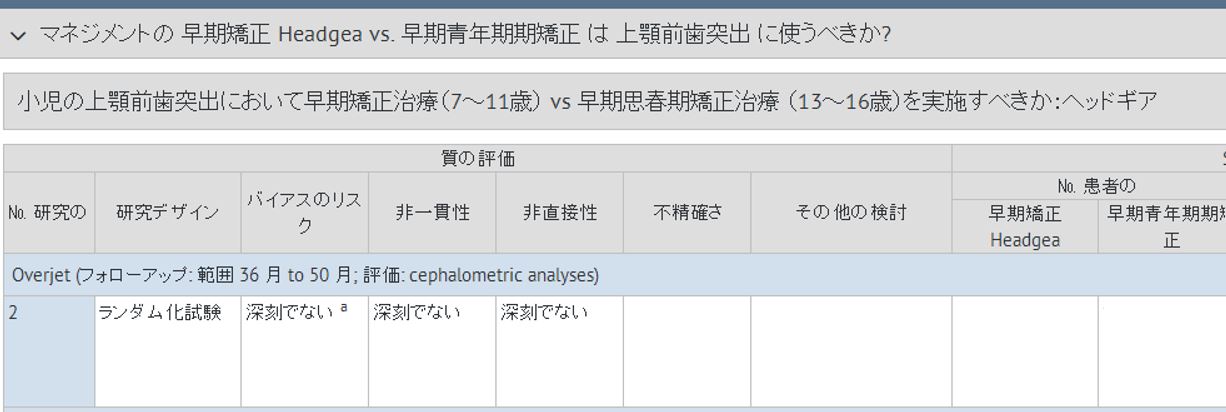

さて、出っ歯ガイドラインでは、矯正治療はどのようなものだったでしょうか。