タミフルのインフルエンザについての効果・害に関して、GRADEシステムを利用して考えてみたいと思います。つまり、タミフルの害としてよく報告されている、嘔吐、あるいはここ数年で問題になっている異常行動というアウトカムを主体として、benefitと比較してみるということです。

タミフル中止すべきという浜氏の発表あるいは、因果関係未解決という厚生労働研究班のデータについても考えてみたいと思います。私の個人的な考えですので、利用データに関しては別の考えがある人もいるでしょうが、この点について議論を展開するつもりはありません。個人のブログですからね。

調査・比較の方法としては、Cochrane lib, UTD, EBM-GL,製薬会社(中外、海外Roche)公開資料、pubMed,医学中央雑誌、論文からのサブハンドサーチ、としました。

対象は、インフルエンザ患者の治療におけるタミフル比較例、インフルエンザ予防でのタミフル比較例で、ランダム化比較試験、観察研究、症例対照研究、としました(年齢は、1-12歳の小児、13歳以上の大人の2群でわけて解析)しました。(異常行動の定義などは、後で列記)。一部、動物実験での比較試験も採用して検討しましたが、国内論文で発表されているデータとの相違についても考えたいと思います。

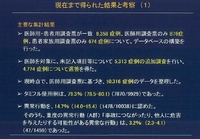

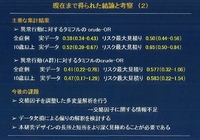

■outcome-1: 小児での嘔吐(図1)

● 採用研究:RCT3(治療:WV15758, WV15759、予防

Roche file 2008-Jan,CDSR 2007、phase-III試験の発表論文など重複論文あり)

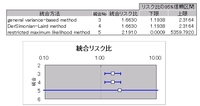

● 全3件で、ベースラインのリスクが治療例と予防例とでは異なるものの、統合したものでは、general variance-based method, DerSimonian-Laird method,いずれでも均質性棄却されず(p=0.0026)。

● 現在の国内状況で、タミフルを予防投与することは自分の環境ではありえないので、”予防”投与での嘔吐のアウトカムは、レベル3(not important)とし、インフルエンザ”治療”例での嘔吐を重要(important)とした。

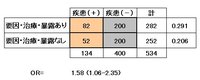

● タミフル”治療”小児例で限ると、相対危険(RR)は、1.58(95%CI= 1.12~2.22)、p=0.008(ランダム効果モデル)。しかし、研究数(イベント数を含め)が少ないという問題がある。

結論; 小児(1-12歳)では、タミフル投与で、嘔吐が多い。

[GRADE evidence level= moderate]

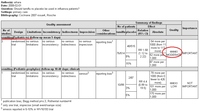

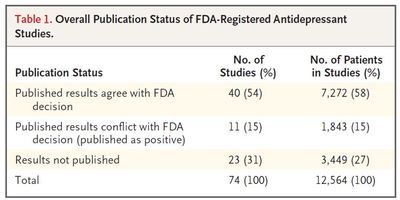

GRADE system のエビデンス・プロフィールは図2参照。

なお、下記は除外研究の一部とその理由です。

(1)JV16284(国内研究: コントロールがない観察研究)

(2)厚生労働研究班(横田):コントールのない症例シリーズ、事後解析数の多さ(後日、詳細コメント追加)

(3)TIP 2007論文(コントロールのない症例シリーズから、RCTに準じた解析を実施、後日さらにコメント)